§ 2. Témoignage des écrivains anté-Chrysostome.

Personne, je crois, n’a jusqu’à présent fait un examen systématique des citations qui se trouvent dans les écrits des Pères morts avant l’an 400 de notre ère et dans les documents publics écrits avant cette date. Il s’ensuit que de nombreuses déclarations ont été promulguées à leur sujet qui sont incompatibles avec les faits de l’affaire. Le Dr Hort, comme je le montrerai, a offensé plus d’une fois à cet égard. Les précieux Index dressés par le doyen Burgon et ceux qui l’ont assisté, qui sont de la plus haute utilité dans tout examen exhaustif des preuves patristiques sur un texte donné, sont à cet égard de peu d’utilité, la question étant ici : Quel est le témoignage de tous les Pères dans les quatre premiers siècles, et de chaque Père séparé ? quant aux manuscrits utilisés par eux ou par lui, sur la controverse qui s’est engagée entre les tenants du texte traditionnel d’un côté, et les défenseurs des textes néologiens de l’autre ? Le fondement d’un tel examen ne réside évidemment pas dans des passages séparés des Évangiles, mais dans la série de citations qui se trouvent dans les œuvres des Pères collectifs ou individuels de la période considérée.

Je dois ici me protéger. Afin d’examiner le texte d’un passage séparé, le traitement doit être exhaustif, et aucune preuve si possible ne doit être laissée de côté. La question qui se pose ici est d’un autre ordre. Le Dr Hort affirme que le texte traditionnel, ou comme il l’appelle « le syrien », ne remonte pas aux temps les plus reculés, c’est-à-dire, comme il le dit, pas avant le milieu du quatrième siècle. Pour prouver ma position qu’elle peut être retracée jusqu’à la toute première, il me suffirait amplement de montrer que la preuve est à moitié de notre côté et à moitié de l’autre. Il s’avère vraiment qu’il nous est beaucoup plus favorable. Nous admettons pleinement que la corruption a prévalu dès le début1: et ainsi, nous n’exigeons pas autant que nos adversaires en exigent pour leur justification. Quoi qu’il en soit, la question est d’ordre général et ne dépend ni d’un peu plus ni d’un peu moins. Et l’argument est secondaire par nature : il se rapporte aux principes de la preuve, et non directement à l’établissement d’une lecture particulière. Il n’est donc pas nécessaire qu’il échoue s’il n’est pas entièrement exhaustif, pourvu qu’il donne une représentation juste et équitable de l’ensemble de l’affaire. Néanmoins, je me suis efforcé de le rendre exhaustif autant que mes pouvoirs le permettaient, ayant parcouru tout le champ une seconde fois, et ayant employé tout le soin que j’ai pu commander dans l’un ou l’autre examen.

1 La révision révisée, pp. 323-324, 334.

La manière dont mon enquête a été accomplie est la suivante : — Une norme de référence étant absolument nécessaire, j’ai conservé sous les yeux un exemplaire du Cambridge Greek Testament, A.D. 1887 du Dr Scrivener, dans lequel les passages contestés sont imprimés en caractères noirs, bien que le texte qui y est présenté soit le Textus Receptus dont le texte traditionnel tel qu’il a été révisé par le doyen Burgon et qui sera publié ultérieurement diffère sur de nombreux passages. Il s’ensuit donc que, sur quelques-uns d’entre eux, le dossier, bien qu’il ne nous soit pas défavorable, a été plusieurs fois inclus dans la colonne de nos adversaires. J’ai utilisé des copies des Pères dans lesquelles les citations étaient marquées, principalement celles de la série de Migne, bien que j’aie également employé d’autres éditions où j’ai pu trouver des éditions d’une excellence supérieure aussi bien que Migne. Chaque passage, avec sa lecture spéciale, était inscrit dans mon carnet sur l’une ou l’autre colonne. Des citations successives tombaient donc de part et d’autre lorsqu’ils témoignaient sur les points contestés ainsi présentés. Mais toutes les citations douteuses (sous lesquelles étaient comprises toutes celles qui n’étaient pas absolument claires) ont été écartées comme des témoins indignes de foi dans la comparaison qui était faite ; et tous les cas aussi de simple orthographe, parce que ceux-ci ont pu être introduits dans le texte par des copistes ou des éditeurs par une adaptation à l’orthographe supposée dans les âges ultérieurs lorsque le texte du Père en question a été copié ou imprimé. Le fait aussi que les déviations du texte attirent plus facilement l’attention que le rejet invariable des déviations était grandement à l’avantage du côté opposé. Enfin, lorsqu’il s’élevait quelque doute, je décidais généralement des questions contraires à ma propre prétention, et j’ai omis d’enregistrer beaucoup de petits exemples qui nous étaient favorables et que j’aurais consignés dans l’autre colonne. Pour diverses raisons, la grande majorité des passages se sont avérés sans rapport avec cette enquête, parce qu’il n’y a eu aucune variation de lecture, ou aucune qui n’ait été adoptée par les éditeurs modernes. Tels étaient les passages favoris cités encore et encore comme les deux premiers versets de l’Évangile de saint Jean : « Moi et le Père sommes un », « Je suis le chemin, et la vérité, et la vie », « personne ne connaît le Père que le Fils », et bien d’autres. Dans les livres latins, il fallait rejeter plus de citations qu’en grec, parce que le verdict d’une version ne peut pas être aussi proche que le témoignage de la langue originale.

On objectera peut-être que les textes des livres des Pères ont certainement été modifiés pour coïncider plus exactement avec le texte reçu. C’est le cas de l’Ethica, ou Moralia, de Basile, et des Regulae brevius Tractatae, qui paraissent avoir été lus constamment pendant les repas, ou qui étaient d’ailleurs d’un usage continuel dans les maisons religieuses. Les moines d’un âge ultérieur ne se contenteraient pas d’entendre tous les jours des passages familiers de l’Écriture Sainte rédigés en d’autres termes que ceux auxquels ils étaient accoutumés et qu’ils considéraient comme corrects. Ce fait était parfaitement évident à l’examen, car ces traités ont été trouvés comme donnant des preuves pour le Textus Receptus dans la proportion d’environ 6 :1, tandis que les autres livres de saint Basile ont donné selon un rapport d’environ 8 :3.

Pour la même raison, je n’ai pas inclus l’édition de Marcion de l’Évangile de saint Luc, ni le Diatessaron de Tatien, dans la liste des livres et des auteurs, parce que de telles représentations des Évangiles ayant été d’un usage public, il était certain qu’elles avaient été révisées de temps en temps, afin de s’accorder avec le jugement de ceux qui les lisaient ou les entendaient. Nos lecteurs remarqueront qu’il s’agissait d’ordonnances d’abnégation, parce que par l’inclusion des œuvres mentionnées, la liste du côté traditionnel aurait été considérablement augmentée. Cependant nos fondements ont été renforcés, et en réalité la position du Texte Traditionnel repose si fermement sur ce qui est indubitable, qu’il peut se permettre de se passer de services qui peuvent être ouverts à quelque suspicion1. Et l’inférence naturelle demeure que la différence entre le témoignage de l’Ethica et du Regulae brevius Tractatae d’une part, et celui des autres ouvrages de Basile de l’autre, suggère qu’il y a trop de variations, et trop de variations qui sont évidemment caractéristiques, de lectures dans les œuvres des divers Pères, pour l’existence de tout doute que, dans la plupart des cas, nous avons les mots, mais peut-être pas l’orthographe, tels qu’ils sont sortis à l’origine de la plume de l’auteur 1. D’après mon expérience, on trouve des variantes de citations dans les différentes éditions des Pères beaucoup moins fréquentes qu’on n’aurait pu le supposer. Là où j’ai vu une différence entre les manuscrits notés dans les éditions bénédictines ou autres, ou dans les copies des éditions bénédictines ou autres, j’ai naturellement considéré le passage comme douteux et je ne l’ai pas inscrit. La connaissance de ce genre de témoignage ne peut que rendre sa fiabilité générale plus évidente. L’habitude de citer les autorités des Pères par Tischendorf et par tous les critiques textuels montre qu’elles ont toujours été considérées comme dignes de foi. C’est pour que nous puissions être sûrs que j’ai rejeté de nombreux passages des deux côtés, et un plus grand nombre de cas de témoignages plus mesquins du côté traditionnel.

1 Pourtant, Marcion et Tatian peuvent à juste titre être cités comme témoins sur la base de lectures individuelles.

1 Par exemple : « Beaucoup de versets qu’il [Origène] cite en différents endroits montrent des divergences de texte qui ne peuvent être expliquées ni par le relâchement de la citation, ni par la corruption des manuscrits de ses écrits. » Hort, Introduction, p. 113. Voir aussi tout le passage, pp. 113-4.

Dans l’examen des Pères grecs, les traductions latines ont généralement été négligées (sauf dans le cas de saint Irénée 2), parce que le témoignage d’une version est de seconde main, et que les traducteurs latins ont souvent employé une traduction avec laquelle ils étaient familiers pour représenter en latin les passages cités des Évangiles en grec. Et même dans le cas d’Origène et surtout des Pères postérieurs avant l’an 400, il n’est pas certain que la traduction, telle que celle de Rufin, rentre dans la limite de temps prescrite. La preuve du Père quant à savoir s’il a utilisé un texte ou des textes d’une classe ou d’une autre est bien sûr beaucoup mieux exposée dans ses propres écrits grecs, que lorsque quelqu’un d’autre a traduit ses paroles en latin. En conséquence, dans le cas des Pères latins, seules les preuves les plus claires ont été admises. Certains passages avancés par Tischendorf ont été rejetés, et l’expérience ultérieure m’a convaincu que de tels rejets faits dans la première partie de mon travail étaient justes. Dans un processus secondaire comme celui-ci, si seulement la coupe était portée, il ne pourrait en résulter aucun dommage, et il est de la plus haute importance que les fondations de l’édifice soient solides.

2 Voir Hort, Introduction, p. 160. La partie la plus utile des œuvres d’Irénée à cet égard se trouve dans la traduction latine, qui date du IVe siècle.

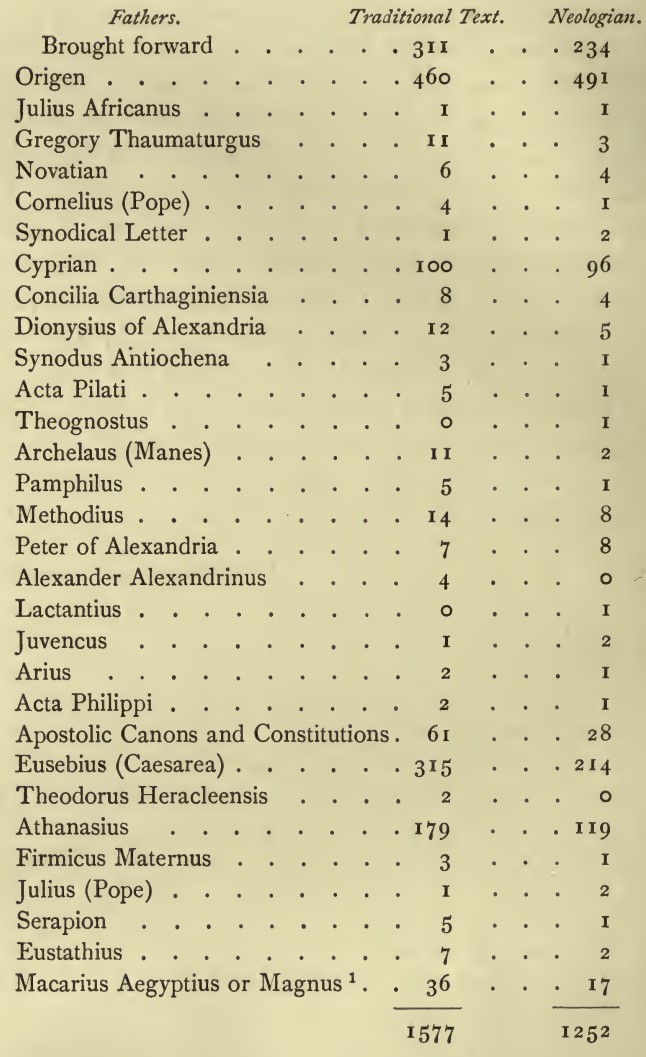

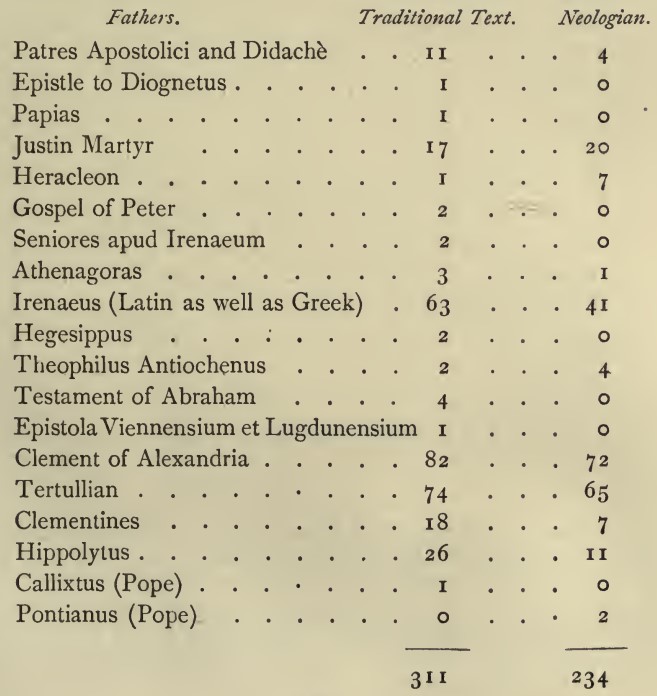

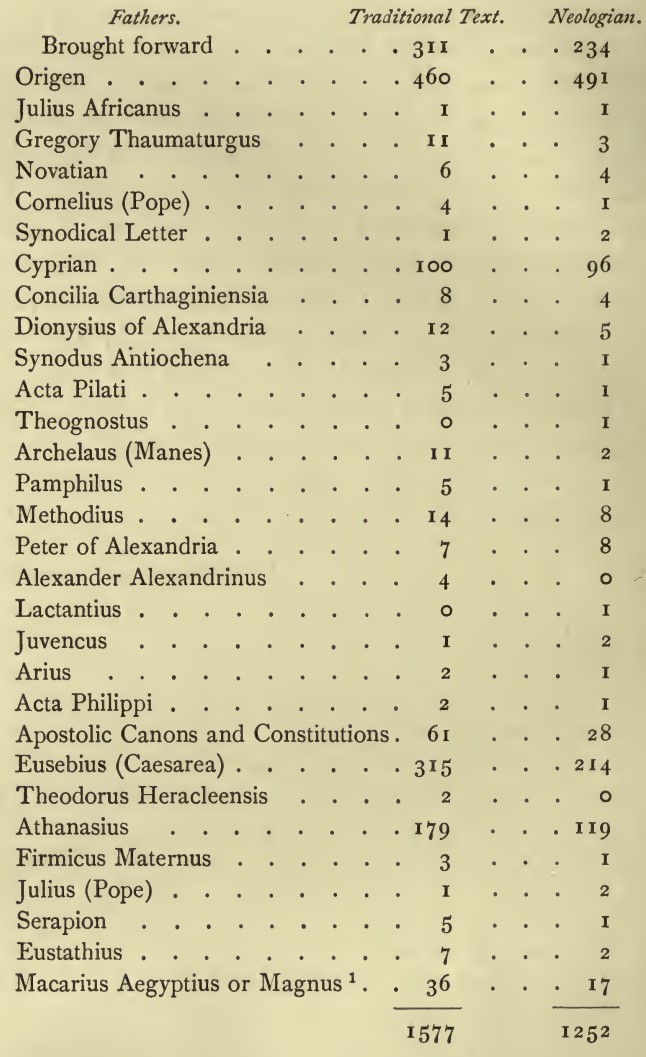

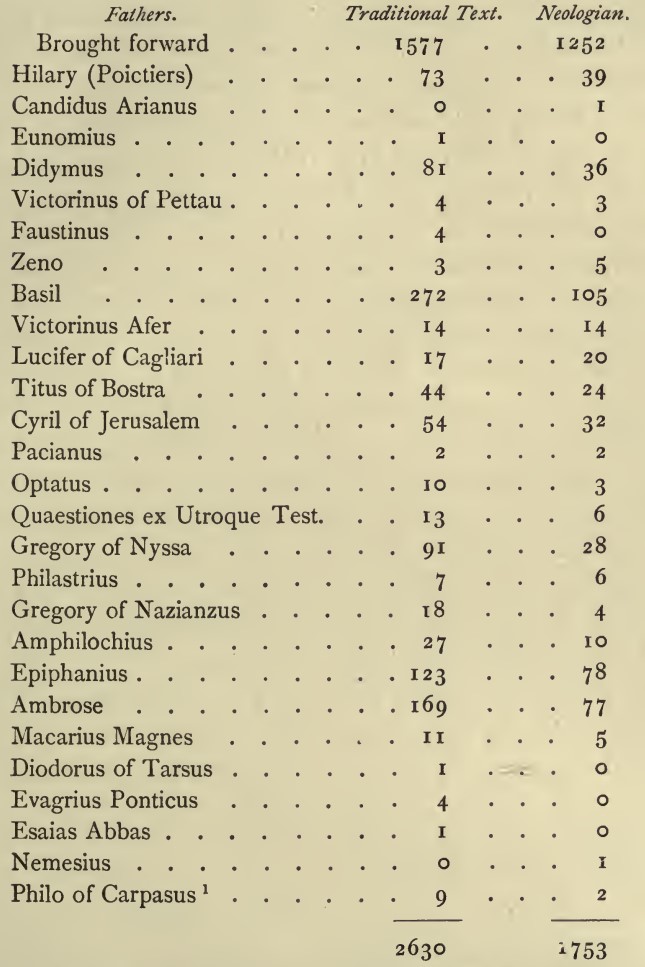

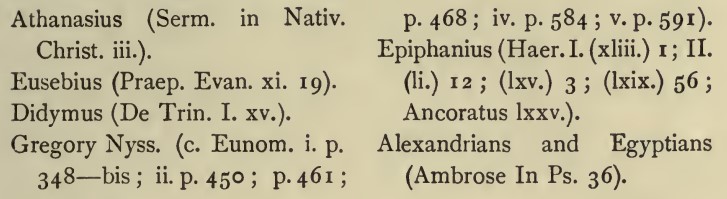

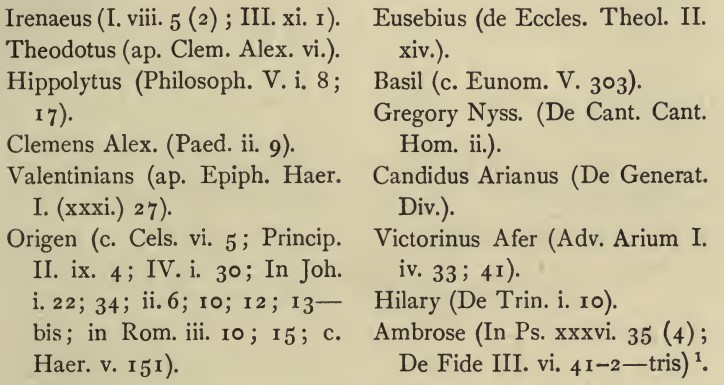

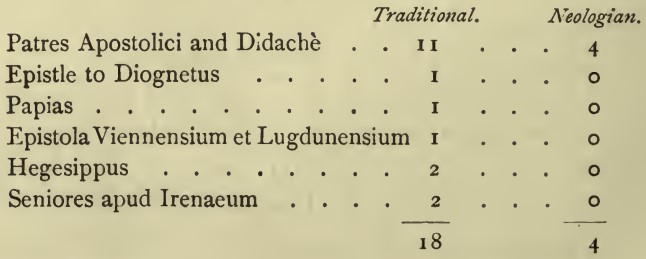

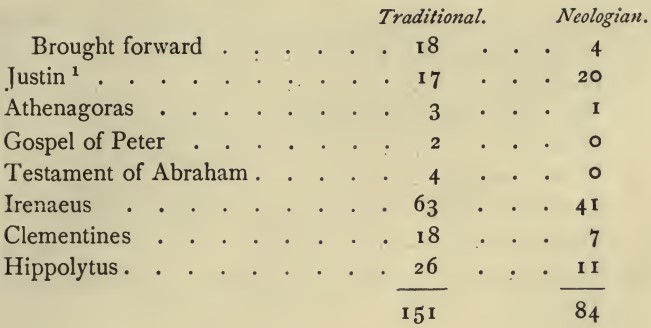

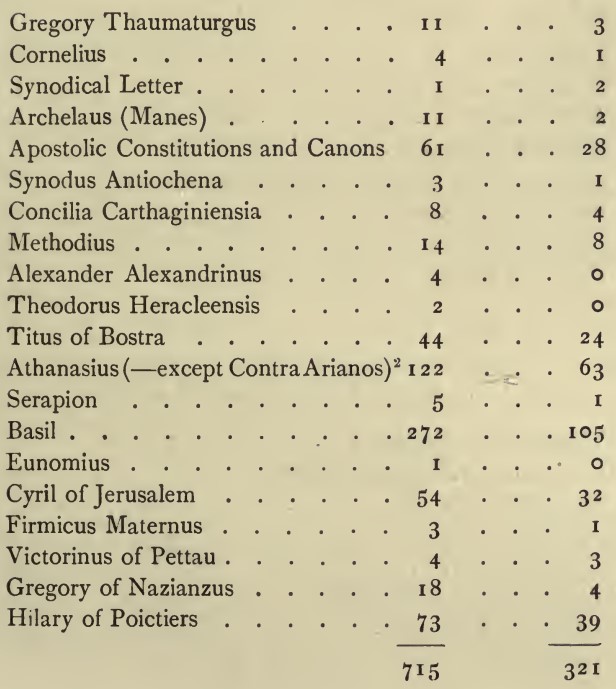

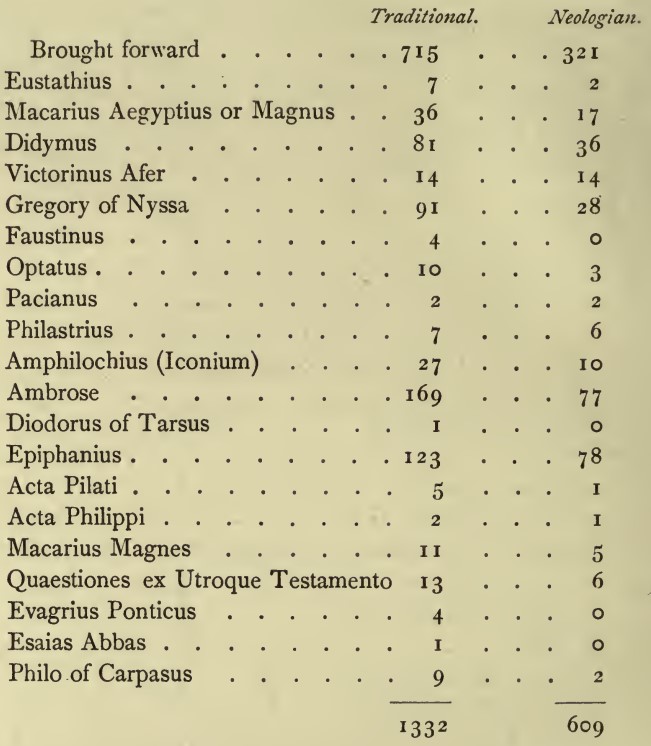

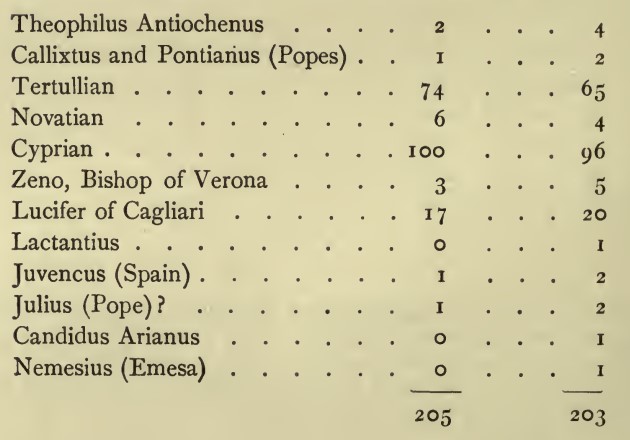

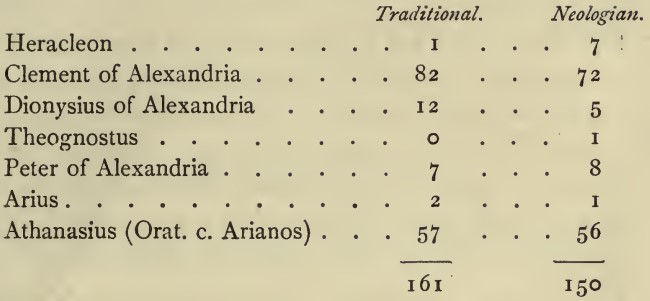

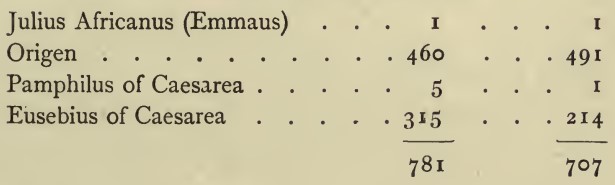

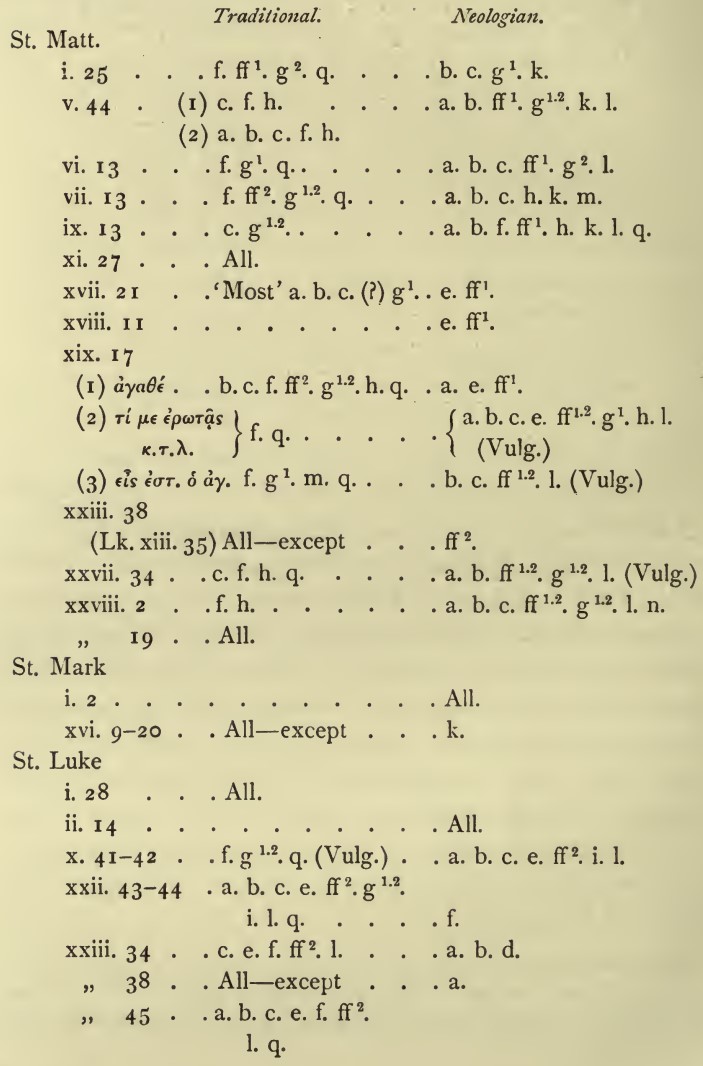

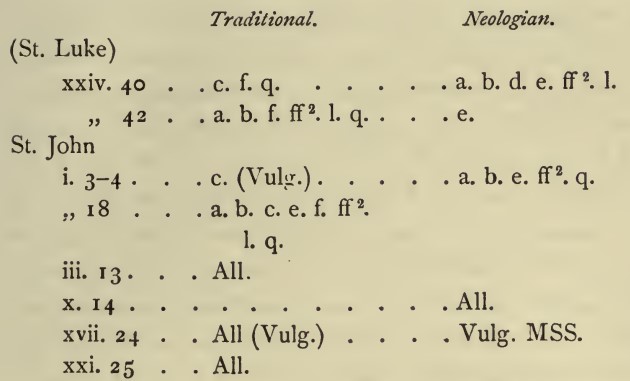

Les résultats généraux figureront dans le tableau ci-joint. L’enquête s’est limitée aux Évangiles. Faute d’un meilleur terme, j’ai uniformément appliqué ici le titre de « Néologien » au texte opposé au nôtre.

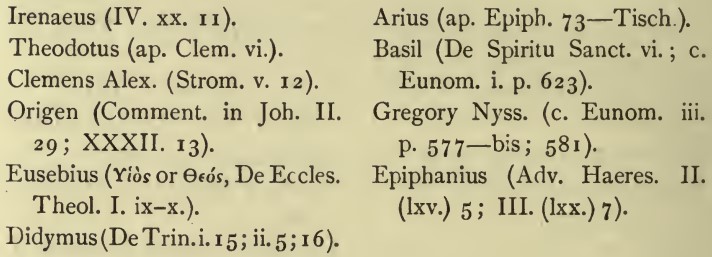

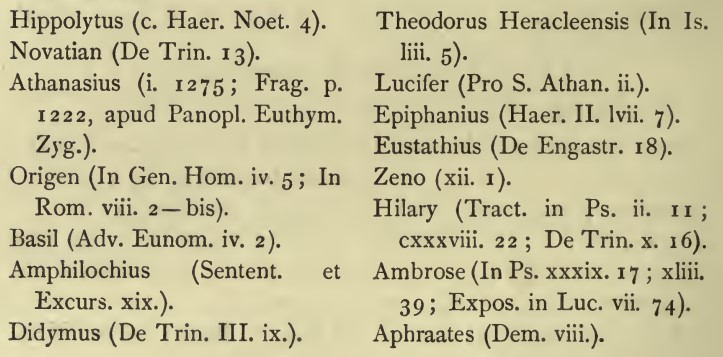

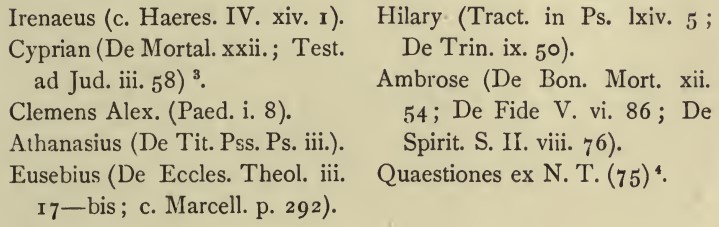

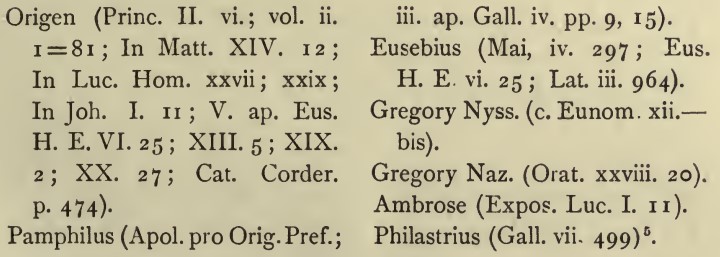

Pères / Texte traditionnel / Néologien.

1 Ou Magnus, ou Major, noms qu’on lui a donnés pour le distinguer de son frère qui s’appelait Alexandrinus, et à qui l’on a quelquefois attribué quelques-uns de ses ouvrages. Macaire le Grand ou Aegyptius était un écrivain considérable, comme on peut le comprendre par le fait qu’il occupe près de 1000 pages dans la série de Migne. Sa mémoire est encore, m’a-t-on dit, conservée en Égypte. Mais dans certains domaines de l’érudition à l’heure actuelle, il s’est heurté à une étrange négligence.

1 Les noms de beaucoup de Pères sont omis dans cette liste, parce que je n’ai pu trouver aucun témoin d’un côté ou de l’autre dans leurs écrits. Les écrits syriaques ne sont pas non plus inclus ici.

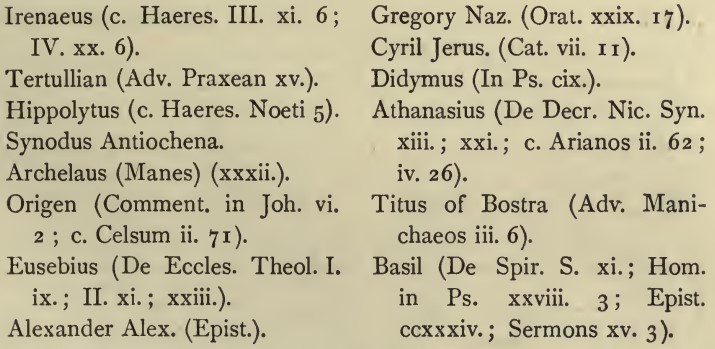

Le témoignage des premiers Pères est donc catégoriquement, selon la question des nombres, en faveur du Texte Traditionnel, étant d’environ 3 : 2. Mais il est également nécessaire d’informer les lecteurs de ce traité, qu’ici la qualité l’emporte sur la quantité. Nous allons maintenant donner une liste de trente passages importants dans lesquels des preuves sont apportées de part et d’autre, et l’on verra que 530 témoignages sont donnés en faveur des lectures traditionnelles contre 170 de l’autre côté. En d’autres termes, le texte traditionnel bat son adversaire dans une proportion générale de 3 à 1. Ce résultat donne une bonne idée des deux records. L’enregistrement néologien se compose principalement d’altérations sans importance, ou en tout cas de plus petites, telles que dedoka (grec) pour edoka (grec), 0 ouranios (grec) pour o en ouranois (grec), phobeisthe (grec) pour phobethete (grec), des désordres dans l’ordre des mots, des omissions de particules, sans compter bien sûr des omissions plus ou moins importantes. En fait, un grand nombre de ces variations nous suggèrent qu’elles ont pris naissance lorsque l’Église ne s’était pas familiarisée avec les vraies lectures, les verba ipsissima, des Évangiles, et qu’une atmosphère de grande inexactitude s’est répandue. On comprendra aisément avec quelle facilité le texte des saints Évangiles a pu être corrompu dans l’enseignement oral, que ce soit du haut de la chaire ou autrement, et comment les corruptions ont dû s’incruster tellement dans les mémoires et dans les copies de beaucoup de chrétiens de l’époque, qu’il a fallu des siècles avant qu’elles puissent être rejetées. Le fait qu’ils aient été ainsi déracinés dans une large mesure a dû être dû au zèle affectueux et à l’exactitude de la majorité. C’était là une grande cause, quoique ce ne fût pas la seule cause de la corruption. Mais avant d’aller plus loin, il sera préférable d’exposer le témoignage auquel il est fait allusion, tel qu’il est porté par trente des passages les plus importants en litige. Ils ont été choisis avec soin : plusieurs d’entre eux ont dû être remplacés par d’autres, en raison de leur absence dans les citations de la période considérée. Bien entendu, les devis sont limités à cette période. Des citations sont faites dans cette liste également à partir de sources syriaques. En dehors de mes propres recherches, The Last Twelve Verses, et The Revision Revised, de Dean Burgon ont été des passages les plus prolifiques et pertinents. Une référence ici et là a été ajoutée à partir de l’Ausser-Canonische Paralleltexte zu den Evangelien de Resch, Leipzig, 1894-5.

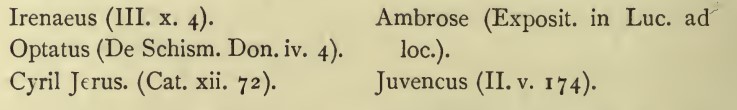

I. Saint Matthieu. i. 25· Πρωτότοκον.

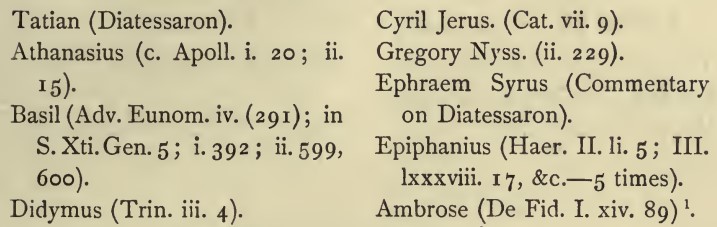

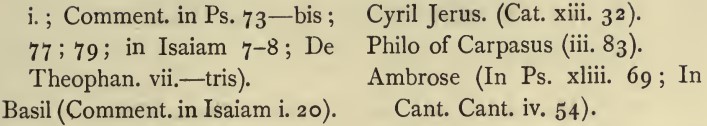

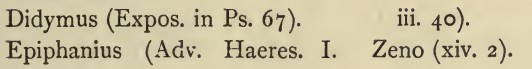

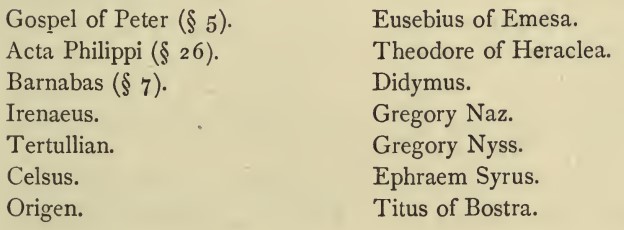

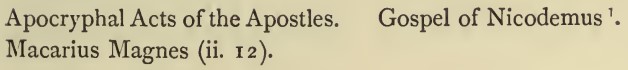

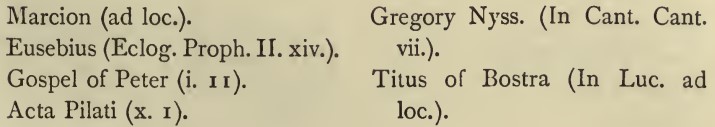

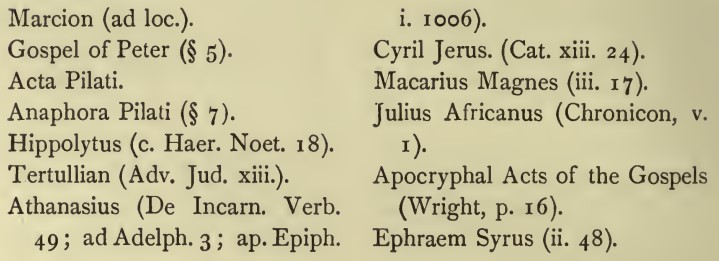

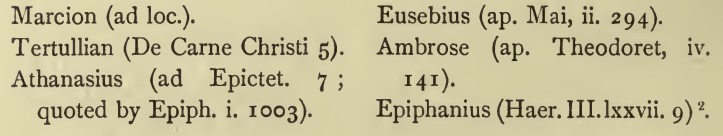

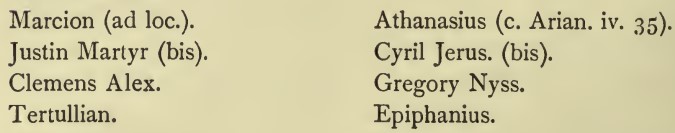

Du côté traditionnel : —

1 Voir La révision révisée, p. 123

Contre: — Je ne peux rien découvrir.

2. Saint Matthieu. v. 44 (quelques-unes des clauses).

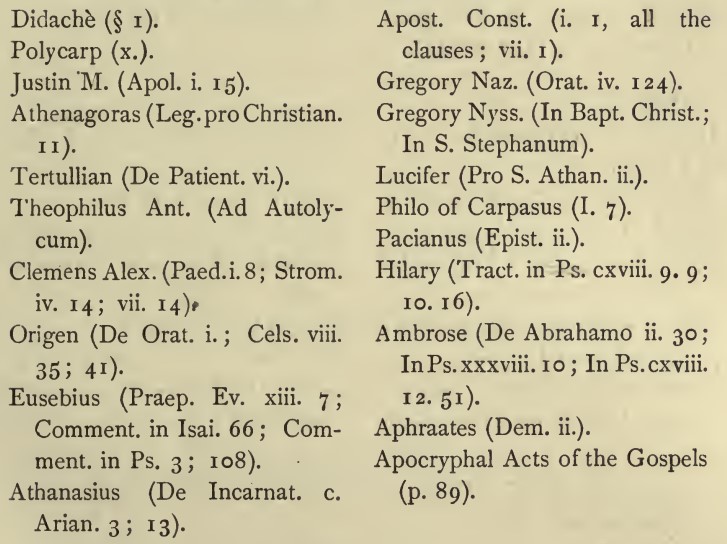

Traditionnel : — Des clauses distinctes sont citées par...

Contre : —

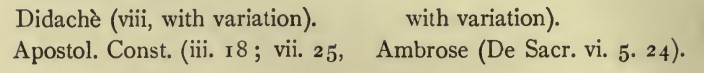

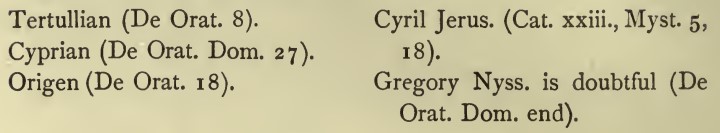

3. Saint Matthieu. vi. 13. Doxologie.

Traditionnel: —

Contre ( ?), c’est-à-dire généralement silencieux à ce sujet : —

4. Saint Matthieu. vii. 13 et 14. E pule (grec).

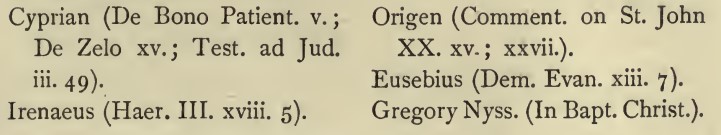

Traditionnel: —

Contre: —

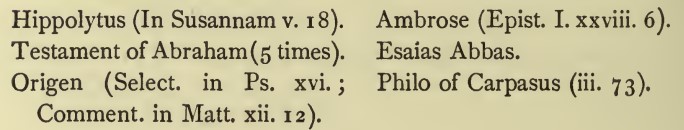

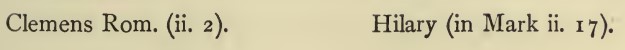

5. Saint Matthieu. ix. 13. eis metanoian (grec). Marque ii. Chapitre 17.

Traditionnel: —

Contre : —

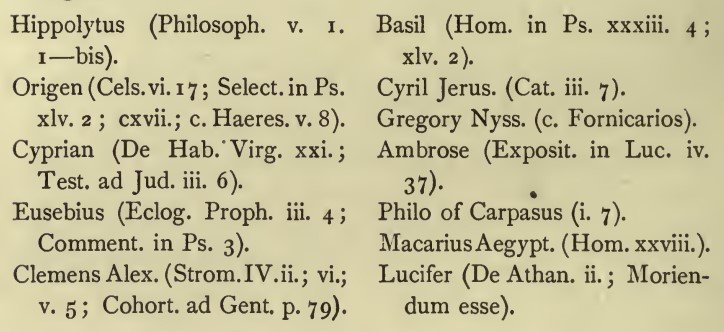

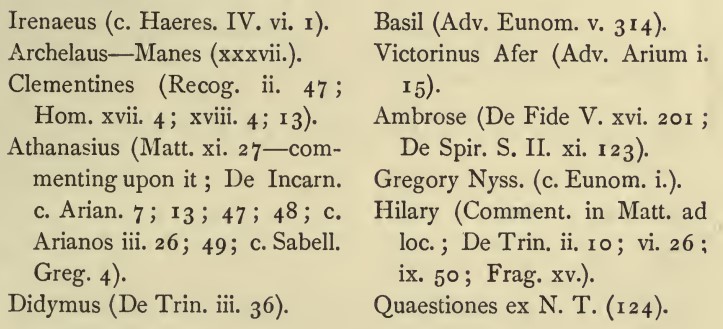

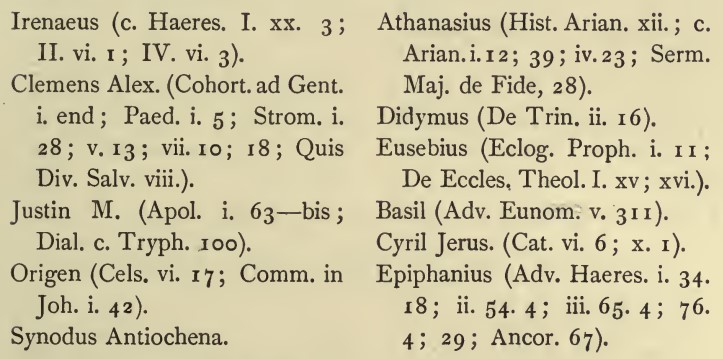

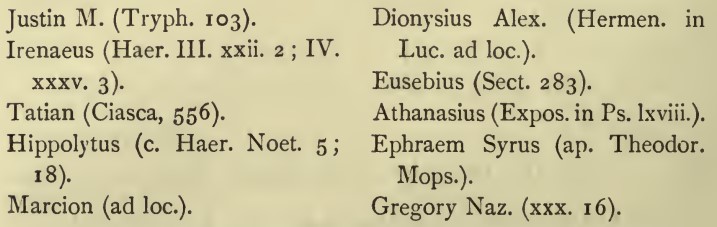

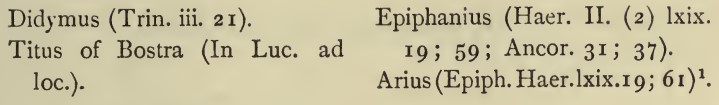

6. Saint Matthieu. xi. 27. Bouletai Apokalupsai (Grec)

Traditionnel: —

Contre: —

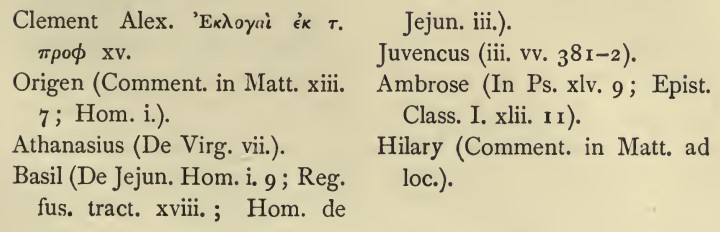

7. Saint Matthieu. Xvii. Le verset.

Traditionnel: —

Contre: — aucune, pour autant que je sache.

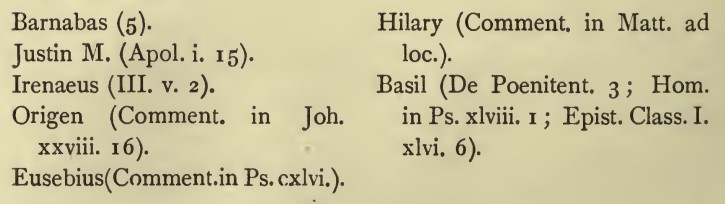

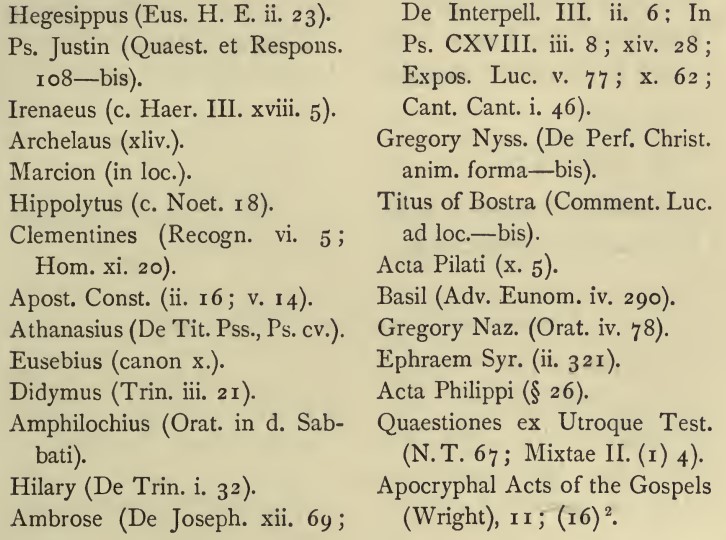

8. Saint Matthieu, xviii. 11. Le verset.

Traditionnel: —

1 La révision révisée, p. 92.

Contre: — aucune, pour autant que je sache.

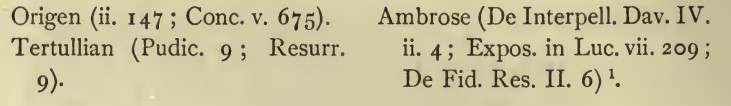

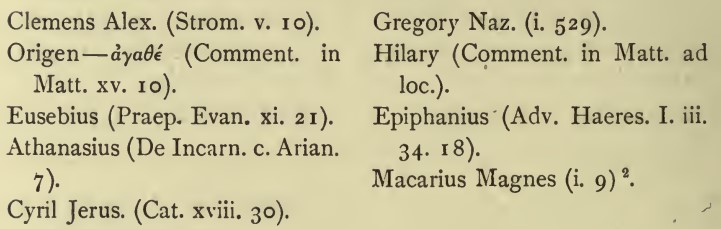

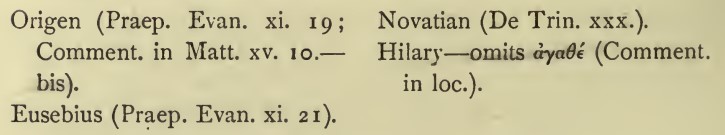

9. Saint Matthieu. xix. 16 et 17. Agathe, et Peri Tou Agathou.

Traditionnel: —

2 Je n'ai mentionné ici que les cas où le passage est cité prétendument de saint Matthieu. Le passage tel qu’il est donné dans saint Marc x. 17-18, et dans saint Luc xviii. 18-19, est fréquemment cité sans référence à aucun des Évangiles. Certaines de ces citations doivent certainement être destinées à saint Matthieu.

Contre: —

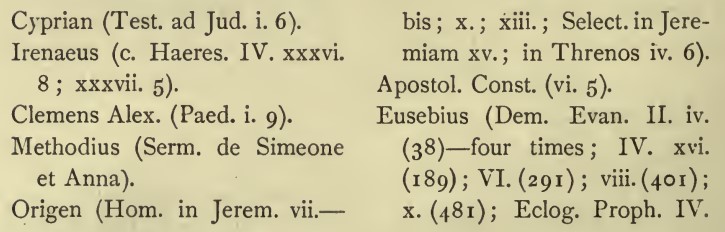

10. Saint Matthieu, xxiii. 38. Eremos. Saint Luc xiii. Chapitre 35.

Traditionnel: —

Contre : —

11. Saint Matthieu, xxvii. 34. Ὄξος et oinon (grec).

Traditionnel : —

Contre : —

1 Pour le rapport, voir ci-dessous, appendice II.

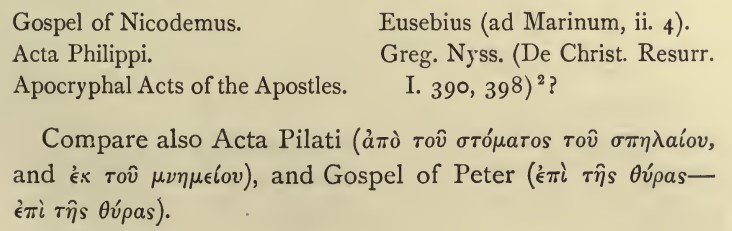

12. Saint Matthieu, xxviii. 2. Apo tes thupes (grec).

Traditionnel : —

2 Voir la révision révisée, p. 162-163.

Contre : —

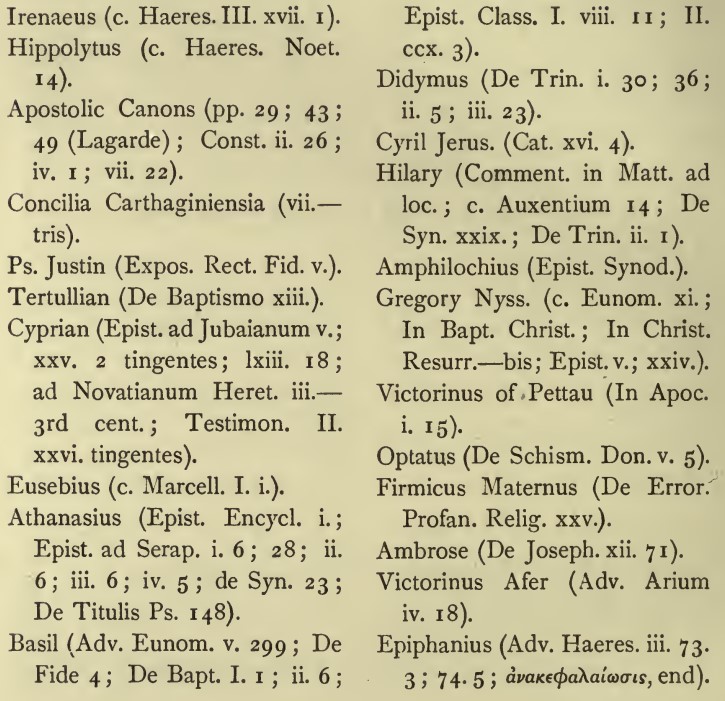

13. Saint Matthieu, xxviii. 19. Baptizontes (grec).

Traditionnel : —

Contre: — Aucune.

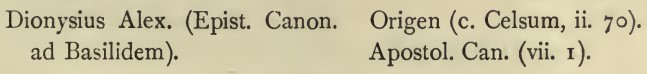

14. Saint Marc i. 2. tois prophétais... Esaia (grec).

Traditionnel : —

1 Pour reff. voir Vol. II. viii. Pour Marc i. i, Uiou tou Theou (grec), voir Appendice IV.

Contre: —

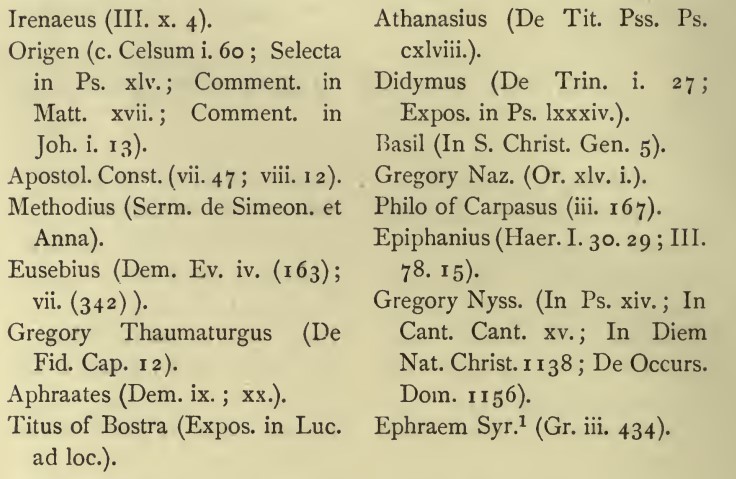

15. Saint Marc xvi. 9-20. Douze derniers versets.

Traditionnel : —

Contre : —

Eusèbe (Mai, Script. Vett. Nov. Collect, i. p. i)1.

1 La révision révisée, p. 423-440. Douze derniers versets, pp. 42-51. Le latitudinaire Eusèbe, sur le même passage, témoigne des deux côtés.

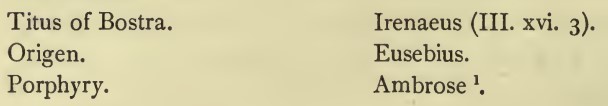

16. Saint Luc, i. 28. UELogemène (grec), κ.τ.λ.

Traditionnel : —

Tertullien (De Virg. Vel. vi.). Aphraates (Dem. ix).

Eusèbe (Dem. Evan. vii. 329). Ambroise (Exposit. au 10e s.).

Contre : —

Titus de Bostra (Exposit. en 10 s. ; Adv. Manich. iii.).

17. Saint Luc. 14. Eudokia (grec). Traditionnel : —

1 La révision révisée, p. 420-421 ; Douze derniers versets, pp. 42-3.

Contre : —

18. Saint Luc, x. 41-2. Oligon chreia estin, e enos (grec)

Traditionnel : —

Basile (Const. Monast. i. 1).

Macaire Aegypte. (De Orat.).

Évagre le Pontique.

Contre : —

Tite de Bostra (Exposit. in Luc. ad 10c. Mais merimnas (grec)).

19. Saint Luc, xxii. 43-4. L’ange tutélaire et l’agonie.

Traditionnel : —

1 La révision révisée, p. 79-82. Le doyen allègue plus de quarante témoins en tout. Ce qui est cité ici, comme dans les autres exemples, ce ne sont que les Pères avant saint Chrysostome.

Contre: — Aucune.

20. Saint Luc, xxiii. 34. Notre Prière de Notre Seigneur pour ses meurtriers.

Traditionnel : —

2 Ibid., p. 82-85.

Contre: — Aucune.

21. Saint Luc, xxiii. 38. La suscription.

Traditionnel

Contre: — Aucune.

22. Saint Luc, xxiii. 45. Eskotisthe (grec).

Traditionnel : —

Contre : —

Origène (Cels. ii. 35).

Acta Pilati.

Eusèbe mentionne la lecture eklipontos (grec), mais semble ensuite la condamner 1.

1 La révision révisée, pp. 61-65.

23. Saint Luc, xxiv. 40. Le verset.

Traditionnel : —

2 Ibid., p. 90-91.

Contre: — Aucune.

24. Saint Luc, xxiv. 42. Apo Melissiou Keriou (Grec).

Traditionnel : —

Contre : —

Clemens Alex. Paed. i. 5 3.

3 Voir ci-dessous, annexe I.

25. Saint Jean, i. 3-4. Un point à la fin du verset ?

Traditionnel : —

Contre : —

1 Beaucoup de Pères ne citent que jusqu’à oude en (grec). Mais c’était évidemment une citation commode d’un caractère commun dans la controverse, tout comme panta di autou egeneto (grec) l’était encore plus communément. Saint Épiphane cite souvent ainsi, mais remarque (Haer. II. (Ixix.) 56, Ancor. Ixxv.), que le passage continue jusqu'à o gegonen (grec).

26. Saint Jean, i. 18. O Monogenes uios (grec).

Traditionnel : —

Contre : —

27. Saint Jean iii. 13. O on en à Ourano (grec).

Traditionnel : —

Contre: — certains Pères citent jusqu’à ces mots et s’arrêtent ensuite, de sorte qu’il est impossible de savoir s’ils se sont arrêtés parce que les mots n’étaient pas dans leurs copies, ou parce qu’ils n’ont pas voulu citer davantage. À certaines occasions au moins, il est évident qu’il n’était pas dans leur but de citer plus loin qu’ils ne l’ont fait, par exemple Greg. Naz.

Ep. ci. Eusèbe (Eclog. Proph. ii.) n’est que moins douteux1. Voir Révision révisée, p. 134, note.

1 Voir La révision révisée, p. 100. 133.

28. Saint Jean, X. 14. Ginoskomai upo ton emon (grec).

Traditionnel : —

Macaire Aegypte. (Hom. vi.). Grégory Naz. (Orat. xv. fin ; xxxiii. 15).

Contre : —

Eusèbe (C0mment.inIsaiam8). Basile (Hom. xxi. ; xxiii.).

Épiphane (Comm. inPs.lxvi.) 2.

2 Ibid., p. 2, 20-1.

29. Saint Jean xvii. 24. ous ( ou o).

Traditionnel : —

3 Tischendorf les cite à l’envers.

4 La révision révisée, p. 217-218.

Contre : —

Clemens Alex. (140 — Tisch.).

30. Saint Jean xxi. 25. Le verset.

Traditionnel : —

5 Ibid., p. 23 et 24. Voir aussi un article dans Hermathena, vol. VIII, n° XIX, 1893, écrit par le révérend Dr Gwynn avec la perspicacité et l’ingéniosité qui le caractérisent.

Contre: — Aucune.

—

En ce qui concerne les Pères qui sont morts avant 400 apr. J.-C., la question peut maintenant être posée et répondue. Témoignent-ils que le Texte traditionnel existe depuis le début, ou ne le font-ils pas ? Les résultats de la preuve, tant en ce qui concerne la quantité que la qualité des témoignages, nous permettent de répondre, non seulement que le texte traditionnel existait, mais qu’il était prédominant, au cours de la période considérée. Que celui qui conteste cette conclusion établisse pour le texte occidental, ou pour le texte alexandrin, ou pour le texte de B et א, un cas tiré du témoignage des Pères qui peut égaler ou surpasser celui qui a été mis sous les yeux du lecteur.

Ceux qui ne connaissent pas bien les citations des écrits des Pères peuvent objecter que les matériaux de jugement produits ici sont trop rares. Mais il convient de noter particulièrement divers traits caractéristiques dans leur manière de traiter les citations. En ce qui concerne la critique textuelle, les citations des Pères sont irrégulières et incertaines. Ils citent, bien sûr, non pas pour transmettre aux âges futurs un récit de lectures, mais pour leur propre but spécial. Ils peuvent citer un passage important en litige, ou ils peuvent le laisser totalement inaperçu. Ils citent souvent juste ce qu’il faut pour leur objectif, et rien de plus. Certains passages acquièrent ainsi une brièveté proverbiale. Encore une fois, ils écrivent encore et encore, avec une richesse inlassable de citations, surtout de l’Évangile de saint Jean, des paroles qui sont partout acceptées : en fait, tous les critiques s’accordent sur les endroits les plus familiers. D’autre part, le témoignage des Pères latins ne peut pas toujours être accepté comme exempt de doute, comme nous l’avons déjà expliqué. Et les Pères grecs eux-mêmes intègrent souvent des mots du Nouveau Testament dans le rouleau de leurs phrases rhétoriques, de sorte que, bien que l’on prouve l’existence d’un verset, ou d’un passage plus long, ou d’un livre, aucune conclusion certaine ne peut être tirée quant aux mots réellement utilisés ou à l’ordre de ceux-ci. C’est particulièrement vrai de saint Grégoire de Nazianze, à la grande déception du critique textuel, et aussi de son homonyme de Nysse, ainsi que de saint Basile. D’autres, comme saint Épiphane, citent négligemment. Les premières citations étaient généralement vagues et inexactes. On peut mentionner ici que le même Père, tel qu’on le sait d’Origène depuis l’époque de Griesbach, utilisait souvent des manuscrits contradictoires. Comme nous le verrons plus en détail ci-dessous, la corruption s’est insinuée dès le début.

On a eu des idées sur les Pères séparés qui ne sont pas fondées sur la vérité. Clément d’Alexandrie et Origène sont décrits comme étant remarquables par l’absence de lectures traditionnelles dans leurs œuvres1. Attendu qu’outre son témoignage général de 82 à 72 comme nous l’avons vu, Clément témoigne dans la liste qui vient d’être donnée 8 fois pour eux contre 14 contre eux ; tandis qu’Origène se trouve 44 fois du côté traditionnel contre 27 du côté Néologien. Clément, comme nous le verrons, utilisait principalement des textes alexandrins qui devaient grandir à son époque, bien qu’il témoigne en grande partie de lectures traditionnelles, tandis qu’Origène utilisait également d’autres textes. Hilaire de Poictiers est loin d’être contre le texte traditionnel, comme on l’a souvent dit, bien que dans ses commentaires il n’ait pas utilisé un texte aussi traditionnel que dans son De Trinitate et ses autres ouvrages. Les textes d’Hippolyte, de Méthode, d’Irénée, et même de Justin, ne sont pas de ce caractère exclusivement occidental que le docteur Hort leur attribue.2 Les lectures traditionnelles se produisent presque à parts égales dans les œuvres de Justin, et prédominent dans les œuvres des trois autres.

1 Hort, Introduction, p. 128, 127.

2 Ibid., p. 113.

Mais outre qu’elles établissent l’antiquité du Texte traditionnel, les citations des premiers Pères révèlent les courants de corruption qui ont prévalu dans les premiers âges, jusqu’à ce qu’ils aient été emportés par le vaste courant de la transmission du Texte des Évangiles. De même que nous nous élevions dans un ballon captif au-dessus du Mississipi, où le volume du Missouri ne s’est pas encore mêlé aux eaux du fleuve frère, de même nous pouvons nous élever au-dessus de ces âges et retracer par leur couleur les textes, ou plutôt les groupes de lectures, qui pendant quelque temps se sont disputé la supériorité. Mais une prudence s’impose. Nous devons faire attention à ne pas pousser notre désignation trop loin. Nous n’avons pas affaire à des dialectes distincts, ni à des éditions composées séparément, ni à des formes générales d’expression qui se sont développées indépendamment, ni en fait à quoi que ce soit qui satisfasse littéralement le sens complet du mot « textes », lorsque nous l’appliquons tel qu’il a été utilisé. Ce que l’on veut dire à proprement parler, c’est que, parmi les variantes de lecture des paroles des Évangiles qui, pour quelque cause que ce soit, se sont répandues plus ou moins dans toute l’Église chrétienne, pour autant que nous le sachions, certaines ont des ressemblances familiales d’une sorte ou d’une autre, et peuvent être attribuées à une source apparentée. Ce n’est qu’en ce sens que nous pouvons utiliser le terme Textes, et nous devons veiller à être modérés dans notre conception et notre utilisation de celui-ci.

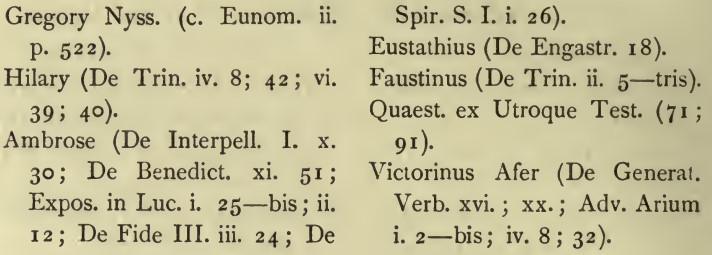

Les premiers Pères peuvent être classés, selon la couleur de leur témoignage, la localité où ils ont fleuri et l’âge dans lequel ils ont vécu individuellement, sous cinq chefs, à savoir, le primitif traditionnel, le latin syrio-bas, l’alexandrin et ce que nous pouvons peut-être appeler césarien.

I. Début de la tradition.

Traditionnel. Néologien.

Traditionnel. Néologien.

1On peut peut-être se demander si Justin doit être classé ici : mais le caractère de son témoin, comme sur Matt. v. 44, ix. 13, et Luc xxii. 43-44, est plus du côté traditionnel, bien que les chiffres soient contre cela.

II. plus tard traditionnel.

2 Athanase, dans ses Orationes IV contra Arianos, a utilisé des textes alexandrins. Voir IV.

Traditionnel. Néologien.

III. latin occidental ou syrio-bas.

IV. Alexandrian.

Traditionnel. Néologien.

V. Palestinien ou césarien.

Les leçons suggérées par les groupes de Pères qui viennent d’être réunis sont maintenant suffisamment claires.

I. La prédominance originelle du Texte traditionnel est démontrée dans la liste donnée des premiers Pères. Leurs annales prouvent que dans leurs écrits, et donc dans l’Église en général, la corruption s’était fait sentir dans les temps les plus reculés, mais que les eaux pures prévalaient généralement.

II. La tradition se perpétue aussi à travers la majorité des Pères qui leur ont succédé. Il n’y a pas de pause ni d’intervalle : le témoin est continu. Encore une fois, pas la moindre confirmation n’est donnée à l’idée du Dr Hort qu’une révision ou une recension a été définitivement accomplie à Antioche au milieu du quatrième siècle. Il y a eu une amélioration progressive, à mesure que le texte traditionnel s’est progressivement imposé contre l’intrusion avancée et persistante de la corruption. Mais il est difficile, sinon tout à fait impossible, de découvrir une ondulation à la surface indiquant un mouvement dans les profondeurs tel qu’une révision ou une recension l’exigerait.

III. Une source de corruption se trouve dans les manuscrits en bas-latin et surtout en Afrique. Le témoignage des Pères montre qu’il ne semble pas avoir été aussi général que le nom « occidental » le suggère. Mais cela fera l’objet d’une enquête future. Il semble qu’il y ait eu un lien entre certaines parties de l’Occident à cet égard et la Syrie, ou plutôt avec une partie de la Syrie.

IV. Une autre source de corruption est fixée à Alexandrie. C’est exactement ce à quoi nous devons nous attendre, comme dans le cas précédent, et cela exigera un examen plus approfondi.

V. la Syrie et l’Égypte, — L’Europe, l’Asie et l’Afrique, — semblent se rencontrer en Palestine sous Origène.

Mais cela indique une période ultérieure dans la période étudiée. Il nous faut maintenant rassembler les dépositions des premières versions.

L’ANTIQUITÉ DU TEXTE TRADITIONNEL.

II. TÉMOIN DES PREMIÈRES VERSIONS SYRIAQUES.

L’essor du christianisme et la propagation de l’Église en Syrie ont été surprenants par leur rapidité. Damas et Antioche devinrent soudain des centres de zèle chrétien, comme si elles s’étaient développées pendant que les hommes dormaient.

La disposition des lieux et des événements qui se passèrent pendant le ministère de Notre-Seigneur a dû préparer la voie à ce succès, au moins en ce qui concerne principalement la plus proche des deux villes dont nous venons de parler. La Galilée, théâtre de la première année de son ministère — « l’année de grâce du Seigneur » — par son voisinage de la Syrie était admirablement calculée pour jeter les fondements d’un tel développement. La renommée de ses miracles et de son enseignement s’étendit loin dans le pays. Beaucoup de choses qu’Il a dites et faites se sont passées du côté syrien de la mer de Galilée. Ce fut particulièrement le cas lorsque, après que la mort de Jean-Baptiste eut semé la consternation dans les rangs de ses disciples, et que la population galiléenne refusa de l’accompagner dans son enseignement supérieur, et que les ruses d’Hérode furent ajoutées comme une source d’appréhension à l’opposition acharnée des scribes et des pharisiens, il passa quelques mois entre la Pâque et la fête des Tabernacles dans le nord et le nord-est de la Palestine. Si Damas n’était pas l’une des dix villes 34, Cependant le bruit qu’il en a nourri deux fois des milliers, et qu’il a séjourné à Césarée de Philippe et dans le voisinage de l’Hermon, a dû arriver jusqu’à cette ville. Il fallait semer la semence qui poussa ensuite, on ne savait comment.

34 D’après Pline (N. H. v. 18), les villes de la Décapole étaient : 1. Scythopolis le chef, non loin de Tibériade (Joseph. B. J. III. ix. 7) ; 2. Philadelphie ; 3. Raphanae ; 4. Gadara ; 5. Hippopotames ; 6. Dios ; 7. Pella ; 8. Gerasa ; 9. Canatha (Otopos, Joseph.) ; 10. Damas. Cette zone ne coïncide pas avec celle qui est parfois indiquée aujourd’hui sur les cartes et fait partie de la Galilée et de la Samarie. Mais la notion évangélique de Décapole est celle d’un pays à l’est de la Galilée, situé près du lac, commençant par le sud-est et s’étendant vers les montagnes au nord. C’était différent de la Galilée (Matt. iv. 25), se trouvait principalement à l’est de la mer de Tibériade (Marc v. 20, Eusèbe et Jérôme OS2, pp. 251, 89 — « autour de Pella et de Basanitis », — Epiphanius Haer. i. 123), s’étendait aussi à l’ouest (Marc VII, 31), était compté en Syrie (Josèphe, passim, Décapole de Syrie), et était généralement après l’époque de Pompée sous la juridiction du gouverneur de Syrie. L’Encyclopaedia Britannica le décrit bien comme « situé, à l’exception d’une petite partie, sur la rive orientale du Haut-Jourdain et de la mer de Tibériade ». Le Dictionnaire de la Bible de Smith, auquel je suis redevable d’une grande partie des preuves données ci-dessus, est incohérent. La population était dans une certaine mesure grecque.

1 Eis tas homas Kaisareias tes philippou. Quel récit condensé de son séjour dans diverses « villes » !

Outre les preuves contenues dans les Actes des Apôtres, selon lesquelles Antioche, à la suite de Damas, devint une base d’effort missionnaire à peine la seconde après Jérusalem, les annales et les légendes de l’Église en Syrie ne laissent guère de doute qu’elle ne se répandit bientôt dans la région environnante. Les récits relatifs à l’Abgar roi d’Édesse, à la renommée de saint Addade ou Thaddée, comme en témoignent en particulier sa liturgie et sa « doctrine », et divers autres ouvrages apocryphes2, ne laissent aucun doute sur l’extension très précoce de l’Église dans toute la Syrie. Tant que l’araméen était le principal véhicule d’instruction, les chrétiens syriens dépendaient très probablement de leurs voisins de Palestine pour l’enseignement oral et écrit. Mais lorsqu’il s’agit de — probablement à l’époque de l’investissement de Jérusalem par Vespasien et Titus et du déplacement temporaire du centre de l’Église à Pella — grâce aux soins de saint Matthieu et des autres évangélistes, l’Évangile a été écrit en grec, une traduction régulière a été nécessaire et sans doute a été faite.

2 Voir les anciens documents syriaques relatifs au premier établissement du christianisme à Édesse et dans les pays voisins, etc., édités par W. Cureton, D.D., avec une préface de feu le Dr Wright, 1864.

Jusqu’à présent, les deux écoles de critique textuelle sont d’accord. La question entre elles est de savoir si cette traduction était la Peshitta, ou si c’était le Curétonien ? Un examen des faits s’impose : ni l’une ni l’autre école n’a le pouvoir de prendre des décrets.

Les arguments en faveur du Curétonien comme étant la forme la plus ancienne du Nouveau Testament syriaque, et de la formation de la Peshitta dans son état actuel à partir de celui-ci, ne peuvent être déclarés solides par quiconque est habitué à peser la dispute. Sans doute, cette faiblesse ou cette instabilité peut, avec vérité, être attribuée à la nature de l’affaire, qui ne donnera pas une meilleure récolte, même à l’ingéniosité critique de nos adversaires. Ne peut-on pas dire avec vérité que c’est le symptôme d’une cause faible ?

Ces arguments portent principalement sur le caractère interne des deux textes. Il est affirmé1 (1) que le Curétonien était plus ancien que la Peshitta qui a été amené par la suite à se rapprocher du Grec. A cela, nous pouvons répondre que la vérité de ce moyen dépend de la nature de la révision ainsi réclamée2. Le Dr Hort était parfaitement logique lorsqu’il suggérait, ou plutôt affirmait dogmatiquement, qu’une révision aussi radicale que celle qui était nécessaire pour transformer le Curétonien en Peshitta avait été faite au troisième siècle à Édesse ou à Nisibe. La difficulté résidait dans le fait qu’il fabriquait l’histoire pour qu’elle corresponde à son objectif, au lieu de la suivre. Le fait est que la différence interne entre le texte du Curétonien et celui de la Peshitta est si grande, que le premier n’a pu surgir qu’à des époques très étranges, comme les plus anciennes, où l’inexactitude et la mollesse, l’infidélité et la perversité, auraient pu répondre de quoi que ce soit. En fait, le Curétonien doit avoir été une falsification de la Peshitta, ou bien il doit s’agir en partie d’une traduction indépendante aidée par d’autres sources : d’après le caractère du texte, il n’a pas pu lui donner naissance 1.

1 Préface de Cureton à ' An Antient Recension, &c.*

2 Philip E. Pusey a soutenu qu’il y avait eu une révision de la Peshitta au VIIIe siècle, mais qu’elle se limitait à des particularités grammaticales. D’une manière générale, cela ne serait pas impossible, car l’art de copier était déjà perfectionné à cette époque.

1 Voir l’annexe VI.

De même, lorsque (2) Cureton insiste sur « certaines particularités de l’original Hébreu qui se trouvent dans ce texte, mais pas dans le grec, il n’a pas trouvé d’autres à le suivre, et (3) l'accord supposé avec l'Évangile apocryphe selon les Hébreux, en ce qui concerne les résultats à en déduire, est d'une nature tout aussi glissante. Il vaudra mieux donner son dernier argument dans ses propres mots: "C’est la preuve interne fournie par le fait qu’en comparant ce texte avec le grec de saint Matthieu et les passages parallèles de saint Marc et de saint Luc, on trouve qu’ils présentent les mêmes phénomènes que nous nous attendrions , a priori, à découvrir certainement, si nous avions le témoignage le plus clair et le plus irréfutable qu’ils sont tous en réalité des traductions d’un original araméen tel que celui-ci." Il semble ici essayer d’établir sa position selon laquelle le curétonien était au moins basé sur l’original Hébreu de saint Matthieu, auquel il n’a pas réussi à amener d’érudits.

Le lecteur verra que nous n’avons pas besoin de nous attarder sur ces arguments. Lorsqu’elles sont interprétées de la manière la plus favorable, elles ne nous conduisent qu’à un très court chemin vers le détrônement de la grande Peshitta, et l’installation du petit Curétonien sur le siège du jugement. Mais il y a plus dans ce que d’autres chercheurs ont avancé. Il y a des ressemblances entre le Curétonien, certains textes de l’ancien latin, le Codex Bezae et peut-être le Diatessaron de Tatien, ce qui nous amène à attribuer une origine précoce à de nombreuses lectures particulières de ce manuscrit. Cependant il n’y a aucune raison, mais tout le contraire, de supposer que la Peshitta et le Curétonien étaient apparentés les uns aux autres par la descendance en ligne. L’âge de l’un n’a rien à voir avec l’âge de l’autre. La théorie de la Peshitta dérivée du Curétonien par un processus de révision comme celui de Jérôme constituant une Vulgate repose sur un faux parallèle35. Il y a, ou il y avait, des multitudes de textes de la Vieille Latine qui, dans leur confusion, appelaient quelque recension : nous n’en connaissons que deux en syriaque qui aient pu entrer en considération. De ceux-ci, le Curétonien n’est qu’un fragment : et le Codex Lewisianus, bien qu’il renferme la plus grande partie des quatre Évangiles, compte cependant tant d’omissions dans des parties importantes, a été si résolument mutilé, et surtout est si complètement hérétique36, qu’il doit être entièrement rejeté du cercle des textes plus purs des Évangiles. On peut imaginer la déception causée aux partisans du Curétonien, par l’échec du nouveau manuscrit qu’ils avaient attendu avec d’ardents espoirs pour satisfaire l’attente. Noscitur a sociis : le Curétonien est reconnu par tous comme étant étroitement lié à lui. et doit participer à l’ignominie de son compagnon, au moins au point d’être exclu des ancêtres d’un texte aussi proche du texte traditionnel que la Peshitta a dû l’être 37.

35 Cette position est démontrée en détail dans un article de la Church Quarterly Review d’avril 1895, sur « Le texte des Évangiles syriaques », pp. 123-125.

36 The Text of the Syriac Gospels, pp. 113-4 : aussi Church Times, 11 janvier 1895. Cette position est établie dans les deux endroits.

37 Pourtant, certaines personnes semblent penser que plus un texte est mauvais, plus il y a de raisons de supposer qu’il était proche de l’original autographe. En vérité, c’est l’évolution qui se déchaîne.

Mais quelle est la position qu’a occupée la Peshitta jusqu’au milieu de ce siècle ? Quelles sont les preuves des faits sur lesquelles nous devons nous prononcer sur sa prétention ?

Jusqu’à l’époque de Cureton, elle a été considérée comme la version syriaque, adoptée à l’époque où la traduction du Nouveau Testament a été faite dans cette langue, qui devait être soit au début du deuxième siècle, soit à la fin du premier. — adopté aussi dans l’Orient immuable, et jamais déchu de sa fière position. On peut la faire remonter par des faits historiques ou par des documents réels jusqu’au début de l’âge d’or de la littérature syriaque au Ve siècle, lorsqu’elle se trouve ferme dans son emprise, et elle est loin d’être abandonnée par des témoignages suffisants pour la faire remonter dans les premiers âges de l’Église.

De nos jours, on trouve la Peshitta en usage chez les nestoriens qui l’ont toujours observé,38 chez les monophysites dans les plaines de Syrie, chez les chrétiens de Saint-Thomas dans le Malabar, et chez les maronites sur les terrasses montagneuses du Liban 39. Parmi ceux-ci, les Maronites nous ramènent au début du VIIIe siècle, lorsque, en tant que monothélites, ils se séparèrent de l’Église d’Orient ; les monophysites jusqu’au milieu du Ve siècle ; les nestoriens à une date antérieure au même siècle. Aussi hostiles que fussent ces deux derniers l’un envers l’autre, ils ne se seraient pas mis d’accord pour lire la même version du Nouveau Testament si cela n’avait pas été bien établi à l’époque de leur séparation. Elle n’aurait pas non plus été aussi solidement établie, si elle n’avait pas été reçue dans le pays pendant une longue série d’années.

38 Encyclopaedia Britannica, 9e éd., « Syriac Literature », par le Dr W. Wright, maintenant publié séparément sous le même titre.

39 Dr. Scrivener, Introduction (4e édition), II. 7.

Mais la même conclusion est tirée de la preuve indubitable fournie par les manuscrits de la version de Peshitta qui existent, datant du Ve siècle environ. M. Gwilliam, dans le troisième volume des Studia Biblica et Ecclesiastica40, mentionne deux manuscrits datant d’environ 450 apr. J.-C., outre quatre du Ve ou VIe siècle, l’un de ces derniers, et trois qui portent aussi des dates réelles du sixième. Ceux-ci, à l’exception d’un au Vatican et d’un appartenant au comte de Crawford, proviennent du seul British Museum1. De sorte que, d’après les preuves manuscrites, les trésors d’un peu plus d’une bibliothèque dans le monde présentent un véritable apparatus criticus (appareil critique) pour la Peshitta, tandis que le Curétonien ne peut se vanter que d’un seul manuscrit, et cela en fragments, bien que du Ve siècle. Et il s'ensuit aussi de cette déclaration, qu'alors que seulement sept onciales de toute taille peuvent être produites de toutes les parties du monde du texte grec du Nouveau Testament avant la fin du sixième siècle, pas moins de onze ou plutôt douze de la Peshitta peuvent être produites déjà avant la même date. Sans doute, le texte grec peut certainement se vanter d’en avoir deux, peut-être trois, du IVe siècle ; mais le fait ne peut qu’être considéré comme très remarquable, car il prouve, par rapport à l’original grec universel, combien la version locale de la Peshitta a été établie dans le siècle où commence la littérature historique indigène de la Syrie2.

40 Voir aussi l’édition de Miller de l’Introduction de Scrivener (4e), II. 12.

1 Un autre manuscrit très ancien des Évangiles de la Peshitta est le Cod. Philipp. 1388, à la Bibliothèque royale de Berlin (dans Miller’s Scrivener, le nom est orthographié Phillipps). Le Dr Sachau l’attribue au Ve ou au début du VIe siècle, ce qui le rend plus ancien que le Tetraevangelicum du Vatican, n° 3, dans Miller’s Scrivener, II. 12. On trouvera une description complète dans le Catalogue of the Syr. MSS. de Sachau, conservé à la Bibliothèque de Berlin.

La seconde a été collationnée par les docteurs Guidi et Ugolini, la troisième, à Saint-Jean, par le docteur Sachau. Les lectures de la deuxième et de la troisième sont en la possession de M. Gwilliam, qui m’informe que toutes les trois soutiennent le texte de la Peshitta, et sont exemptes de toute trace d’un texte antérieur à la Peshitta, tel que, d’après le Dr Hort et M. Burkitt, les manuscrits Curétonien et de Lewis contiennent. Ainsi, chaque nouvelle preuve tend toujours à établir le texte de la version Peshitta plus solidement dans la position qu’il a toujours occupée jusqu’à ces dernières années.

Ce qui est intéressant dans tous les manuscrits mentionnés ci-dessus, c’est l’uniformité de leur témoignage par rapport au texte de la Peshitta. Prenons, par exemple, le témoignage du n° 10 dans Miller’s Scrivener, II. 13, n° 3, dans Miller’s Scrivener, II. 12, et Cod. Philipp. 1388. Le premier a été collationné par P. E. Pusey, et les résultats sont publiés dans Studia Biblica, vol. i, A fifth century MS.

2 Article du Dr W. Wright dans l’Encyclopaedia Britannica. Le Dr Hort ne pouvait pas être conscient de ce fait lorsqu’il parlait de « l’extinction presque totale des manuscrits syriaques anciens » : ou bien il déplorait la disparition de ce qui n’avait jamais paru.

La position dominante ainsi occupée nous ramène à peu près loin. Les changements sont difficiles à introduire dans « l’Orient immuable ». En conséquence, l’utilisation de la Peshitta est attestée au IVe siècle par Éphrem Syrus et Aphraate. Éphrem ' a utilisé dans l’essentiel le texte de la Peshitta' — c’est la conclusion à laquelle tire M. F. H. Woods dans le troisième volume des Studia Biblica 1. Et autant que je puis en juger par une comparaison des lectures, 2 Aphraates témoigne du Texte traditionnel, avec lequel la Peshitta est principalement d’accord, vingt-quatre fois contre quatre. La Peshitta compte donc comme ses partisans les deux premiers des Pères syriens.

1 à la p. 107.

2 Voir Patrologia Syriaca, Graffin, P. I. vol. ii. Paris, 1895.

Mais le cours de l’examen de tous les Pères primitifs, tel qu’il a été exposé dans la dernière section de cet ouvrage, suggère aussi une autre confirmation, plus ancienne, de la position prise ici. Il est bien connu que la Peshitta est principalement en accord avec le Texte Traditionnel. Ce qui prouve donc l’un, prouve virtuellement l’autre. Si, dans ce dernier cas, le texte est dominant, il doit l’être aussi dans le premier. Si, comme l’admet le Dr Hort, le texte traditionnel a prévalu à Antioche à partir du milieu du quatrième siècle, n’est-il pas plus probable qu’il ait été la continuation du texte depuis les temps les plus reculés, que qu’un changement ait été fait sans qu’il y ait eu de trace dans l’histoire, et cela dans une partie du monde qui a toujours été étrangère au changement ? Mais outre les traces générales du texte traditionnel laissées dans les écrits patristiques dans d’autres régions de l’Église, nous ne manquons pas de preuves spéciales dans les parties concernant la Syrie. Bien que les preuves soient légères, elles se produisent à une époque qui, à d’autres égards, était presque « une terre stérile et aride où il n’y a pas d’eau ». Méthode, évêque de Tyr au début du IVe siècle, Archélaüs, évêque en Mésopotamie dans la seconde moitié du IIIe siècle, le synode d’Antiochène en 265 apr. J.-C., à une plus grande distance Grégoire de Thaumaturge de Néocésarée dans le Pont, qui florissait vers 243 et passa quelque temps à Césarée en Palestine, se trouvent avoir utilisé principalement des manuscrits traditionnels en grec, et, par conséquent, témoin de l’utilisation du texte fille en syriaque. Parmi ceux qui employaient des textes différents dans des proportions presque égales, il y avait Origène, qui passa ses dernières années à Césarée, et Justin, qui sortit du site de Sychar. Il n’y a pas non plus de raison, quoi qu’on ait dit, de rejeter la référence faite par Méliton de Sardes vers l’an 170 de notre ère dans les mots o Suros (grec). À tout le moins, la Peshitta s’inscrit plus naturellement dans le témoignage plus large porté par les citations des Pères, que ne le ferait un texte d’un caractère tel que celui que nous trouvons dans le Codex de Cureton ou de Lewis.

Mais, en vérité, n’est-il pas surprenant que le petit curétonien, avec son unique manuscrit fragmentaire et, dans le meilleur des cas, sa courte histoire, même avec un allié aussi déshonorant que le Codex Lewis, tente des conclusions avec ce que nous pouvons appeler à juste titre le colossal Peshitta ? Comment est-il possible qu’un ou deux si petits ruisseaux remplissent un si grand canal ?

Mais il y a une autre solution à la difficulté qui a été préconisée par les partisans du Curétonien dans certains milieux depuis la découverte faite par Mme Lewis. On prétend qu’il y a un texte syriaque original qui se trouve à la fin du Curétonien et du Codex Lewisianus, et que ce texte possède aussi le témoignage du Diatessaron de Tatien : — que ces manuscrits eux-mêmes sont postérieurs, mais que le texte dont ils donnent des spécimens semblables, mais indépendants, est l’ancien syriaque, — la première version faite à partir des Évangiles dans les premiers âges de l’Église.

La preuve présentée à l’appui de cette position est de nature spéculative et vague et, de plus, elle n’est pas toujours présentée avec exactitude. Ce n’est pas le simple fait qu’il n’y ait pas de lecture purement « antiochène » [c’est-à-dire traditionnelle] dans le Palimpseste du Sinaï1 ? Il n'est pas vrai que « dans le Diatessaron, Joseph et Marie ne sont jamais mentionnés comme mari et femme », parce que dans saint Matt. i. 19 Joseph est expressément appelé « son mari », et au verset 24, il est dit que Joseph « prit avec lui Marie sa femme ». Il convient d’observer qu’outre une ressemblance entre les trois documents en question, il y a beaucoup de divergences. L’hérésie cérinthienne, qui est beaucoup plus répandue dans le Codex Lewis que ses adhérents ne veulent bien le reconnaître, est absente des deux autres. Les interpolations du Curétonien ne sont pas adoptées par les autres membres du trio. Le Diatessaron, pour autant que nous puissions en juger, — car nous n’en possédons pas d’exemplaire, ni en grec, ni en syriaque, mais nous sommes obligés de nous fier à deux versions arabes éditées récemment par Agostino Ciasca, à une traduction latine d’un commentaire d’Éphrem Syrus, et à des citations faites par Aphraate ou Jacobus Nisibenus — , diffère très largement de l’un ou de l’autre. Qu’il y ait quelque ressemblance entre les trois, nous l’admettons, et que les deux Codex soient plus ou moins composés de lectures très anciennes, que nous tenons pour corrompues, nous ne le nions pas. Ce que nous affirmons, c’est qu’il n’a jamais encore été prouvé qu’un texte régulier en syriaque puisse être construit à partir de ces documents qui passeraient pour le texte authentique des Évangiles ; et que, surtout à la lumière du caractère étrangement hérétique de l’un des principaux associés, un tel texte, s’il a été composé, ne peut selon aucune probabilité avoir formé une étape dans la transmission du texte pur de la version originale en syriaque aux pages de la Peshitta. Si la corruption existait dans les premiers âges, la pureté existait aussi. La Parole de Dieu n’aurait pas pu être traînée seulement dans la boue.

1 Voir dans saint Matthieu, seul (parmi beaucoup d’exemples) v. 2 2 (la traduction de eike (grec)), ix. 13 (de eis metanoian (grec)), xi. 23 (« que l’art a élevé »), xx. 16 (de Polloi Gar eisi kletoi, Oligoi de Eklektoi (Grec)), XXVI. 42 (Ποτήριον), 28 (Kaines (Grec)) ; outre saint Luc ii. 14 (eudokia (grec)), xxiii. 45 (eskotisthe), Jean iii. 13 (bien que « du ciel »), xxi. 25 (le verset).

Nous sommes donc amenés à nous fier aux principaux faits historiques de l’affaire. Ce que nous savons sans aucun doute, c’est ceci : — Vers l’an 170 apr. J.-C., Tatien, qui avait séjourné quelque temps à Rome, rédigea son Diatessaron, qu’on trouve dans la première moitié du IIIe siècle avoir été lu dans le service divin à Édesse 1. Ce travail était courant dans certaines parties de la Syrie à l’époque d’Eusèbe 2, à laquelle s’ajoutent quelques preuves par Épiphane3. Rabbula, évêque d’Édesse, de 412 à 435 apr. J.-C., ordonna aux prêtres et aux diacres de son diocèse de fournir des copies des évangiles distincts ou de Měpharrěshe. Théodoret, évêque de Cyrrhus près de l’Euphrate 5, écrit en 453 après J.-C., qu’il avait sorti environ deux cents exemplaires du Diatessaron de Tatien de ses églises, et qu’il avait mis à leur place les Évangiles des quatre évangélistes. Ces récits sont confirmés par le témoignage de nombreux écrivains postérieurs, dont les paroles, ainsi que celles auxquelles il vient d’être fait allusion, peuvent être lues dans le livre de M. Hamlyn Hill sur le Diatessaron 6. Il faut ajouter que dans le Curétonien, nous trouvons l’Évangile de Měpharrěsha de Matthieu7, et que la version de Lewis est appelée « L’Évangile des quatre livres de Měpharrěshe » ; et qu’ils ont été écrits au Ve siècle.

1 Doctrine d’Addaï, xxxv. 15-17. 2 H. E. iv. Chapitre 29.

3 Haer. xlvi. 1. 4 Canons. 5 Haer. i. 20.

6 La première vie du Christ, Appendice VIII.

7 Le manuscrit est mutilé au début des trois autres évangiles.

Tels sont les faits principaux : quel en est le corollaire évident ? Il est certain que ces deux codex, qui ont été écrits à l’époque même où le Diatessaron de Tatien a été chassé des Églises syriennes, ont été écrits exprès, et peut-être parmi beaucoup d’autres manuscrits faits à la même époque, pour en suppléer à la place — des copies du Měpharrěshe, c’est-à-dire des Évangiles distincts ou séparés8, pour remplacer le Měhallěte ou Évangile Frelaté. Lorsque l’on constate que les douilles ont été préparées et marquées, et que les piliers sont montés et étiquetés, que pouvons-nous faire d’autre que de glisser les piliers dans leurs propres douilles ? Ce ne furent pas des tentatives très réussies, comme on aurait pu s’y attendre, puisque la Peshitta, ou dans certains endroits chez les Jacobites les Philoxéniens ou les Harkleiens, les supplantèrent entièrement dans l’usage futur, et ils restèrent cachés pendant des siècles jusqu’à ce qu’une enquête minutieuse les ait déterrés et que l’ingéniosité des critiques les ait investis d’une importance qui n’était pas la leur.

8 Il semble presque, sinon tout à fait, certain que c’est là le vrai sens. Thésaurus Syriacus de Payne Smith, coll. 3303-4.

1 Le Codex Lewis a été en partie détruit, car il ne valait pas la peine d’être conservé, tandis que les feuilles qui ont échappé à ce sort ont été utilisées pour d’autres écrits. Peut-être d’autres ont-ils été traités de la même manière, ce qui aiderait à expliquer le fait mentionné dans la note 2, p. 129.

Quelle était l’origine de la masse de lectures flottantes, dont certaines ont été transférées dans le texte de ces deux Codex, sera examinée dans la section suivante. Les étudiants doivent être mis en garde contre l’inférence que le Diatessaron a été lu en service dans toute la Syrie. Il n’y a aucune preuve justifiant une telle conclusion. La mention d’Édesse et de Cyrrhus indique le pays proche du haut Euphrate ; et l’expression de Théodoret, se rapportant au Diatessaron utilisé « dans les églises de nos régions », semble faire allusion à une région circonscrite. Pour autant que nous le sachions, on laissait beaucoup de place à l’usage prédominant de la Peshitta, et l’on ne peut invoquer aucune raison à cet égard pour contrebalancer la force des arguments donnés dans cette section en faveur de l’existence dès le début de cette grande version.

Pourtant, certains critiques s’efforcent de représenter que la Peshitta a été mis en évidence pour la première fois lors de la substitution du Diatessaron, bien qu’il ne se trouve jamais sous le titre spécial de Měpharrěsha. Qu’est-ce que c’est, sinon ignorer les poteaux de l’histoire au profit d’une théorie de prédilection ?

L’ANTIQUITÉ DU TEXTE TRADITIONNEL.

III. TÉMOIN DU TEXTE OCCIDENTAL OU SYRIO-BAS-LATIN.

Il y a des problèmes dans ce qu’on appelle habituellement le texte occidental du Nouveau Testament, qui n’ont pas encore, comme je le crois, reçu un traitement satisfaisant. Les critiques, y compris même le Dr Scrivener1, ont trop facilement accepté la conclusion de Wiseman 42 43, que les nombreux textes latins proviennent tous d’un seul radical, en fait qu’il n’y avait à l’origine qu’une seule version de la Vieille Latine (Italique), et non plusieurs.

42 Introduction simple, II. 43 et 44.

43 Essais sur divers sujets, i. Deux lettres sur quelques parties de la controverse concernant 1 Jean v. 7, pp. 23, etc. Les arguments sont plus ingénieux que puissants. L’Afrique, par exemple, n’avait pas le monopole du bas-latin.

Que ce soit là à première vue la conclusion qui s’impose à l’esprit de l’enquêteur, je l’admets volontiers. Les mots et les phrases, la distribution générale et le débit des phrases, sont si semblables dans ces textes, qu’il semble d’emblée extrêmement difficile de résister à l’inférence qu’ils sont tous partis de la même traduction, et que les différences entre eux proviennent de l’effet continu de circonstances diverses et particulières sur eux et d’une longue série de copies. Mais l’examen révèlera, en faisant mieux connaissance, certains traits obstinés qui ne nous permettront pas de nous laisser guider par les premières apparences. Et avant de les examiner, nous pouvons noter qu’il y a quelques considérations d’un caractère général qui atténuent ce phénomène.

En supposant que les textes de la Vieille Latine aient eu une origine multiforme, ils ont dû graviter vers une plus grande uniformité d’expression : les rapports entre chrétiens qui ont utilisé des traductions différentes d’un même original ont dû, sur des points sans importance au moins, les conduire à un plus grand accord. En outre, l’identité de l’original vénéré dans tous les cas, sauf là où des lectures différentes s’étaient glissées dans le grec, a dû produire une ressemblance constante les unes avec les autres, dans toutes les traductions faites dans la même langue et destinées à être fidèles. Si, d’autre part, il y a eu de nombreuses versions, il est clair que dans celles qui sont descendues jusqu’à nous, il a dû y avoir une survivance du plus apte.

Mais il est maintenant nécessaire d’examiner de près les preuves, car les réponses à tous les problèmes doivent dépendre de cela, et de rien d’autre que de cela.

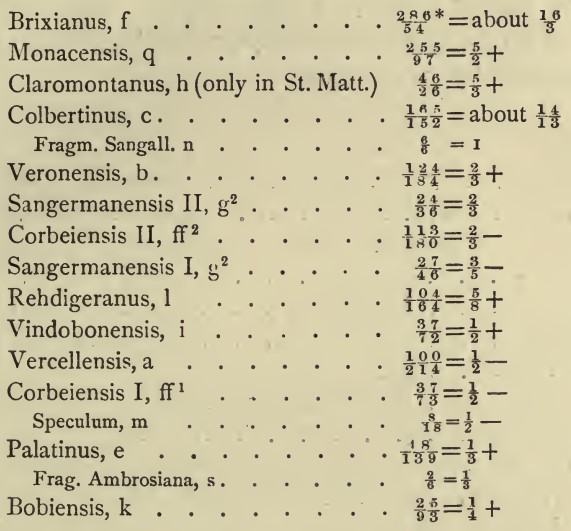

Le premier point qui nous frappe, c’est qu’il y a à cet égard une différence générique entre les autres versions et la Vieille Latine. Les premiers sont dans chaque cas un, sans soupçon d’origine diverse. Gothique, Bohaïrique, Sahidique, Arménien (à travers l’œuvre conjointe de Sahak et Mesrop et Eznik et d’autres), Éthiopien, Slave : — chacun est une version et provient d’une source générale sans doute ni question. Les codex peuvent différer : c’est simplement dans la gamme de l’exactitude transcriptionnelle, et n’a rien à voir avec la création de la Version. Mais il n’y a pas de version prééminente dans le domaine de la Vieille Latine. Divers textes rivalisent suffisamment de différences pour soulever la question. Sur des lectures contestées, ils rendent généralement des verdicts discordants. Et cette discorde se trouve, non pas comme dans les Codex grecs où les manuscrits témoignants se divisent généralement en deux corps hostiles, mais dans une divergence plus grande et plus irrégulière. Leur caractère varié peut être vu dans le tableau suivant, y compris les textes employés par Tischendorf, qui a été construit à partir des notes de ce savant sur la base des principaux passages en litige, tels qu’ils sont révélés dans le texte de la version révisée tout au long des Évangiles, la norme étant le Textus Receptus :

* Le numérateur dans ces fractions indique le nombre de fois dans les Évangiles où le texte du manuscrit en question s’accorde dans les passages choisis avec le Textus Receptus : le dénominateur, lorsqu’il témoigne du texte néologien.

En jetant un coup d’œil impartial sur ce tableau, le lecteur remarquera certainement que ces manuscrits se distinguent les uns des autres par des intervalles d’un caractère assez semblable. Ils ne tombent pas facilement dans les classes : de sorte que si l’on adopte la division en trois parties du Dr Hort, il faut l’employer comme ne signifiant pas grand-chose. Les apparences s’opposent à ce que tout soit issu de l’extrême gauche ou de l’extrême droite. Et il faut se garder de certains modes de pensée courants, comme par exemple lorsqu’un érudit a récemment posé comme un axiome que tous les critiques admettraient que k pourrait être considéré comme le représentant des textes de la Vieille Latine, ce qui serait à peu près aussi vrai que si l’on disait aujourd’hui que M. Labouchere représente en opinion les membres de la chambre des communes.

La nature sporadique de ces textes peut être encore exposée, si nous prenons les trente passages qui nous ont aidés dans la deuxième section de ce chapitre. L’attestation fournie par les manuscrits de la Vieille Latine aidera encore plus à l’exposition de leur caractère.

On remarquera que dans l’ensemble de ces trente passages, les manuscrits de la Vieille Latine témoignent des deux côtés et d’une manière sporadique, sauf dans trois du côté traditionnel et six du côté néologien, ce qui fait neuf en tout contre vingt et un. À cet égard, elles contrastent de façon frappante avec toutes les versions dans d’autres langues, car elles présentent dans leur témoignage une discordance qui est pour le moins loin de suggérer une source unique, si elle n’est pas tout à fait incompatible avec une telle supposition.

Encore une fois, la variété des synonymes trouvés dans ces textes est si grande qu’ils n’ont pu provenir que de la variété de l’origine. Les copistes n’insèrent pas ad libitum different modes d’expression. Par exemple, M. White a fait remarquer que epitiman (grec) se traduit « de pas moins de onze manières différentes », ou qu’il ajoute arguere, en douze, c’est-à-dire par

admonere emendare minari praecipere

comminari imperare obsecrare prohibere

corripere1 Increpare objurgare arguere (R).

1 Une fois en k par comperire probablement un glissement pour corripere. Textes de la Vieille Latine, III. pp. xxiv-xxv.

Il est vrai que certains d’entre eux se trouvent sur le même manuscrit, mais la variété de l’expression dans les passages parallèles ne s’accorde guère avec la descendance d’un seul prototype. Les manuscrits grecs diffèrent par leurs lectures, mais pas de la même manière. De même, doxazo (grec), qui se produit, comme il nous le dit, trente-sept fois dans les Évangiles, est rendu par clarifico, glorifico, honorem accipio, honorifico, honoro, magnifico, certains passages présentant quatre variantes. Encore une fois, il est impossible de comprendre comment owoyfi dans l’expression sunoche ethnon (grec) (S. Luc xxi. 25) a pu être traduit par compressio (Vercellensis, a), occursus (Brixianus, f), pressura (autres), conflictio (Bezae, d), s’ils avaient une descendance commune. Il s’agit évidemment d’efforts déployés par des traducteurs indépendants pour exprimer le sens d’un mot difficile. Lorsque nous rencontrons possidebo et haereditabo pour κληρονομήσω (S. Luc x. 25) lumen et lux pour phos (grec) (St. Jean i. 9), ante galli cantum et antequam gallus cantet for prin alektora phonesai (grec) (S. Matt. XXVI. 34)> locum et praedium et in agro for χωρίον (xxvi. 35), transfer a me calicem istum et transeat a me calix iste pour pareltheto ap emon to poterion touto (grec) (xxvi. 39) ; — quand on tombe sur vox venit de caelis, vox facta est de caelis, vox de caelo facta est, vox de caelis, etc. ; ou qui mihi bene complacuisti, charissimus in te complacui, dilectus in quo bene placuit mihi, dilectus in te bene sensi (Saint Marc i. 11), ou adsumpsit (autem . . . . duodecim}, adsumens, convocatis (S. Luc, XVIII, 31), il est clair que ces exemples et les exemples du même genre qui se trouvent partout dans les textes latins anciens doivent être considérés comme des empreintes digitales pointant dans de nombreuses directions. Diverses lectures dans les codex grecs présentent, non pas un parallèle, mais un contraste marqué. Une telle profusion de synonymes ne peut pas être produite à partir d’eux.

Les arguments que les textes de la Vieille Latine fournissent intérieurement sur eux-mêmes sont confirmés exactement par les témoignages directs de saint Augustin et de saint Jérôme. Les paroles bien connues de ces deux grands hommes qui doivent être considérés comme des déposants compétents quant à ce qu’ils trouvaient autour d’eux, même s’ils pouvaient se tromper sur les événements des âges précédents, prouvent (1) qu’il existait alors un très grand nombre de textes, (2) qu’ils différaient beaucoup les uns des autres, (3) qu’aucun n’avait d’autorité spéciale, et (4) que les traducteurs travaillaient sur leurs propres lignes indépendantes 1. Mais il y a la plus forte raison d’inférer qu’Angustin avait raison lorsqu’il disait que « dans les premiers temps de la foi, chaque fois qu’un codex grec tombait entre les mains de quelqu’un qui pensait avoir une légère familiarité (aliquantulum facultatis) avec le grec et le latin, il était assez audacieux pour essayer d’en faire une traduction ».' Car qu’est-ce qui aurait pu arriver d’autre que ce que saint Augustin dit avoir réellement eu lieu ? La valeur et l’influence extraordinaires des livres sacrés du Nouveau Testament sont devenues évidentes peu de temps après leur publication. Ils étaient des forces très puissantes pour convertir les incroyants : ils influençaient la vie et informaient l’esprit des chrétiens : ils étaient lus dans les services de l’Église. Mais des exemplaires en grand nombre, s’il y en avait, ne pouvaient pas être commandés à Antioche, à Éphèse, à Rome ou à Alexandrie. Et au début, sans doute, il n’y avait pas de traductions en latin. Le christianisme s’est développé presque de lui-même sous l’action aveugle du Saint-Esprit : il n’y avait aucun moyen administratif de pourvoir. Mais l’Empire romain était dans une large mesure bilingue. Beaucoup d’hommes d’origine latine connaissaient plus ou moins le grec. L’armée qui a fourni tant de convertis a dû compter dans ses rangs, soit comme officiers, soit comme simples soldats, un grand nombre de savants grecs accomplis. Tous les évangélistes et les enseignants devaient expliquer les nouveaux livres à ceux qui ne comprenaient pas le grec. Il n’y avait pas beaucoup de temps pour passer de l’enseignement oral à l’enseignement écrit, de la réponse aux questions et de l’exposé à la traduction régulière de fragments ou de livres, puis dans tout le Nouveau Testament. L’énergie irrésistible de la foi chrétienne a dû exiger de tels offices de la part des membres latins de l’Église, et a dû produire des centaines de versions, fragmentaires et complètes. Étant donné que les deux langues se côtoient, sous l’insistance de la nécessité d’apprendre et de l’empressement à s’abreuver des Paroles de Vie, les informations données par saint Augustin ont dû être amplement vérifiées. Et la seule chose étonnante, c’est que les érudits n’aient pas prêté plus d’attention au témoignage de ce Père éminent, et qu’ils n’aient pas vu à quel point il était naturel et vrai.

1 « Tot sunt paene (exemplaria), quot codex », Jérôme, Epistola ad Damascum. Latinorum interpretum infinita varietas, interpretum numerositas, nullo modo numerari possunt, De Doctrina Christiana, ii. Chapitre 16 et 21.

2 De Doctr. Le Christ, ii. 16.

Il est instructif de retracer comment l’erreur s’est produite. Elle provenait principalement, si je ne me trompe, de deux lettres ingénieuses du cardinal Wiseman, alors jeune homme, et de la familiarité qu’ils montraient avec la littérature africaine primitive. Lachmann, Tischendorf, Davidson, Tregelles, Scrivener, Westcott et Hort le suivirent. Pourtant, une erreur se trouve à la racine de l’argument de Wiseman que, si la chose avait paru maintenant, les érudits ne l’auraient pas laissée passer sans être contestée et corrigée.

Parce que le texte de Bobbian s’accordait pour l’essentiel avec les textes de Tertullien, de Cyprien, d’Arnobe et de Primase, Wiseman a supposé que non seulement ce texte, mais aussi les formes dialectiques qu’il impliquait, étaient propres à l’Afrique et y ont pris naissance. Mais comme l’a fait remarquer1 M. White, « c’est parce que, pendant cette période, nous dépendons presque exclusivement de l’Afrique pour notre littérature latine. » De plus, comme le savent tous les latinistes accomplis qui connaissent l’histoire de la langue, le bas-latin a pris naissance en Italie, lorsque les dialectes provinciaux de cette péninsule ont pris de l’importance au début de la décadence de la race latine pure, qui s’est produite par les guerres civiles et étrangères et les proscriptions sanglantes, et par la chute conséquente de la prédominance de la langue latine pure dans la littérature. Il est vrai que le latin pur et le bas-latin continuèrent longtemps côte à côte, le premier dans la meilleure littérature, et le second dans un volume toujours croissant. Ce qui est le plus approprié à la question, c’est que les colons romains de France, d’Espagne, de Portugal, de Provence et de Valachie se composaient principalement de sang italien qui n’était pas du latin pur, comme on le voit surtout chez les soldats vétérans qui recevaient de temps en temps des concessions de terre de leurs empereurs ou de leurs généraux. Les six langues romanes descendent principalement des dialectes provinciaux de la péninsule italienne. Il serait contraire à l’action des forces de l’histoire qu’un tel et si fort changement de langue se fût opéré dans une province éloignée, où les habitants parlaient pour la plupart une autre langue. Il est au plus haut degré improbable qu’une nouvelle forme de latin se soit développée en Afrique, qu’elle se soit répandue de là à travers la Méditerranée et qu’elle ait porté ses formes de langue dans des parties du vaste empire romain avec lesquelles le pays de sa naissance n’avait aucune communication naturelle. Le bas-latin a été le premier produit des races naturelles dans le nord et le centre de l’Italie, et de là suivi par des canaux bien connus en Afrique, en Gaule et ailleurs1. Nous trouverons dans ces vérités beaucoup de lumière, à moins que je ne sois trompé, pour dissiper nos ténèbres sur le texte occidental.

1 Scrivener’s Plain Introduction, IL 44, note 1.

1 Voir Diez, Grammatik der Romaniscben Sprachen, ainsi que Introduction à la grammaire des langues romanes, traduite par C. B. Cayley. Aussi Abel Hovelacque, La Science du Langage, traduction anglaise, pp. 227-9, ( La Grammaire de Frédéric Diez, publiée pour la première fois il y a une quarantaine d’années, a une fois pour toutes éliminé ces théories ibériques, celtiques et autres, qui surgissent néanmoins de temps en temps. » Ibid. p. 229. Bracket, Grammaire de la langue française, p. 3-5 ; Whitney, Le langage et l’étude du langage, p. 165, etc., etc.

La meilleure partie des lettres de Wiseman se trouve là où il prouve que saint Augustin a utilisé des manuscrits italiens appartenant à ce que le grand évêque d’Hippone appelle l’Itala, et déclare être la meilleure des versions latines. De toute évidence, l' ' Itala ' était la forme la plus élevée de la version latine — le plus élevé, c’est-à-dire par le caractère et l’élégance du latin qui y est employé, et par conséquent par la justesse de sa traduction. Nous voyons donc maintenant notre chemin. Les critiques ont toujours eu quelques difficultés à propos de la classe « européenne » du Dr Hort, bien qu’il y ait sans doute un caractère spécial dans b et ses successeurs. Il semble maintenant qu’il n’y ait pas lieu de s’embarrasser au sujet des manuscrits intermédiaires, parce qu’en ne localisant pas le texte supposé être africain, nous avons le texte bas-latin qui prévaut sur les parties les moins instruites de l’Italie, sur l’Afrique, sur la Gaule et sur d’autres lieux éloignés de Rome et de Milan et des autres centres principaux.

En commençant par l’Itala, les autres textes s’enfoncent graduellement vers le bas, jusqu’à ce que nous atteignions le plus bas de tous. Il n’y a donc pas d’obstacle à ce que l’on relie le produit le plus remarquable du texte bas-latin, le Codex Bezae, à d’autres, parce que la version latine de celui-ci appartient simplement au groupe du bas-latin.

Une autre difficulté est également supprimée. Parmi les contributions les plus intéressantes et les plus précieuses à la critique textuelle sacrée qui soient venues de la conception féconde et de l’argumentation lucide de M. Rendel Harris, il y a la preuve d’une connexion plus étroite entre le texte bas-latin, comme je dois me risquer à l’appeler, et la forme du texte syrien exposée dans la version curétonienne, qu’il a donnée dans son traitement du groupe Ferrar des manuscrits grecs. Bien sûr, le lien général entre les deux est connu depuis longtemps des érudits. La ressemblance entre le Diatessaron de Cureton et le Diatessaron de Tatien, auquel il faut maintenant ajouter le Codex Lewis, d’une part, et les Textes en vieux latin, moins parfaits, d’autre part, est un lieu commun de la Critique textuelle. Mais M. Harris a aussi montré qu’il y avait probablement une syriacisation du Codex Bezae, opinion qui a été fortement confirmée sur des points généraux par le Dr Chase, et il a en outre découvert des preuves que le texte du groupe des cursives de Ferrar a trouvé son chemin dans et hors du syriaque et a rapporté, selon l’ingénieuse suggestion de M. Harris, traces de son séjour là-bas. Le Dr Chase a très récemment jeté plus de lumière sur le sujet dans son livre intitulé « L’élément syro-latin des Évangiles1 ». Ainsi, tous ces détails montrent avec force la connexion entre l’ancien latin et le syriaque. S’il ne s’agit pas tant de l’ensemble des textes occidentaux, mais de la partie bas-latine de ceux-ci dans sa large diffusion, il n’y a aucune difficulté à comprendre comment une telle connexion s’est produite. L’Église de Rome s’éleva aussi silencieusement que les églises de Damas et d’Antioche. Comment et pourquoi ? La clé est donnée dans le seizième chapitre de l’épître de saint Paul aux Romains. Comment aurait-il pu connaître intimement tant de chrétiens romains de premier plan, s’ils n’avaient pas porté son enseignement sur la route du commerce d’Antioche à Rome ? De tels voyageurs, et ils ne se limiteraient nullement à l’époque de saint Paul, comprendraient le syriaque aussi bien que le latin. Les histoires et les livres, racontés ou écrits en araméen, ont dû parcourir toute la Syrie, racontant l’histoire palpitante de la rédemption avant que les récits autorisés ne soient donnés en grec. C’est pourquoi, dans les temps les plus reculés, des traductions ont dû être faites de l’araméen ou du syriaque vers le latin, comme plus tard du grec. Ainsi, un lien entre les Églises italienne et syrienne, ainsi qu’entre l’enseignement donné dans les deux pays, a dû être enraciné dans les fondements de leur christianisme commun, et a dû exercer une influence pendant de très nombreuses années par la suite.

1 « Syro-latin » est sans doute une traduction exacte de « Syro-Latinus » : mais comme nous ne disons pas « Syrau » mais « Syrien », ce n’est pas de l’anglais idiomatique.

Cette conception de l’interconnexion des lectures syriennes et de l’ancien latin nous conduit à ce qui a dû être d’abord l’origine principale de la corruption. « Les chefs se moquaient de lui » : « les gens du peuple l’écoutaient avec joie. » Il ne semble pas probable, je pense, que les Évangiles aient été écrits avant que saint Paul ait quitté Jérusalem pour Rome. Une littérature de haut niveau s’est développée lentement dans l’Église, et le grand apôtre missionnaire en a été le pionnier. Il est certainement impossible que les auteurs des Évangiles synoptiques aient vu les écrits des uns et des autres, parce que dans ce cas ils n’auraient pas été si différents les uns des autres 1. L’effort de saint Luc (préf.), probablement pendant l’emprisonnement de saint Paul à Césarée (Actes xxiv. 23), bien qu’il n’ait peut-être pas achevé son Évangile à ce moment-là, a très probablement stimulé saint Matthieu. C’est ainsi qu’avec le temps, les Évangiles autorisés ont été publiés, non seulement pour fournir des récits complets et reliés, mais pour devenir des éditions exactes et standard de ce qui avait été répandu jusque-là dans des récits plus ou moins courts, et avec plus ou moins d’exactitude ou d’erreur. En effet, il est clair qu’avant que les Évangiles ne soient écrits, de nombreuses formes erronées des récits qui composaient l’Évangile oral ou écrit ont dû être en vogue, et que nulle part elles n’ont plus de chances de prévaloir qu’en Syrie, où l’Église s’est enracinée si rapidement et si facilement. Mais les lectures ainsi propagées, dont beaucoup se sont retrouvées, surtout en Occident, dans la rédaction des Évangiles avant saint Chrysostome, n’auraient jamais pu entrer dans la succession pure. Çà et là, c’étaient des intrus et des usurpateurs, et, à la manière de ces prétendants, ils avaient jusqu’à un certain point l’apparence d’être issus de la souche véritable. Mais ils ont été expulsés au cours de la période qui s’est écoulée entre le IVe et le VIIIe siècle, lorsque le texte du Nouveau Testament a été progressivement purifié.

1 Ce n’est que mon opinion. Le doyen Burgon a suivi Townson en supposant que les évangélistes synoptiques voyaient parfois les livres des uns et des autres.

Cette vue est soumise aux étudiants textuels pour vérification.

Nous avons maintenant retracé le Texte Traditionnel jusqu’aux temps les plus reculés. Le témoignage des premiers Pères a établi la conclusion qu’il n’y a pas la moindre incertitude sur ce point. Le nier est vraiment une pure hypothèse. Elle repose sur le dossier des faits. Il n’y a pas non plus de raison d’hésiter à conclure que la carrière de la Peshitta remonte à la même époque. Les textes latins, comme les autres, sont de deux sortes : le texte traditionnel et les formes de corruption y trouvent leur place. De sorte que le témoignage de ces grandes Versions, syriaques et latines, s’ajoute au témoignage des Pères. Il n’y a aucune raison de douter que la chaussée du texte pur des saints Évangiles, et par conséquent du reste du Nouveau Testament, ne se soit élevée bien au-dessus des marais de chaque côté depuis que ces livres sacrés ont été écrits. Ce que peut être l’attrait de ces bourbiers périlleux, c’est difficile à comprendre. ,Et il y aura là un sentier et un chemin ' ; « les rachetés y marcheront » ; « celui qui va son chemin, et les fous, ne s’y égareront point 1. »

1 Ésaïe xxxv. 8, 9.