DE LA NAISSANCE DU CHRIST À L’INVENTION DE L’IMPRIMERIE.

CHAPITRE VII.

IXe SIÈCLE.

Charlemagne — Raban Maur — L’Harmonie d’Otfrid — Walafrid Strabon — Anselme — Texte et glose — Caténa — Commentaires — Méthode et Cyrille — Version slavonne — Alfred le Grand — Psautier anglo-saxon — Glose de Rushworth.

La fin du VIIIe siècle et le commencement du IXe siècle furent marqués par les prouesses militaires, la magnificence et la libéralité, et même par l’inconséquence du célèbre Charlemagne, empereur d’Occident et roi de France. Un monarque de l’esprit le plus vigoureux et le plus compréhensif, et le grand protecteur des savants et des savants ; mais il était si négligé dans son éducation qu’il ne savait pas écrire, et qu’il avait quarante-cinq ans lorsqu’il commença à étudier les sciences sous la direction d’Alcuin. Quoique grossièrement sensuel dans ses plaisirs, il était simple dans sa toilette, et frugal à sa table. Également enflammé par l’amour de la conquête et de la science, le Danube, la Tisse et l’Oder, à l’est, et l’Èbre et l’Océan, à l’ouest, devinrent les limites de ses vastes domaines ; et la France, l’Allemagne, la Dalmatie, l’Istrie, l’Italie, et une partie de la Pannonie et de l’Espagne, obéissaient à ses lois. Supérieur aux préjugés et au mépris de l’instruction découverts par les laïques de toutes les classes, il rassembla des hommes de science et de lettres de toutes les parties de l’Europe, et « établit des écoles dans les cathédrales et les principales abbayes, pour enseigner l’écriture, l’arithmétique, la grammaire et la musique d’église ; Ce n’étaient certainement pas des sciences très élevées, mais considérables à une époque où beaucoup d’ecclésiastiques dignes ne pouvaient souscrire aux canons des conciles dont ils siégeaient comme membres ; et lorsqu’il a été jugé qu’il était suffisant pour qu’un prêtre soit capable de lire les Évangiles et de comprendre le Notre Père ».*

*L’Europe moderne de Russel, vol. i, pt. ii, let. 9, p. 64, Svo.

Poussé par un zèle aveugle et ambitieux pour la propagation du christianisme, Charlemagne a apposé une tache indélébile sur son caractère, en essayant fréquemment d’entraîner les nations païennes qu’il avait conquises dans une profession de l’Évangile. À d’autres moments, il agissait dans un esprit plus conforme à la religion et s’efforçait de promouvoir parmi le clergé l’attention à l’instruction et aux devoirs de sa charge, et de répandre parmi les laïcs la connaissance de l’Écriture et de la morale. Dans son exhortation aux prêtres, en 804, il charge les prêtres de se familiariser avec les Écritures, d’acquérir des vues justes de la doctrine de la Trinité, de mémoriser l’ensemble des Psaumes et de l’office baptismal, d’être prêts à enseigner les autres et de remplir les devoirs de leur rang de tout leur pouvoir.♦ En 805, il confirma la pratique de la lecture publique des Écritures. « Que les leçons, dit-il, soient lues distinctement dans l’église. » + Il employa aussi Paul Warnefrid, communément appelé Paulus Diaconus , ou Paul le diacre, moine érudit, qui avait occupé des fonctions importantes sous les rois lombards, et qui était l’auteur d’une histoire de la nation lombarde, pour réformer le service ecclésiastique, et en particulier, lui ordonna de choisir dans les ouvrages des pères, des homélies, ou des discours sur les épîtres et les évangiles, dignes d’être récités par les fidèles dans les églises de Dieu. Dans cet ouvrage, Paul aurait été assisté par Alcuin.* Dans le concile de Tours, présidé par Charlemagne, en 813 apr. J.-C., il fut ordonné que chaque évêque se procurât un livre d’homélies, contenant les instructions nécessaires à son troupeau, particulièrement celles concernant la résurrection des morts, un jugement futur, la dispensation finale des récompenses et des peines éternelles. et les œuvres auxquelles la vie éternelle est promise ou refusée ; qu’il aurait soin de faire traduire en romain rustique ou teutonique (allemand), afin que le peuple comprît plus facilement les doctrines qui lui étaient enseignées. Car les Francs, alors, ou bien ont conservé le teutonique original, ou bien ont adopté le romain rustique, d’où dérive le français moderne.§ Il a également été affirmé par différents auteurs, que Charlemagne a fait traduire les Écritures elles-mêmes dans le dialecte teutonique ou vulgaire des Francs ; mais il y a quelque doute à ce sujet, car il n’en existe pas d’exemplaires aujourd’hui, et comme il ne semble pas que les écrivains contemporains aient mentionné une telle traduction. En 813, le second concile de Reims, tenu sous ses auspices, ordonna « que les évêques et les abbés eussent les pauvres et les indigents avec eux à leur table ; lisent à haute voix les saintes Écritures, et prennent leur nourriture avec actions de grâces et louanges. Il dirigea sa vigilance et sa circonspection aussi bien sur les classes inférieures que sur les classes supérieures du clergé, et examina de quelle manière leur temps et leurs facultés pourraient être employés le plus avantageusement, comme il ressort d’un édit qui ordonne que « si, après les exhortations réitérées de leur évêque à améliorer la pauvreté de leur intelligence par l’étude, qu’ils ne montrent aucune trace d’amendement, que leur ignorance ne soit pas seulement punie par la perte de leur charge, mais aussi par la perte de leur charge.qu’ils détenaient de toutes les faveurs ecclésiastiques. Il découvrit aussi une juste distinction de mérite chez les ecclésiastiques de son royaume, et une disposition à le récompenser, comme le prouve l’anecdote suivante : — Ayant appris la mort d’un évêque, il demanda quelle part de ses biens il avait léguée aux pauvres ; La réponse fut : deux livres d’argent ; sur quoi un jeune clerc s’écria : « Ce n’est qu’une bien petite provision pour un si grand voyage. » Charlemagne, enchanté de cette observation, lui dit aussitôt : « Sois son successeur, mais n’oublie jamais cette expression. »+++

♦S. S. Concilia, tom. vii, p. 1182, édit. P. Labbei.

+ Ibid., tom. VII, p. 1183.

* Card, Règne de Charlemagne, p. 107. Berington’s Lit. Hist, of the Middle Ages, p. 162.

§ S. S. Concilia, Concil. Turcm.en.1e III., t. VII, p. 1263.

Le Long, Biblioth. Sacra, tom. t. I, p. 373. Paris, 1723, fol. Usserii Hist. Dogmat. p. Ill, et Whartoni Auctarium, p. 457.

+++ Card, Règne de Charlemagne, p. 109, 116.

Pour favoriser l’instruction du peuple et la diffusion plus générale de la connaissance, des injonctions furent émises, exigeant des évêques qu’ils s’enquérissent dans leurs visites diocésaines de « savoir si les prêtres respectifs pouvaient lire les épîtres et les évangiles avec convenance, et en particulier s’ils pouvaient en expliquer le sens littéral ? » Il leur était également enjoint d’instruire leurs paroissiens dans les prières publiques de l’église, ainsi que dans le Notre Père, afin qu’ils sachent ce qu’ils demandaient à Dieu.♦♦♦ Diverses instructions ont également été données concernant le chant des psaumes et les autres parties du culte public ;et deux écoles de chant furent établies, l’une à Soissons, l’autre à Metz, d’où les professeurs de cet art furent distribués dans toutes les provinces. La connaissance du chant romain, telle qu’elle a été établie par le pape Grégoire le Grand, élevait souvent son possesseur aux plus hautes faveurs de l’Église.

♦♦♦ Une opinion ayant été très généralement et largement propagée, qu’il n’était pas permis de célébrer le service divin, ni de posséder ou de lire les Écritures dans d’autres langues que l’hébreu, le grec ou le latin, qui étaient appelées sacrées parce qu’elles étaient les trois langues dans lesquelles le titre du Sauveur était inscrit sur la croix ; le concile de Francfort, en 794, décrète : « Que personne ne doit croire qu’il ne doit prier Dieu que dans l’une des trois langues ; car Dieu pouvait être adoré dans n’importe quelle langue, et ceux qui demandaient ce qui était juste étaient entendus, quelle que fût la langue qu’ils utilisaient dans leurs demandes.

§§ Whartoni Auctarium Hist. Dogmat. Usseri., pp. 345, 459.

* Card’s Reign of Charlemagne, p. 106.

Par un capitulaire de 789, et par plusieurs ordonnances subséquentes, les évêques furent exhortés à établir deux sortes d’écoles dans leurs diocèses respectifs. La lecture et l’écriture devaient être enseignées dans celles qui avaient été établies pour la culture de l’esprit de l’enfant ; Dans les autres, qui devaient être ouvertes dans les cathédrales et les monastères, on acquit les arts de la musique, de la grammaire, de la logique et de la rhétorique. L’enseignement dispensé dans ces écoles devait être gratuit, et les élèves devaient être traités avec tendresse et affection. Les églises devaient être pourvues de petites bibliothèques à leur usage, composées principalement des Écritures ou des offices ecclésiastiques, ( » ut in ecclesiis libri canonic ! veraces habeantur. ») Le but principal de Charlemagne, en fondant ces écoles, était, sans aucun doute, de donner au clergé une plus grande compétence dans ses études théologiques, et de le rendre ainsi apte à remplir convenablement ses fonctions sacrées ; Mais des laïcs aussi, de tout âge et de tout rang, étaient admis dans ces séminaires, afin que les trésors de l’érudition ne fussent pas exclusivement réservés aux professeurs de religion. Dans le concile de Toul ou Savonieres, en Lorrain, tenu en 859, le même décret fut renouvelé, tandis qu’on reconnaissait et qu’on déplorait qu’il ne restait presque plus aucun vestige d’une juste compréhension des divines Écritures.♦ Dans ces institutions, toutes les études se rapportaient à la religion ; même la grammaire était enseignée principalement en vue de mieux comprendre les Saintes Écritures et de les transcrire avec plus d’exactitude ; et la musique sacrée était alors seule étudiée et recommandée.

♦ Whartoni Auctarium, p. 346, 347. Card’s Reign of Charlemagne, pp. 102,103.

1

Charlemagne suivait les progrès des jeunes savants avec une attention qu’on n’attendait pas de la multiplicité de ses préoccupations publiques ; et il prenait grand plaisir à examiner, avec les maîtres, leurs différentes compositions. Ayant découvert, dans une circonstance remarquable, que les enfants des classes les plus pauvres du peuple, qu’il avait fait élever parmi ceux des nobles, les laissaient loin derrière dans leurs études, il applaudit à leur habileté, et déclara que ses faveurs leur seraient exclusivement accordées. Puis, se tournant vers leurs condisciples de haute naissance, il s’adressa à eux en des termes qui témoignaient de sa ferme résolution de stimuler et de récompenser les talents, même s’ils devaient être déduits de l’origine la plus basse. « Il est évident, dit-il, que vous ne fondez vos prétentions à l’avancement que sur les mérites de vos ancêtres : sachez donc qu’ils ont reçu leur récompense, et que l’État renonce à toutes ses obligations, excepté à ceux qui sont capables de promouvoir ses intérêts et son honneur par leurs capacités. » *

* Carte, p. 156.

Il a également établi une académie dans son propre palais. C’est là que l’étude de la langue grecque a été introduite, et diverses sciences ont été cultivées, en particulier l’astronomie, la rhétorique, la poésie, l’histoire et les antiquités. Chacun des membres de cette société distinguée prit un nom littéraire et académique. Alcuin prit le nom d’Horace ; Angilbert, jeune homme de noble naissance, et éminemment habile dans la composition des vers grecs, s’appelait lui-même Homère ; le célèbre Eginhard, secrétaire ou chancelier de Charlemagne, s’appelait Kalliopus ; Adalhardus, abbé de Corbie, reçut le titre d’Augustin ; Riculphe, archevêque de Mentz, celui de Dametas ; Théodolphe, par son attachement aux productions lyriques des Grecs, obtint le nom de Pindare ; et Charlemagne lui-même, par suite de sa prédilection décisive pour les écrits ecclésiastiques, ainsi que pour avoir mémorisé l’ensemble des Psaumes, reçut d’Alcuin le nom approprié de David, qui est à juste titre considéré comme le fondateur et le président de ses entreprises littéraires.§

§ Ibid., p. 157 à 164.

Dans l’académie dont nous venons de parler, l’empereur ne voulait conserver que le caractère d’un simple membre ; assistant à leurs réunions, et remplissant avec zèle et promptitude tous les devoirs d’un académicien. Dans ses études plus intimes, il avait soin d’acheter chaque instant, qu’il n’employait pas autrement, pour acquérir des connaissances. Pendant ses repas, il écoutait les Saintes Écritures, ou quelque livre de dévotion, qu’il ne manquait jamais de lui lire ; probablement la vie de ces saints qu’il avait ordonné d’écrire en un petit volume, et dont des copies furent dispersées dans ses États, pour l’amélioration et l’édification de son peuple ; et un lecteur était constamment appelé à son frugal souper, dans le but exprès de lui faire connaître l’histoire de ses prédécesseurs royaux, afin qu’il sût éviter leurs fautes et imiter leurs vertus. Il avait aussi le livre de saint Austin, « De la cité de Dieu », déposé tous les soirs sous son oreiller, pour le lire s’il se réveillait. On dit qu’il était habile dans l’astronomie, l’arithmétique, la musique et les différentes branches des mathématiques ; et d’avoir compris, quoique certainement pas parfaitement, le latin, le grec, l’hébreu et le syriaque, sans compter le slavon, et plusieurs autres langues vivantes. Il écrivit des vers latins, et se hasarda même à publier une grammaire teutonique, quoique défectueux dans sa connaissance de la composition, et incapable de s’exprimer avec exactitude grammaticale.

* Carte, p. 164-168. Vies de Butler, vol. I, p. 406.

Environ un an avant sa mort, Charlemagne résigna l’empire à son fils Louis, à Aix-la-Chapelle, en présence des évêques, abbés et nobles. Après cette importante transaction, il se retira de la vie publique et se consacra à l’étude, à la méditation et à la prière. Dans sa retraite, on dit qu’il s’est engagé dans une collation des quatre Évangiles avec l’original grec et la version syriaque, afin d’obtenir une copie correcte de la Vulgate latine, Le Long remarque une copie ou deux de cette collation, richement enluminée, et encore conservée dans différentes bibliothèques.+ La correction de la Vulgate par Alcuin, sous les auspices de ce prince, a déjà été mentionnée. Il a été affirmé aussi (Voir Le Long, Biblioth. Sacra, tom. i, p. 373, fol.,) qu’il ordonna qu’on fît une version du Nouveau Testament, en langue franque, ou teutonique ; mais il n’y a pas de preuves suffisantes pour établir le fait. Charlemagne meurt le 28 janvier. A. D. 814, après un règne de quarante-sept ou quarante-huit ans, dans la soixante-treizième année de son âge. Il fut inhumé à Aix-la-Chapelle, avec toute la pompe de la magnificence impériale. Son corps fut embaumé et déposé dans un caveau, où il fut assis sur un trône d’or, et revêtu d’habits impériaux, par-dessus le sac qu’il portait habituellement. À son côté pendaient une épée dont la poignée et les ornements du fourreau étaient d’or, et une bourse de pèlerin qu’il portait dans ses voyages à Rome. Il tenait dans ses mains le livre des Évangiles, écrit en lettres d’or ; sa tête était ornée d’une chaîne d’or en forme de diadème, dans laquelle était enfermé un morceau de bois de la vraie croix ; et son visage était couvert d’un drap. Son sceptre et son bouclier, tout d’or, et qui avaient été consacrés par le pape Léon HL, étaient suspendus devant lui ; et son sépulcre fut fermé et scellé, après avoir été rempli de divers trésors et parfums. Une arcade dorée fut érigée au-dessus de la place avec l’inscription suivante :

Sub hoc conditorio situm est corpus KAROLI MAGNI ATQUE OrTHODOXI ImpERATORIS, QUI REGNUM FRANCORUM NOBIliter ampliavit, et per annos XLVII. FEliciter rexit. Decessit Septuagenarius, anno ab Incarnatione Domini.

DCCCXIV. Indictione VII.

V. Kal. Februarias.++

+ Le Long, Biblioth. Sacra, tom. i, pp. 237, 247. Paris, 1723, fol.

++ Mémoires de Littérature, tom. IV, p. 388 et 389. Amsterdam, 1719,12mo.

1

Au-dessous de ce tombeau est placé le corps de l’empereur orthodoxe Charles le Grand, qui étendit vaillamment le royaume des Francs, et le gouverna heureusement pendant xlvii ans. Il mourut septuagénaire, le 23 février de l’an de grâce dcccxiv.

Au onzième siècle, le tombeau de Charlemagne fut ouvert par ordre d’Othon III, où le corps fut dépouillé de ses ornements royaux, qui n’avaient pas été le moins du monde endommagés par la main du temps. Le livre des Évangiles, écrit sur vélin pourpre, en caractères d’or, trouvé dans le sépulcre, est conservé à Aix-la-Chapelle. Avec ce volume, l’épée impériale et le cor de chasse ont également été retrouvés. L’exemplaire des Évangiles inhumé avec l’illustre souverain des Francs, paraît avoir été l’un de ceux exécutés par son ordre, et corrigés selon le grec et le syriaque. Dans la bibliothèque de l’église Saint-Germain-des-Prez, à Paris, est encore conservée une Bible latine, en deux volumes, in-folio, écrite sur vélin, qui porte la date de 814.

Lambecius a aussi remarqué plusieurs autres copies des Écritures, écrites au temps de Charlemagne, et conservées dans la bibliothèque impériale de Vienne, parmi lesquelles se trouvent les trois suivantes : Un Psautier latin, exécuté en lettres d’or, par ordre de Charlemagne, alors roi des Francs, et destiné à être présent au pape Hadrien Ier. comme il appert des vers dédicatoires composés par le monarque lui-même. Il est écrit sur vélin, et forme un grand volume in-octavo. Un autre psautier latin, utilisé de son vivant par Hildegarde, femme de Charlemagne, et après sa mort offert par l’empereur à la cathédrale de Brême en 788, où il fut conservé pendant plusieurs siècles, et exposé chaque année aux foules vénérables, avec les autres reliques déposées dans cette baratte. Exemplaire de l’Ancien et du Nouveau Testament, sur vélin, in-folio, exécuté en lettres d’or, et chaque page divisée en trois colonnes, écrit sous l’inspection et aux frais de Rodon, onzième abbé du monastère de Saint-Védast, dans la province d’Artois, pendant la première année de son abbatia, en l’an 795.

* Peignot, Repert. de Bibliograph. Speciales, p. 150. Paris, 1810, 8vo. Le Long. Biblioth. Sacra, tom. i, pp. 236, 247, fol.,1723. Lambecii Comment. Biblioth. Vindob., lib. ii, ch. v, pp. 261, 295, 402.

Il est à remarquer aussi que Gisla, l’une des filles de Charlemagne et l’amie d’Alcuin, témoignait un fort attachement aux saintes écritures. Dans une épître adressée par elle et Rectruda à Alcuin, et préfixée à son commentaire sur Jean, nous rencontrons le passage suivant, exprimant la haute estime qu’elle avait pour le Verbe divin : « Après avoir acquis un peu de la délicieuse connaissance des Écritures, en laquelle nous avons été aidés, vénérable maître, par votre excellent exposé, nous reconnaissons que notre désir devenait chaque jour plus ardent pour ces leçons très sacrées ; où sont contenues les vérités relatives à la purification de l’âme, à la consolation de notre mortalité, et à l’espérance d’une béatitude perpétuelle ; et dans laquelle, selon le psalmiste, l’homme de bien médite jour et nuit, en comptant la connaissance d’eux mieux que toutes les richesses du monde. *

* Whartoni Auctarium, p. 367.

Le nom de Rabanus Maurus, l’un des élèves d’Alcuin, doit également figurer parmi les amis de la littérature biblique. Il était originaire d’Allemagne, et moine de l’abbaye de Fulda ; dont il fut ensuite élu abbé. Par son érudition et sa piété, il éleva la célébrité du séminaire de Fulda ; unissant en elle, comme le principal enseignant, les leçons de la science générale à l’étude des Écritures. « Selon que l’âge de ses élèves le lui permettait, ou que leurs capacités semblaient l’exiger, il instruisait les uns des règles de la grammaire, les autres de celles de la rhétorique ; tandis qu’il conduisait les plus avancés dans les recherches plus profondes de la philosophie humaine et divine, communiquant librement tout ce qu’ils voulaient apprendre. En même temps, on attendait d’eux qu’ils s’engagent à écrire, en prose ou en vers, les événements du jour.

| Trithème, cité dans Berington’s Lit. Hist, of the Middle Ages, t. III, p. 171.

La jalousie et l’ingratitude des moines, qui l’accusaient de négliger les intérêts temporels du monastère pour des occupations littéraires, le conduisirent quelque temps à la cour de Louis le Doux. Après y avoir résidé quelques mois, il fut élevé au siège de Mentz, qu’il éleva par ses vertus, comme il l’avait fait pour Fulda par son savoir.

|| Sixt. Senensi Biblioth. Sanct., lib. iv, p. 370.

À la demande de l’empereur Louis, de son fils Lothaire et de Freculf, le savant évêque de Lysieux, il compila des commentaires sur la plupart des livres des Saintes Écritures, recueillis principalement auprès des Pères latins, dans une série régulière de Jérôme à Bède. Les lacunes dans les exposés des pères, il les a suppléées par les siennes, en plaçant en marge les noms des auteurs respectifs, et en marquant les passages les plus dignes d’attention.§ Il est également l’auteur d’un glossaire latin et franco-théotique de la Bible, Glossarium Latino-Theotiscum in tota Biblia Sacra Veteris et Novi Testamenti ; dont un exemplaire existe à la bibliothèque impériale de Vienne. Cette œuvre est d’autant plus importante qu’il est probable qu’Otfrid s’en soit inspiré pour son Rythmique Harmonie des Évangiles. Parmi ses autres ouvrages, on peut citer : « Homélies sur les épîtres et les évangiles, traité sur l’invention des langues, intitulé, De Inventione Linguarum ab Hebrcea usque ad Theodiscam ; un glossaire latin d’anatomie, Glossce Latino-barbaricæ de partibus humani corporis ; Poèmes divers, martyrologe ; un traité d’arithmétique, De Compute ; et de nombreux tracts controversés, en particulier contre Gotteschalcus sur la prédestination. Une liste de ses divers ouvrages, édités et inédits, est donnée dans l’Historia Literaria de Cave, sæc. ix.

§ Sixt. Senens. ut sup.

1

Les poésies de ce grand homme nous fournissent des exemples du goût barbare qui régnait à cette époque, dans la composition de la poésie latine. Les vers léonins étaient formés en diverses figures, et l’ingéniosité de l’écrivain s’exerçait plus dans la variété des formes que dans l’harmonie des vers qu’il composait. Ces bagatelles laborieuses prenaient les différentes figures d’hommes, d’anges, d’oiseaux, de quadrupèdes, d’arbres, de croix, d’anneaux, ou de toutes autres semblables, selon le bon plaisir ou l’habileté du compositeur : on en trouve un exemple dans la Bibliotheca Sancta de Sixtus Senensis, lib. III, p. 225.

Si familiers que soient les vers de ce genre qui doivent paraître au lecteur classique, et si fantaisistes qu’ils fussent dans leur figure, ils n’en attiraient pas moins l’attention et servaient à répandre les rudiments de la connaissance, à une époque où il fallait le mandat de l’autorité impériale ou épiscopale pour obliger les professes docteurs de religion à acquérir une connaissance suffisante pour enseigner à leurs ouailles le credo et le Notre Père. ou même de lire intelligiblement les offices religieux habituels. À une telle époque, ne pas être descendu aux capacités et aux préjugés barbares de la multitude, là où cela pouvait se faire innocemment, aurait pu, en effet, s’assurer les éloges de l’élégance et du goût dans la composition, de la part des savants contemporains ou postérieurs ; mais il n’aurait pas obtenu l’éloge de « C’est bien fait » de la part de Celui qui « allait de lieu en lieu en faisant le bien » et que, lorsqu’il était sur la terre, « le peuple écoutait avec joie ».

Raban mourut vers l’an 856, avec l’opinion générale « que l’Italie n’avait pas vu son pareil, et que l’Allemagne n’avait pas produit son égal. » Mosheim dit : « On peut l’appeler la grande lumière de l’Allemagne et de la France, puisque c’est du prodigieux fonds de connaissances qu’il possédait que ces nations tiraient principalement leur instruction religieuse. »+ Rabanus, en collaboration avec Haimo et Strabus, se serait aussi engagé dans une traduction des Écritures en teutonique, ou ancien allemand ; mais si une telle version était réellement achevée, elle est irrémédiablement perdue, pas un seul fragment n’en subsiste. Voir Le Long, tom. t. I, p. 347.

- ↑ Trithème, cité dans Berington’s Lit. Hist, of Mid. Ages, p. 171.

+ Hist. ecclésiastique de Mosheim, t. II, p. 313.

Vol. I. — 15

Louis le Doux, fils et successeur de Charlemagne, était, comme son père, studieux dans les Écritures et le patron des érudits bibliques. On a dit qu’il chargea un savant Saxon de traduire l’Ancien et le Nouveau Testament dans la langue vernâculaire de cette partie de son empire ; Ceci, cependant, ne semble pas être exact, car bien qu’il y ait une dédicace rythmique à Louis, préfixée avec d’autres à l’Harmonie d’Otfrid, il n’y a aucune preuve que le moine érudit se soit engagé dans l’œuvre à sa demande. Louis mourut en 842, et, mourant, légua à son fils Lothaire sa couronne, son épée et un livre des Évangiles, richement orné d’or et de pierres précieuses.

- ↑ Usseria Hist. Dogmat., p. 113.

Un psautier gréco-latin, du IXe siècle, écrit d’une main très belle et lisible, avec le grec en caractères romains, fut vendu au marquis de Douglas pour 110 livres. 5 shillings, à la vente de feu M. Edwards, en 1815.

Le Libri Evangeliorum, ou Harmonie d’Otfrid, auquel il a été fait allusion plus haut, était la tentative ardue d’un moine pieux et érudit de communiquer à ses compatriotes grossiers la connaissance des principaux faits et doctrines rapportés dans les quatre Évangiles. Il est écrit en langue teutonique, ou ancienne langue allemande, accompagné d’une traduction latine ; Les deux versions sont métriques. Elle a obtenu le nom d’Harmonie d’avoir été choisie dans les différents Évangiles ; et est divisé en cinq parties , la première comprend la nativité et le baptême du Christ, et les doctrines enseignées par Jean-Baptiste ; la seconde se rapporte à l’appel et à l’instruction de ses disciples, et aux signes par lesquels le Sauveur a établi sa doctrine dans le monde ; la troisième traite des miracles, et des preuves de la messianité du Christ ; le quatrième traite de la perspicacité des doctrines et des miracles de Jésus, et de leur référence aux Juifs ; le cinquième, rapporte sa résurrection et son ascension, et indique les solennités d’un jugement futur. Deux dédicaces acrostiques sont précédées de l’ouvrage, l’une adressée à l’empereur Louis, qu’il appelle souverain d’Allemagne, Rex Orientalium Regnorum ; l’autre à Salomon, évêque de Costnitz, ou Constance ; elles sont suivies d’une épître préliminaire à Luidbert, archevêque de Mentz. L’œuvre elle-même est divisée en deux colonnes ; l’un contenant la traduction teutonique, l’autre la traduction latine. Dans la plupart des endroits, les passages d’où est tirée la paraphrase poétique sont cités de la Vulgate et insérés entre les colonnes. Voici les versions teutonique et latine du Notre Père d’Otfrid :

|

TEUTONIQUE. « Fater our guato sont Druhtin tha gimuato Dans l’himilon io plus élevé Uuih si namo thiner Biqueme vns thinaz richi Thaz Hoha Himilrichi Thara uuir zua io y est allé ioh emmizigen thingen. Si uuillo thin hiar nidare, So s’er is ufan himile. In erdu hilff vns hiare Donc thu engilon duist no thare. Cuillère dagalichun zuhti, Donnez un indice vns avec ginuhti. Joh follon ouh, mera théiste thines selbes lera. Seuld bilaz à nous tous so uuir ouh duan uuollen Sunta thia uuir thenken, ioh emmizigen uuirken. Ni firlaze unsih thin uuara Dans le danger uuidaruuerten Thaz uuir ni missi à la fois 10. Losi unsih io thanana D’où ton feu, Joh mit ginadon thinen puis uueuuon io bemiden, Amen.

|

LATIN. « Pater noster bone c’est Dominus tu gratiosus In cœlis altissimis Sanctum sit nomen tuum Adveniat nobis regnum tuum altum illud regnum coelorum, Ad id ut penetremus idque assidu frequentemus. Sit voluntas tua hie inferius sicut est in cœlis. In terra juva nos hic Sicut Angelis Facis Jam Illic. Quotidianum panem da hodie nobis satiété. Atque impie etiam, quod plus est, votre verbe ipsius. Debitum dimitte nobis omnibus quod nosquoque facere volumus Peccata quæ nos cogitamus et continua operamur. Ne derelinquat nos tuum tutamen dans les adversaires tentamines Ut nos ne aberremus eoque ne cadamus Libera nos quoque abhinc ut nos simus tui famuli Et gratia tua Gehennam effugiamus. Amen. *

|

* Schilteri Thesaurus Antiquitatum Teutonicarum, tom. I, lib. II, cap. XXI, p. 148. Ulmse, 1728, fol.

L’épître préliminaire à Luidbert donne les raisons de l’œuvre et expose les difficultés qu’Otfrid a dû surmonter dans la poursuite de son entreprise. La traduction suivante+ intéressera le lecteur biblique et philologique :

Épître du moine Otfrid à Luidbert.++

« À Luidbert, par la grâce divine, le très digne archevêque de la ville de Mentz, Otfrid, un homme indigne, mais par dévotion un moine et un prêtre de basse considération, souhaite toujours la joie de la vie éternelle dans le Christ. »

+ Pour cette traduction, je suis redevable à l’ingénieux M. Jonathan Crowther, jun., de Frodsham, Cheshire.

++ Luidbert fut promu au siège archiépiscopal, le 21 novembre 863 ; et mourut le 7 septembre 889. Serarius observe qu’il était « un homme vraiment vénérable et érudit. sage, libéral, patient, humble, bon et universellement estimé. — Thésaurus Schilteri. Tom. I, p. 12.

« En transmettant à votre très excellent prudence le style de ce livre pour votre approbation, je pense qu’il convient, d’abord, de tout, pour vous expliquer les raisons pour lesquelles j’ai la prétention de l’écrire, de peur que, si vous ne l’approuverait pas, l’esprit de tous les fidèles devrait être disposé à blâmez-en ma présomption.

« Depuis quelque temps, les oreilles de certains hommes très excellents étaient troublées par le bruit des choses vaines, et leur sainteté troublée par les chants obscènes des gens du monde ; Je fus donc prié par quelques dignes frères, et surtout par les sollicitations réitérées d’une vénérable matrone nommée Judith, de composer pour eux une partie des Évangiles en teutonique, afin que le chant de ces paroles détruisît la bagatelle des voix mondaines, et qu’eux, occupés de la douceur des Évangiles dans leur propre langue, pourraient être capables de détourner leur attention du bruit des choses vaines. À cette demande, ils ajoutèrent une plainte de ce que, tandis que plusieurs poètes païens, tels que Virgile, Lucain, Ovide, etc., avaient célébré les exploits de leurs compatriotes dans leur langue maternelle, et que le monde abondait de leurs volumes ; et tandis que plusieurs hommes très excellents de notre secte, tels que Juvencus, Arator, Prudentius et beaucoup d’autres, avaient célébré de la même manière les miracles du Christ, cependant, quoique possédant la même foi et la même grâce, j’étais trop paresseux pour montrer dans ma propre langue la splendeur éclatante des paroles divines.

Ne pouvant donc plus refuser cette faveur à leur charité importune, je l’ai enfin faite pour eux, non par une opinion que j’avais de mes propres capacités, mais parce que j’y étais contraint par les demandes des frères. Soutenu par le secours de leurs prières, j’ai composé une partie des Évangiles en francique et j’ai mêlé, çà et là, des paroles spirituelles et morales, afin que celui qui craint la difficulté d’une langue étrangère puisse comprendre la parole sacrée dans sa propre langue, et comprendre la loi de Dieu dans sa propre langue, peut avoir peur de s’en écarter un tant soit peu dans son propre esprit. Dans la première et la dernière partie de ce livre, j’ai pris une voie médiane entre les quatre évangélistes, et j’ai inséré dans l’ordre convenable ce que l’un et l’autre ont raconté. Mais au milieu, de peur que le lecteur ne se lasse du superflu des paroles, j’ai omis beaucoup de choses concernant les paraboles et les miracles du Christ, et aussi concernant sa doctrine ; ce que j’ai fait à contrecœur, non pas tant par lassitude (bien que je l’aie publié très récemment), que par nécessité mentionnée ci-dessus : et je me suis donc efforcé d’écrire, non pas dans un ordre régulier comme je le faisais au début, mais au fur et à mesure que les choses se présentaient à ma courte mémoire. J’ai divisé le volume en cinq livres, dont le premier parle de la nativité du Christ, et se termine par le baptême et la doctrine de Jean : le second nous apprend comment, après l’appel des disciples, tant par certains signes que par sa célèbre doctrine, il fut fait connaître au monde ; le troisième parle un peu de la clarté de ses miracles et de sa doctrine, telle qu’elle s’adresse aux Juifs : le quatrième raconte de quelle manière il s’approcha de sa passion, et souffrit de lui-même la mort pour nous ; le cinquième rend compte de sa résurrection, de sa conversation avec ses disciples, de son ascension et du jour du jugement. Ceux-ci, comme je l’ai déjà dit, je les ai divisés en cinq livres (bien qu’il n’y en ait que quatre parmi les évangélistes) pour cette raison, parce que leur égalité quadratique compense l’inégalité de nos cinq et tourne toutes les superfluités, non seulement de nos actions, mais aussi de nos pensées, à l’élévation des choses célestes ; et tout ce que nous faisons de mal , soit en ce qui concerne notre vue, soit notre odorat, soit en ce qui concerne nos sentiments, nos goûts ou notre ouïe, nous purgeons la dépravation dans le souvenir de la lecture de ces choses. Que le sens inutile de </B132> soit , le son trois u ni le son du a, ni du e, ni du , se sert des lettres k et z, le , pour un son et par , en ce qu’ils

* Dialecte teutonique.

** Ou, peut-être, « se remplit ».

Otfrid nie que la langue teutonique ait été polie par l’écriture, ou l’art grammatical, avant son temps ; mais non pas qu’elle ait été réduite à l’écriture, quoique d’une manière grossière et grossière : car, en effet, Charlemagne avait ordonné que les anciens chants fussent rassemblés et mis par écrit ; il existait aussi une traduction en teutonique de la conversation du Christ avec la Samarie, et un fragment d’une lettre à sa sœur Fiorentina par Isidore d’Espagne, qui florissait près de deux cents ans avant Otfrid.

« J’ai donc eu soin d’envoyer à Votre sagace prudence ce livre pour qu’elle l’approuve ; et parce que ma petitesse a été éduquée autrefois par Rabanus, de vénérable mémoire, jadis le digne président de votre place, je l’ai recommandée à la dignité de votre présidence et à votre égale sagesse. S’il est acceptable à l’égard de votre sainteté, et que vous ne jugiez pas qu’il soit entièrement rejeté, que votre autorité accorde aux fidèles la permission d’en user légalement. Mais si cela paraît inconvenant, et comme ma négligence, que la même vénérable et saine autorité le méprise. Ma petite humilité commande que l’affaire soit décidée dans l’un et l’autre cas par votre jugement. Que la Trinité Suprême et l’Unité Parfaite daignent ardemment vous préserver et être de la bonne manière une bénédiction universelle ! Amen. *

*Schilteri Thes., tom. I, p. 10 à 12. Maxime Biblioth. Pat., tom. XVI, p. 764, 765.

Otfrid était originaire d’Allemagne, et moine du monastère de Weissenburg en Alsace, de l’ordre de Saint-Benoît. Il avait été l’auditeur, et il était devenu le disciple, de Rabanus Maurus, le célèbre abbé de Fulda. Trithème dit : « Il était profondément versé dans la connaissance des Saintes Écritures, et connaissait très bien la littérature en général ; un philosophe, un rhéteur et un poète célèbre ; éloquent dans ses discours, et excellent dans ses dispositions, ses œuvres en prose et en poésie ont été nombreuses, et ont transmis son nom avec honneur à la postérité. À l’exemple de Charlemagne, il tenta de réduire la langue barbare des anciens Germains à une règle grammaticale, et y réussit en partie.

Outre le Liber Evangeliorum, ou Harmonie, il a écrit une paraphrase métrique sur les Psaumes. Un manuscrit contenant cette paraphrase, avec l’ajout d’une traduction des parties poétiques de l’Écriture, des Symboles des Apôtres et d’Athanase, et du Notre Père, est conservé à la bibliothèque impériale de Vienne. Lambe-cius, dans son Commentarius de augustissima Bibliotheca Caesarea Vindobonensi, lib. II, p. 461, a transcrit le premier psaume et le Notre Père de ce manuscrit, qu’il considère comme contemporain de l’auteur. Otfrid écrivit aussi deux opuscules, sur le Jugement dernier et les Joies du Royaume des Cieux, en plus d’un livre de poèmes et d’un autre d’épîtres. « Il en composa beaucoup d’autres, dit Trithème, qui sont aujourd’hui perdus par la négligence de ceux qui ont vécu autrefois, ou qui ont été effacés et déchirés par des moines ignorants. »

Il florissait sous les empereurs Louis, Lothaire et Charles, et mourut vers l’an 87O.+

+ Vit Otfridi, ex Catalogue. J. Trithemii, — apud Schilteri Thesaurus, tom. Je Whartonj Auctarium, p. 369, 370.

La meilleure édition du Liber Evangeliorum, ou Harmonie, d’Otfrid est celle publiée par Schilter dans son Thesaurus Antiquitatum Teutonicarum, Ecclesiasticarum, Civilium, Litterarium. Ulmæ, 1728, fol., tom. i.

Une version métrique teutonique des Évangiles a été attribuée, par Beatus Rhenanus et d’autres, à Waldo, ou Valdo, évêque de Freising ; mais il semble que ce soit là une erreur, et qu’elle provienne de la transcription de l’ouvrage d’Otfrid, par le prêtre Sigebert, entreprise à la demande de Waldo.§

§ Usseria Hist. Dogmat., p. 125 ; et Whartoni Auctarium, p. 370.

1

Un autre moine allemand, nommé Walafrid Strabus, ou Strabon, est devenu célèbre au cours de ce siècle pour sa Glossa Ordinaria. C’était un commentaire latin de la Bible, choisi, comme celui de Rabanus, dans les exposés et les paroles des pères, et accompagné des noms de leurs auteurs respectifs, et qui, pendant plusieurs siècles, fut tenu dans l’estime universelle. L’auteur, qui était moine de Fulda, avait étudié sous Rabanus, et avait été employé par lui comme scribe. Il fut ensuite choisi abbé de Reichenau, dans le diocèse de Constance, et mourut en 849.

*Le Long, Biblioth. Sacr., t. II, sec. 3, tom. III, p. 353, édit, un Masch.

Plus tard, Anselme, érudit et diacre de l’église de Laon en France, qui florissait à la fin du XIe et au commencement du XIIe siècle, inventa la Glossa Interlinearis, ou Exposition interlinéaire, ainsi appelée parce qu’elle était insérée en caractères plus petits entre les lignes du texte sacré. Il consiste en de brèves explications de mots ou de phrases difficiles ; un exemple en est donné dans la Bibliotheca Sancta de Sixtus Sen-ensis, lib. iii, p. 200.

L’étymologie et l’application des termes texte et glose sont bien expliquées dans les remarques suivantes d’un antiquaire érudit tardif.++ " Il y a peu de gens qui ignorent le sens et la signification du mot texte, mais comment il est devenu la Parole de Dieu, beaucoup, peut-être, seraient heureux de le savoir. Nous la tenons des Romains, qui, par la similitude qui existe entre le filage et le tissage, et l’art de composer, tant en vers qu’en prose, appliquèrent à ce dernier plusieurs expressions propres au premier ; c’est pourquoi Horace,

—tenui deducta poemata filo :

« Ce fil fin filé, avec lequel notre poème a été forgé ;"

Ép. 2, 1. 225 :

et Cicéron texere orationem et contexere carmen. Chez ces derniers écrivains romains, textus se présente souvent dans le sens d’une pièce ou d’une composition, et par excellence en est venu à désigner la Parole de Dieu, tout comme le mot général Scriptura l’a également fait. Mais ce n’est pas tout ; la méthode d’écriture des Écritures (et de quelques autres livres) avant l’invention de l’art de l’imprimerie, était donc, telle que je la représente ici, d’après un vieux manuscrit du Nouveau Testament, de la version de la Vulgate, que j’ai maintenant sous les yeux.

++ Le révérend S. Pegge, sous la signature de Paul Gemsege, dans Sélection d’articles curieux de Gand. Mag., t. II, p. 46.

Matthieu vii, 23.

|

Nonnovit lux tenebras I. pas Aspicit, qnas si Aspiceret, Tene- bræ non essent.

|

Et tunc confitebor illis quia in nullo approbavi, sed reprobavi. nunquam novi vos. dis- cedete a me omnes qui opera- Quia non hos novit, ergo eos, qui mandata ejus eustodiunt. mini iniquitatem

|

qui operamini non dicit qui Opati estis do pen poe- nitentiam, sed qui injudicio Licet n’a pas- Beatis Habilite- a Peccandi Tamen habetis affectum.

|

« Les phrases sur les côtés sont la glose ;le milieu, qui est dans la main la plus grande, est le texte ;et entre les lignes de celle-ci est placée la glose interlinéaire, dans laquelle une traduction ou une version, dans certains manuscrits anciens de la bibliothèque cotonnienne et d’autres, est parfois insérée. Le texte signifie ici la parole de Dieu, par opposition à la glose, à la fois la glose latérale et la glose interlinéaire ; Et parce que le texte était ordinairement écrit, comme dans ce manuscrit, d’une main très grande et très magistrale, de là une main grande et forte de cette sorte en vint à être appelée main de texte. Par glose, on entend un commentaire ou un exposé, généralement tiré des Pères latins, saint Hiéronyme, saint Augustin, etc. C’est à l’origine un mot grec, et il signifiait d’abord un seul mot mis pour en expliquer un autre, comme il apparaît dans les anciens glossaires grecs et latins, mais par la suite, il en est venu à signifier toute exposition ou commentaire plus large. De là dérivent nos expressions anglaises pour mettre une glose sur une chose, c’est-à-dire une interprétation ou une construction favorable ; brillant, une belle lueur à l’extérieur ; et gloser , flatter.

Les commentateurs grecs de cette époque s’employèrent principalement à former des Catenæ, ou chaînes de commentaires, consistant entièrement en recueils d’explications de l’Écriture qui étaient disséminés çà et là dans les écrivains anciens. L’ouvrage plus moderne du savant Poole, intitulé Synopsis Criticorum , en cinq gros volumes in-folio, est une compilation assez semblable, choisie avec discernement, et témoignant de la plus profonde érudition.

Photius, patriarche de Constantinople, qui florissait vers l’an 870, fut le plus célèbre de ses contemporains ; il écrivit une Catena sur le livre des Psaumes, compilée d’après les écrits d’Athanase, de Basile, de Chrysostome, etc., et un Commentaire sur les Prophètes, qui existent encore tous deux dans le manuscrit.* Il composa aussi un livre de Questions relatives à divers passages de l’Écriture, intitulé Amphilochia, parce qu’elle avait été adressée à Amphiloque, évêque de Cyzique. Ces questions sur la Bible sont cependant entrecoupées d’autres d’ordre philosophique et littéraire ; ils existent également dans les manuscrits de différentes bibliothèques publiques. Mais ses œuvres les plus célèbres sont son Nomocanon et son Myrobiblion, ox Bibliotheca. Le Nomocanon est une collection qui comprend, sous quatorze titres, tous les canons reconnus dans l’Église, depuis l’époque des apôtres jusqu’au septième concile œcuménique. Le Myrobiblion, ou Bibliothèque, est une revue des œuvres de deux cent quatre-vingts auteurs, théologiens, commentateurs, philosophes, historiens, orateurs, médecins et grammairiens. C’était le cas. entreprise à la demande de son frère Tarasias, et composée alors qu’il était laïque, et, à ce qu’il paraît, pendant une ambassade à la cour de Bagdat. C’est l’un des vestiges les plus précieux de l’antiquité ; et c’est le modèle sur lequel se sont formées les revues critiques qui, dans les temps modernes, ont tant engagé les savants de différentes nations et contribué à l’avancement de la littérature. Un compte rendu intéressant de cet érudit des plus érudits et des plus accomplis est donné dans l’Histoire littéraire du moyen âge de Berington, App. i, pp. 554-562. Son Myrobiblion, ou Bibliothèque, a été imprimé plusieurs fois. La meilleure édition est celle d’And. Schottus, Rothom., in-folio, 1653.+

- ↑ Mosheim’s Eccl. Hist., t. II, p. 325.

+Voir aussi Cave’s Hist. Lit. Sæc., t. IX, p. 552 ; et Bibliog. Diet., vol. v.

La convenance d’expliquer et d’illustrer les Saintes Écritures par des commentaires a été très généralement admise, bien que le mode et l’étendue de ceux-ci aient été divers à différentes époques. Au début, l’insertion d’un mot ou d’une phrase dans la marge, expliquant un mot particulier dans le texte, semble avoir constitué l’ensemble du commentaire. Ensuite, ils ont été mêlés au texte, mais avec des marques qui servaient à les distinguer des mots qu’ils étaient destinés à illustrer ; tantôt le commentaire était interligné avec le texte, tantôt il occupait un espace au bas de la page.

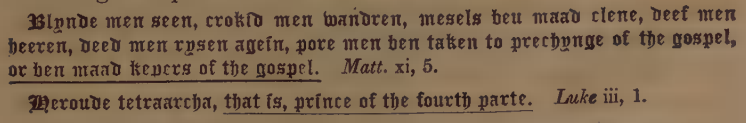

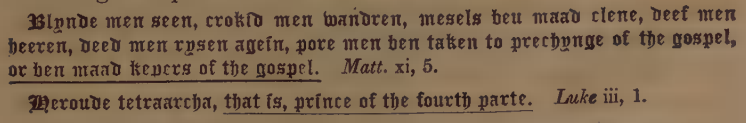

« J’ai souvent vu des commentaires anciens, écrits de toutes ces manières diverses, dit le Dr A. Clarke, et j’ai maintenant sous les yeux une Bible, écrite probablement avant l’époque de Wicliff, où les gloses sont toutes incorporées au texte, et ne s’en distinguent que par une ligne au-dessous ; la ligne évidemment ajoutée par une main postérieure. En voici des spécimens :

« Les commentaires écrits de cette manière ont donné naissance à des multitudes de lectures diverses offertes par les anciens manuscrits, car, les notes de distinction étant omises ou négligées, la glose a souvent été considérée comme une partie intégrante du texte, et entrée en conséquence par les copistes successifs. »

Ceci est particulièrement remarquable dans la Vulgate, qui abonde en mots et en phrases explicatives, semblables à ceux des citations précédentes. Dans la Septante aussi, les traces de cette coutume sont facilement discernables, et c’est à cette circonstance que l’on peut attribuer plusieurs de ses diverses lectures. ↑ On trouvera une esquisse des principaux commentateurs juifs et chrétiens, et de leurs œuvres, dans la Préface générale du savant commentaire du Dr A. Clarke, vol. I, pp. 1-23.

* Dr. A. Clarke’s Commentary, Gen. Pref., pp. i, it.

En nous adressant maintenant aux États les plus septentrionaux de l’Europe, nous apprenons que, dans le cours du neuvième siècle, beaucoup d’entre eux reçurent l’Évangile grâce aux travaux pieux et infatigables de deux moines grecs, Méthode et Cyrille, frères, et natifs de Thessalonique, descendants d’une illustre famille romaine sénatoriale. Cyrille, qui, dans sa jeunesse, avait porté le nom de Constantin, reçut son éducation à Constantinople, et, par ses grands progrès dans l’érudition, obtint le surnom de Philosophe. Remarquable aussi par sa piété et son zèle, il fut promu au sacerdoce et envoyé en mission chez les Chazari, tribu des Turques, la nation la plus nombreuse et la plus puissante des Huns de la Scythie européenne. Déjà familiarisé avec les langues slavonne, grecque et latine, il semble avoir appris aussi le turc, qui était alors parlé par les Huns, les Chazaris et les Tartares. Après avoir accompli l’objet de sa mission, il retourna à Constantinople, refusant absolument d’accepter aucune partie des grands présents dont le prince des Chazari l’aurait honoré.

La seconde mission de Cyrille fut auprès des Bulgares, nation des Slaves, qui s’étaient emparés de l’ancienne Mysie et de la Dacie, aujourd’hui la Valachie, la Moldavie et une partie de la Hongrie ; dans cette mission, son frère Méthode, moine, était son principal assistant. De Bulgarie, nos deux missionnaires passèrent en Moravie, invités par Rasticès, qui avait reçu la couronne de Moravie des mains de Louis, roi de Germanie, en 846. Stridowski, dans sa Sacra Moravia Historia, appelle Cyrille et Méthode les apôtres de la Moravie, de la Haute-Bohême, de la Silésie, de la Cazarie, de la Croatie, de la Circassie, de la Bulgarie, de la Bosnie, de la Russie, de la Dalmatie, de la Pannonie, de la Dacie, de la Carinthie, de la Carniole et de presque toutes les nations slaves.

* Butler’s Lives, 22 décembre, vol. xii, pp. 287-300.

Pour une promotion plus efficace de l’œuvre sacrée dans laquelle ils étaient engagés, ces deux missionnaires infatigables et judicieux traduisirent les Écritures et la liturgie de l’Église en langue slavonne. Dans ce but, ils inventèrent un alphabet, principalement formé des capitales grecques, et donnèrent à chaque lettre de l’alphabet le nom d’un mot commençant par la lettre. Ces caractères sont généralement appelés, d’après l’un des inventeurs, Cyrillien ; et l’alphabet, le serbe ou le russe ancien . (Voir planche 1.) Vers l’an 880, le pape Jean VIII. adresse une épître à un prince de Slavonie, dans laquelle il observe : « Nous approuvons les lettres slaves inventées par le philosophe Constantin ; et nous ordonnons que les louanges du Christ soient publiées dans cette langue. Il n’est pas contraire à la foi de l’employer dans les prières publiques de l’Église et dans la lecture des Saintes Écritures. Celui qui a fait les trois langues principales, le latin, le grec et l’hébreu, a fait le reste aussi pour sa propre gloire. Néanmoins, pour montrer plus de respect pour le Gospe, qu’il soit lu d’abord en latin, puis en slavon, pour l’amour des gens qui ne comprennent pas le latin ; et selon la pratique de quelques autres églises, etc.

De l’importance de la traduction slavonne, on peut se faire une idée des divers dialectes de la langue slavonne énumérés par Reland, dans ses Dissertationes Miscell., pars iii. À la fin de cet ouvrage, il a donné le Notre Père dans les dialectes suivants du slavon, à savoir , cyrillique, bulgare, dalmatique, croate, slave, bohème, polonique, vandalique, lusatique, muscovitique ou russe, carniolique, nova-zemblique, valaque.+ Cyrille mourut vers l’an 870. Méthode vécut jusqu’à un âge avancé, mais l’année de sa mort est incertaine.

+ Bacmeister, Essai sur la Bibliothèque, &c., de St. Petersbourg, p. 5, 1776, 8vo. Relandi Dissert. Miscell., pt. iii, Traject. ad Rhenum. 1708, 12mo. Jortin’s Remarks on Eccl. Hist., vol. iii, p. 104. Lond. 1805, 8vo.

Le manuscrit de la version slavonne ou russe, supposé être le plus ancien qui existe aujourd’hui, est celui du Nouveau Testament, écrit au temps du grand-duc Wladimir, au Xe siècle, et qui a été utilisé dans l’édition Ostrog de la Bible, imprimée en 1581, in-folio, aux frais de Constantin, prince de Volhinie. dont un exemplaire se trouve dans la précieuse bibliothèque du comte Spencer. Mais le manuscrit le plus ancien de toute la Bible de Slavonie est probablement celui conservé dans la bibliothèque du Saint-Synode, écrit en l’an 1499, à l’époque du grand-duc Ivan Wasiljewitsh. La plus ancienne édition imprimée des Écritures slavonnes, et le premier livre imprimé dans cette langue, est le Pentateuque, en in-4to. Il a été traduit par Francis Scorino, médecin, et imprimé à Prague en 1519, sur du bon papier, en beaux caractères cyrilliens, et avec peu ou pas d’abréviations. La seconde page du titre est ornée, ou plutôt déshonorée, d’une représentation d’anges luttant contre des esprits infernaux ; au-dessus d’eux la Sainte Trinité, sous la façade d’un vieillard à trois visages, levant la main comme pour les bénir, tandis que les anges lui offrent des couronnes. Il y a une préface à chaque livre ; et un résumé du contenu de chaque chapitre. Les chapitres ne sont pas divisés en versets. L’ensemble est orné de gravures sur bois, de chapiteaux et de vignettes. Scorino est aussi l’auteur d’une paraphrase sur les Chroniques ; et d’une traduction des Actes des Apôtres, qui a été imprimée à Wilna, en 1517, in-8°. Le célèbre socinien, Budny, a utilisé la version de Scorino pour traduire la Bible en langue polonaise. Méthode et Cyrille traduisirent du grec de la Septante ; Scorino du latin de la Vulgate.*

* Bacmeister, Essai sur la Bibliothèque, &c., de l,Academie des Sciences de Saint Petersbourg, pp. 91-94. Marsh’s Michaelis, vol. ii, pt. i, ch. vii, p. 154.

Le premier livre imprimé à Moscou fut les Actes et Épîtres des Apôtres, en 1654, à l’époque du tsar Ivan Wasilovitsch. Les caractères et le papier sont excellents : ce dernier provient probablement d’Angleterre ; car, dans cette entreprise, le czar s’adressa aux nations qui étaient les plus capables de lui fournir de l’aide et de l’instruction pour l’établissement de l’imprimerie dans ses États. Dans la bibliothèque de l’Académie des sciences de Pétersbourg, est conservé un exemplaire de cette rare édition, qu’un soldat trouva par hasard et offrit à l’Académie en 1730. À la fin du volume se trouve le mandat suivant du czar, relatant les principales circonstances qui ont conduit à l’impression de cette édition.

Par la volonté du Père, l’assistance du Fils et l’opération du Saint-Esprit. — Par ordre du tsar orthodoxe et grand-duc de toutes les Russies, Ivan Wasilovitsch ; et par la bénédiction de Macar, le plus vénérable métropolitain de toutes les Russies, beaucoup d’églises ont été érigées à Moscou et dans ses environs ; et dans toutes les villes de la Russie, mais principalement dans la ville de Casan, et dans les pays d’alentour, qui ont été récemment éclairés. Le czar orthodoxe a orné ces églises d’images vénérables, de livres sacrés, de meubles, de vêtements sacerdotaux et d’autres objets appartenant au culte public, selon les traditions et les règles des apôtres et des bienheureux pères, et les ordonnances des empereurs grecs de bienheureuse mémoire, qui ont régné à Constantinople, Constantin le Grand, Justinien, Michel, Théodore et d’autres princes pieux. Le czar orthodoxe et grand-duc de toutes les Russies ordonna aussi que les livres sacrés, tels que les Psaumes, les Évangiles, les Actes et les Épîtres des Apôtres, et beaucoup d’autres, fussent achetés dans les marchés publics et distribués aux églises ; mais on en trouva très peu qui fussent corrects et propres à l’usage ; les autres étant falsifiés et défigurés, par l’ignorance et l’inexactitude des copistes. À peine le czar en fut-il informé, qu’il songea aux moyens de faire imprimer, dans ses États, des livres semblables à ceux de la Grèce, de Venise, de Phrygie, ou chez d’autres nations, afin de posséder des copies plus exactes des livres sacrés ; et ayant déclaré son intention au plus vénérable métropolitain de toutes les Russies, le saint homme se réjouit extrêmement, rendit grâces à Dieu, et assura le czar qu’il regardait cette pensée comme un don du ciel. On s’enquit donc de la manière d’imprimer, par ordre du czar et sous la bénédiction du métropolitain, en l’an du monde 7061 (1553) et le trente et unième de son règne. Le czar orthodoxe fit ensuite construire à ses frais une maison destinée à l’imprimerie ; et avança une somme du trésor public aux ouvriers Ivan Fédor, diacre de l’église des miraculeux, Nicolas de Gostun, et Pierre Timothée Motislavzov, suffisante pour les frais d’impression et pour leur propre entretien jusqu’à ce que l’ouvrage fût terminé. L’impression du présent livre, qui contient les Actes des Apôtres, les épîtres catholiques, et celles de saint Paul, fut commencée le 19 avril, l’anniversaire du bienheureux père Ivan Palevret, en l’an du monde 7071 (A. D. 1563,) et fut achevé le 1er mars de l’an du monde 7072, (A. D. 1564,) étant le premier du ministère de l’archevêque et métropolite Athanase ; en l’honneur de la Trinité toute-puissante et vivifiante du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. *

* Bacmeister, ui sup., p. 98-101.

La Bible entière, d’après la version de Méthode et de Cyrille, a été imprimée à Ostrog, 1581, fol., et de nouveau à Moscou, 1663, fol. Le slavon, ou ancien russe, est encore la version autorisée de l’Église russe, bien qu’elle soit à peine intelligible pour le peuple.

Si l’on revient aux événements du IXe siècle, l’Angleterre réclame notre attention. Alfred, surnommé à juste titre le Grand, prince qui n’était pas inférieur en talent à Charlemagne, et infiniment supérieur en piété et en suavité de mœurs, monta sur le trône en 871. Né alors que son pays était plongé dans les ténèbres les plus profondes, et dans une déplorable confusion ; et quand l’étude était plutôt considérée comme un reproche qu’un honneur pour un prince, on ne lui apprenait à reconnaître une lettre d’une autre qu’à l’âge de douze ans, lorsqu’un livre lui était mis entre les mains par une sorte d’accident, plus que par un dessein antérieur. Judith, sa belle-mère, était un jour assise entourée de sa famille, un livre de poésie saxonne à la main. Comme Aldhelm et Caedmon avaient écrit des poèmes d’une grande popularité, il pourrait contenir certains des leurs. Avec un jugement heureux, elle le proposa en cadeau à celui qui apprendrait bientôt à le lire. Les princes plus âgés trouvèrent la récompense insuffisante à la tâche, et se retirèrent du champ de l’émulation. Mais l’esprit d’Alfred, captivé par la perspective de l’information, et enchanté de la beauté de l’écriture et de la splendeur des enluminures, lui demanda si elle avait réellement l’intention de la donner à la personne qui l’apprendrait le plus tôt. Sa mère lui répétant la promesse, avec un sourire de joie à cette question, prit le livre, trouva un instructeur et apprit à le lire ; le lui récita, et le reçut pour sa récompense. La religion continua l’impulsion que les plaisirs de la poésie avaient d’abord créée. Il fit une collection des offices dévots de la journée, avec des prières et des psaumes adaptés à la pieuse méditation ; et il portait toujours ce trésor dans son sein pour un usage perpétuel.

* Turner’s Hist of the Anglo-Saxons, vol. i, b. ii, ch. VIII, p. 193.

Des difficultés s’opposèrent cependant à l’acquisition par Alfred d’une science qui, pour un esprit moins vigoureux que le sien, eût été jugée insurmontable. Car non seulement son royaume fut pendant de nombreuses années le siège de la guerre, pendant laquelle il aurait combattu dans cinquante-six batailles, sur mer et sur terre ; mais à cette époque, peu ou pas de Saxons de l’Ouest avaient quelque instruction, ou savaient même lire avec convenance et facilité ; et quand il eut atteint l’âge de la maturité, il devint sujet à une maladie qui le tourmentait sans cesse, et que ses médecins ne pouvaient ni guérir ni explorer. Mais son ardente soif de savoir surmonta tous les obstacles, et en 887 il obtint le bonheur qu’il convoitait depuis longtemps, de lire les auteurs latins dans leur langue originale ; et il devint même un érudit profond pour cette époque, un grammairien, un rhéteur, un philosophe, un historien, un musicien, le prince de la poésie saxonne, et un excellent architecte et géomètre.+

+ Spelman, Vie d’Ælfred le Grand, p. 210. Oxford, 1709, in-8°.

Un des principaux traits de la vie utile d’Alfred fut son ardente piété ; et c’est un trait brillant de son caractère, qu’un auteur, qui vivait à l’époque de la conquête normande, en mentionnant quelques-uns des rois précédents avec des épithètes courtes et appropriées, le nomme avec l’addition simple, mais expressive de « LE DISEUR DE VÉRITÉ ». Il avait l’habitude d’assister tous les jours au service divin, surtout à l’eucharistie ; se servant aussi des prières et des psaumes en privé. Il observait les heures de prière établies, c’est-à-dire toutes les trois heures, nuit et jour ; et il entrait souvent dans les églises en secret pendant la nuit pour prier, après avoir déploré en soupirant son manque de connaissance avec la sagesse divine. Il avait aussi l’habitude, avec une sollicitude prudente, d’entendre les Écritures de Dieu à partir des récitations des indigènes, ou même (si par hasard il en arrivait de l’étranger) d’entendre également les prières des étrangers. Asser, l’évêque de Saint-David, l’ami et le biographe d’Alfred, parlant de sa propre réception et de sa présence à la cour d’Alfred, dit : « J’ai été honorablement reçu dans la ville royale de Leonaford, et j’ai passé huit mois dans sa cour. Je lui traduisais et lui lisais tous les livres qu’il désirait et qui étaient à notre portée ; car c’était sa coutume particulière et perpétuelle, jour et nuit, au milieu de toutes ses afflictions d’esprit et de corps, soit de lire des livres lui-même, soit de les lui faire lire par d’autres*. Quelques-unes des dernières instructions d’Alfred à son fils Édouard ont été conservées, et méritent d’être citées pour leur simplicité pathétique et leur piété sincère, leur sagesse politique et la preuve qu’elles fournissent de son souci du bien-être de ses sujets.

*Voir Asser, cité par Turner, dans Hist, of Anglo-Saxons, t. I, p. 293 ; Whitaker dans Vie de saint Neot, p. 161 ; et aussi Turner’s Anglo-Saxons vol. i, cb. t. II, p. 309.

« Ainsi, dit Alfred, les richesses de ce monde viennent enfin aux vers, et toute leur gloire à la poussière, et notre vie est bientôt perdue. Et quand on aurait la domination de tout ce monde du milieu et des richesses qu’il contient, il ne garderait sa vie que peu de temps. Tout ton bonheur ne ferait qu’opérer ta misère, si tu ne pouvais t’acheter Christ. Par conséquent, lorsque nous menons notre vie comme Dieu nous l’a enseigné, nous nous servons au mieux nous-mêmes. Car alors soyez assurés qu’il nous soutiendra ; car c’est ce que disait Salomon, ce sage ; Celui qui fait le bien en ce monde est heureux, car il vient enfin là où il le trouve.

« Ainsi dit Alfred : Mon cher fils, mets-toi maintenant près de moi, et je te donnerai de vraies instructions. Mon fils, je sens que mon heure vient ; Mon visage est pâle. Mes journées sont presque finies. Nous devons maintenant nous séparer. J’irai dans un autre monde, et tu resteras seul dans toutes mes richesses. Je t’en prie, (car tu es ma chère enfant), efforce-toi d’être un père et un seigneur pour ton peuple ; sois le père des enfants et l’ami de la veuve ; Consoles les pauvres, et héberge les faibles ; et de toutes tes forces, redresse ce qui est mal. Et, mon fils, gouverne-toi par la loi, alors le Seigneur t’aimera, et Dieu par-dessus toutes choses sera ta récompense. Invoque-le pour qu’il te conseille dans tous tes besoins, et ainsi il t’aidera à mieux comprendre ce que tu voudrais. *

* Spelman’s Life of Ælfred the Great, pp. 130, 131.

Aucun souverain n’a jamais autant étudié l’intérêt public qu’Alfred. Il semble n’avoir considéré sa vie que comme un dépôt, à utiliser au profit de son peuple ; et ses plans pour leur bien-être étaient intelligents et grands. Il combattit leurs batailles, régla l’administration de la justice, rédigea un corps de lois, corrigea les abus du royaume, étendit leurs relations commerciales et leurs connaissances par une ambassade aux Indes, cultiva les arts et les sciences, établit des séminaires publics pour l’éducation de la jeunesse, et fut le protecteur généreux de la religion et de l’érudition. C’est à lui que les Anglais sont redevables du JUGEMENT PAR JURY, de la fondation de leur common law, et de la division du royaume en CENTAINES et DÎMES ; et le sentiment qu’il exprima dans son testament ne sera jamais oublié : « IL EST JUSTE QUE LES ANGLAIS RESTENT À JAMAIS LIBRES COMME LEURS PROPRES PENSÉES. »+

+ Russell’s Hist, of Modem Europe, vol. I, pp. 102, 104.

1 16*

Stimulé par un souci louable de l’amélioration mentale et morale de ses sujets, Alfred parcourait ses États à la recherche d’hommes de lettres, invitait à sa cour des étrangers instruits et récompensait généreusement les efforts de leurs talents. Il ajouta aussi la puissante influence de son propre exemple, en composant une variété de poèmes, de fables et d’histoires justes ; et en traduisant en anglo-saxon, puis langue vernaculaire du royaume, la « Consolation de la philosophie » de Boëtius, les « Histoires » d’Arose et de Bède, et les « Pastorales » de Grégoire. À ce dernier ouvrage, il a fait précéder une épître préliminaire à Wulfsig, évêque de Londres, qui mérite d’être transcrite ; voici la traduction littérale de Spelman :

« Ælfred, roi, souhaite saluer Wulfsig, évêque, son bien-aimé et ami, et que tu saches, je veux, qu’il me vient très souvent à l’esprit quelle sorte de sages il y avait jadis dans toute la nation anglaise, tant au degré spirituel que temporel, et combien les temps étaient alors heureux parmi tous les Anglais. et comment les rois, que le gouvernement du peuple avait alors , Dieu et sa volonté écrite obéissaient, comment ils se comportaient bien dans la guerre et dans la paix ; et dans leur gouvernement d’origine, comment leur noblesse s’est répandue à l’étranger, et comment ils ont prospéré dans la science et dans la sagesse. Aussi les ordres divins, combien ils étaient sérieux, tant pour la prédication que pour l’instruction, et pour tous les services qu’ils devaient rendre à Dieu ; Et comment les hommes de l’étranger, la sagesse et la doctrine ici dans ce pays ont cherché, et comment nous devons maintenant aller à l’étranger si nous voulons les avoir. L’érudition est devenue si chère à la nation anglaise, qu’il y a eu très peu de gens de ce côté-ci de l’Humber qui aient été capables de comprendre l’anglais de leur service, ou de transformer une épître du latin en anglais : et je savais qu’il n’y en avait pas beaucoup au-delà de l’Humber qui pouvaient le faire. Il y en avait si peu que je ne puis me souvenir d’en avoir un sur la rive sud de la Tamise, quand je suis arrivé pour la première fois au pouvoir. Dieu Tout-Puissant soit remercié de ce que nous avons toujours un enseignant à la chaire maintenant. C’est pourquoi je te prie de faire (comme je crois aussi que tu le veux) que cette sagesse que Dieu t’a donnée, donne tout ce que tu peux donner à ceux qui l’entourent ; Songez au châtiment qui nous arrivera pour ce monde, quand nous n’avons pas aimé nous-mêmes la sagesse, ni ne l’avons laissée aux autres ; nous n’avons aimé que les noms que nous avons été chrétiens, et très peu d’entre nous les devoirs. Quand je songeai à tout cela, il me sembla aussi que je voyais (avant que tout fût gâté et brûlé) comment toutes les églises de la nation anglaise étaient remplies de livres et d’ornements, et une grande multitude de serviteurs de Dieu ; Et en ce temps-là, ils ne tiraient que très peu de fruits de leurs livres, parce qu’ils n’y comprenaient rien, parce qu’ils n’étaient pas écrits dans leur propre langue. C’est ainsi qu’ils nous ont dit que nos ancêtres, qui avant nous possédaient ces lieux, aimaient la sagesse, et qu’à travers elle ils ont acquis la richesse, et qu’ils nous l’ont laissée. Un homme peut encore voir ici leur andain, mais nous ne pouvons pas nous enquérir de cela, parce que nous avons abandonné à la fois la richesse et la sagesse ; pour cela, nous ne nous abaisserions pas avec notre esprit à le chercher. Quand j’ai pensé à tout cela, je me suis beaucoup étonné que leurs sages pieux, qui étaient partout dans la nation anglaise, et qui avaient pleinement appris tous ces livres, n’en convertissent aucune partie dans leur propre langue ; mais je me répondis aussitôt et dis qu’ils ne voulaient pas que jamais les hommes devinssent si téméraires, ni que cette science se dégradât à ce point, c’est pourquoi ils la laissèrent volontiers tranquille, et qu’ils craignirent qu’il y ait plus de sagesse dans le pays, plus nous comprenions de langues. Puis je me rappelai comment la LOI avait d’abord été trouvée écrite dans la langue hébraïque, et après que les Grecs l’eurent apprise, puis ils la transformèrent entièrement en leur propre langue, ainsi qu’en tous les autres livres. Les gens, peu de temps après l’avoir appris, ont traduit tout cela par de sages interprétations.dans leur propre langue ; et tous les autres chrétiens en ont aussi fait une partie dans leur propre langue. C’est pourquoi je pense qu’il vaut mieux, si vous le pensez, que nous tournions aussi quelques livres, qui sont jugés les plus nécessaires à la compréhension de tous les hommes, dans cette langue que nous connaissons tous ; et que nous fassions en sorte (comme nous pouvons facilement le faire, avec l’aide de Dieu, si nous avons la tranquillité) que toute la jeunesse des Anglais nés libres (ceux qui ont des richesses pour les entretenir) s’engage à apprendre, afin que, bien qu’ils ne puissent pas le faire autrement, ils apprennent d’abord à bien lire l’écriture anglaise, puis que les hommes enseignent davantage en latin ceux qu’ils enseigneront davantage et qu’ils auront à un degré plus élevé. Quand j’ai pensé que l’apprentissage de la langue latine avait été répandu jusque-là dans toute la nation anglaise, bien qu’il y eût beaucoup d’habileté à lire l’écriture anglaise, j’ai alors commencé, parmi les diverses et multiples entreprises de ce royaume, à traduire en anglais ce livre qui en latin s’appelle Pastoralis, et en anglais, le livre du berger. tantôt mot pour mot, tantôt compréhension pour compréhension, comme je les ai apprises de Plegmond mon archevêque, d’Asser mon évêque, et de Grim-bald mon prêtre de messe, et de Jean mon prêtre de messe. Après que j’eus appris d’eux comment je pourrais mieux les comprendre, je les ai mis en anglais, et j’en enverrai un à chaque siège épiscopal de mon royaume : et sur chacun il y a un style* qui est de cinquante marcs ; et j’ordonne, au nom de Dieu, que personne ne prenne le style des livres, ni les livres de la cathédrale, puisque nous ne savons pas combien de temps il y aura des évêques aussi savants qu’aujourd’hui, Dieu soit loué, partout où il y en a. C’est pourquoi je voudrais qu’ils restassent toujours à leur place, à moins que l’évêque ne les ait avec lui, ou qu’ils ne soient prêtés quelque part jusqu’à ce qu’un autre soit écrit.

*Diverses significations ont été attachées au mot saxon æstel, qui est traduit ici par style. M. Wise et M. Pegge sont d’accord pour l’adoption du terme style, instrument qui, selon eux, a été principalement destiné, dans le cas présent, à l’usage du maître ou du maître, auquel il pourrait être subordonné à double titre ; c’est-à-dire, tant pour l’écriture, que pour l’indicatoire ou la festuca ; et, supposant que les livres aient été écrits avec une plume, ils appréhendent très bien que ceux-ci se servent très bien des comptes pour être accompagnés d’un stylet, ou d’un style ; quoiqu’ils affirment que les livres de table en cire n’étaient pas encore tombés en désuétude, et en réponse à l’objection que ces stylets ne pouvaient pas valoir cinquante mancussæ chacun, ou 18 livres 15 shillings de notre monnaie actuelle, le docteur Pegge fait remarquer que les poignées de ces livres pourraient être enrichies, dans les matériaux et l’exécution, à presque n’importe quelle somme ; et que le roi pourrait désirer excitant ses sujets, par cet acte extraordinaire de libéralité, à l’amour de l’étude ; et conjecture qu’un curieux bijou d’or, émaillé comme une bulle ou une amulette à suspendre autour du cou, circonscrit en caractères saxons, Ælfred mec heht gewyrcan, Alfred m’a fait faire, qui a été trouvé dans l’île d’Althelney, formait le manche d’un de ces stylets. Ce bijou est gravé dans le Hickes’s Thesaurus, vol. i, p. 142. Voir Pegge sur l’Æstel dans l’Archaologia, t. II, p. 68-74, in-4°.

M. Hearne et le docteur Milles contestent cette traduction, et observent que les stylets étaient ordinairement des instruments de peu de valeur, faits soit de fer, soit d’os, soit de quelque autre matériau de ce genre ; qu’au temps d’Alfred, le vélin avait remplacé les tablettes de cire, et que, par conséquent, les plumes succédaient aux styles, ce à quoi le Dr Milles ajoute, qu’en supposant qu’il s’agisse d’un instrument de fer, soit d’un instrument de ce genre, le Dr Milles les tablettes de cire n’ayant pas été entièrement mises de côté, il était cependant très improbable qu’elles eussent été employées pour tant d’exemplaires d’un livre, alors qu’elles auraient pu être écrites d’une manière plus commode et plus durable à l’encre, sur vélin ; et d’autant plus qu’il n’était pas d’usage de confier à ces tablettes des choses de grande importance, mais seulement celles qui étaient d’un usage commun et journalier ; et qu’un stylet était superflu, lorsqu’il n’y avait pas d’addition ni d’altération à faire dans l’ouvrage. L’idée que M. Hearne se fait de l’astel, et dans laquelle il est soutenu par le docteur Milles, est que c’était l’ombilic du volume sur lequel ce livre était écrit, ou plutôt les deux poignées ou boutons aux extrémités, comme ceux qui sont apposés sur nos cartes modernes, (voir frontispice), au moyen desquels le volume devait être enroulé ou ouvert, et sur lequel chaque exemplaire du livre était envoyé à l' cathédrales respectives. Dans ce sens du mot, l’estel était un appendice très convenable et même nécessaire du livre, et il ajoute une grande convenance à la demande du roi, « que personne ne retirât du livre l’estel que, s’ils avaient été tentés de le faire, par la valeur de cet ornement, ils auraient privé le volume. non seulement de sa beauté, mais aussi, dans une certaine mesure, de son utilisation. M. Hearne justifie aussi l’emploi de ce mot par Chaucer, qui, dans la lettre de Cupide, appelle une poignée une stèle ou un sta.il, comme on l’emploie encore dans les parties septentrionales de l’Angleterre :

« Et quand cet homme-là a la casserole près de la stèle. »

Il suppose en outre que cette poignée pourrait être magnifiquement ciselée et sculptée, comme le bijou d’Alfred, mentionné par Hickes. Le docteur Milles, cependant, pense qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une telle supposition, puisque la valeur de six livres trois onces d’argent, ou le poids de sept onces et demie d’or, pourraient être facilement travaillées pour former l’ombilic . ou plutôt les deux poignées à ses extrémités, sans les frais supplémentaires de sculpture et d’ornement. En effet, c’est par ces mancussæ qu’étaient pesés tous les ornements et tous les meubles d’or des Saxons, une mancussa pesant environ soixante-huit grains troy, et équivalant à trois deniers saxons. Le docteur M. pense qu’il n’y a pas d’autre fondement à la supposition que le joyau d’Alfred ait pu être le sommet ou l’extrémité de l’astel, que qu’ils étaient tous deux la propriété du même roi ; et qu’il n’y a pas d’analogie entre la forme de ce bijou et celle d’un orgel, d’un lus ou d’un manubrium avec le livre, et que le poids de celui-ci, qui était d’environ une once et cinq huitièmes, ne coïncide pas du tout avec le poids de l’æstel. — Leland’s Itinerary, vol. VII, pp. xix-xxii. Archaologia, vol. II, p. 75-79.

Le dernier ouvrage littéraire auquel cet excellent monarque s’adonna fut une traduction des Psaumes de David en anglo-saxon, qu’il ne termina cependant pas assez longtemps pour terminer, mais qui fut ensuite achevée par une autre main. Cette traduction semble avoir été un dessein princier de traduire l’ensemble de l’Ancien et du Nouveau Testament en langue vernaculaire, pour le bénéfice général de l’humanité. ses sujets. L’ancienne Chronique d’Ely affirme que cela a été fait ; et Boston de Bury dit : Totum fere Testamentum in linguam Anglicanum transtulit·— « Il a traduit tout le Testament en langue anglaise. » Spelman s’efforce de concilier ces différents récits en supposant que « le roi commença par le plus principal, et traduisit d’abord le Nouveau Testament, et cela fait, il se mit à l’Ancien Testament, et ainsi, comme son temps le servait, il continua, jusqu’à ce que (alors qu’il parcourait les Psaumes) son travail fut interrompu par sa mort ». Mais les témoignages d’Asser et de Guillaume de Malmsbury sont trop explicites pour être remplacés par des témoignages plus modernes, à moins qu’ils ne soient appuyés par des circonstances corroborantes, ce qui n’est cependant pas le cas ; au contraire, c’est une conjecture probable que si Alfred avait achevé la traduction d’un livre détaché du livre sacré, il aurait pris la même méthode pour le conserver et le publier au profit religieux de ses sujets, qu’il l’a fait pour sa traduction de la Pastorale de Grégoire, en envoyant des copies à tous les sièges épiscopaux du royaume. à conserver dans les cathédrales. On peut ajouter que si Alfred avait traduit tous les livres de la Bible, ou la plupart d’entre eux, il n’aurait guère été nécessaire qu’Ælfric, abbé de Winchester, et d’autres, entreprennent les traductions qu’il acheva au siècle suivant. Un psautier latin, avec une version saxonne interlinéaire, ayant appartenu à Alfred, et probablement écrit par un scribe italien, était en la possession de feu le savant antiquaire, M. Astle, qui en a gravé un fac-similé, dans la planche XIX, n° 6, de son Origine et progrès de l’écriture et d’où la planche IV. de cet ouvrage est copié.

* Spehnan, Vie d’Elfred le Grand, pp. 212, 213.

Ce prince extraordinaire ; « ce guerrier victorieux ; cet homme d’État sagace ; cet ami de la détresse ; ce protecteur contre l’oppression ; qui, dans un siècle d’ignorance, aimait la littérature, et la diffusait ; qui, à l’époque de la superstition, pouvait être rationnellement pieux ; et, dans la position de la royauté, il pouvait discerner ses défauts, et les convertir en vertus ; a été appelé loin du monde le 26e jour d’octobre de l’an 900 ou 901. + Il mourut à l’âge de cinquante-deux ans, après une vie, littéralement une vie de maladie+. Le ficus l’a sévèrement agressé dans son enfance. Celle-ci, après de nombreuses années, a disparu ; mais, à l’âge de vingt ans, il fut remplacé par un autre de la nature la plus tourmentante, probablement un cancer interne. Son siège était intérieur et invisible, mais son agonie était incessante. Telle était l’affreuse angoisse qu’elle produisait perpétuellement, que s’il lui arrivait de s’interrompre pendant une petite heure, l’effroi et l’horreur de son inévitable retour empoisonnaient le peu d’intervalle d’aisance. L’habileté de ses médecins saxons était incapable d’en déceler la nature, ni d’en soulager la douleur. Alfred dut l’endurer sans se relâcher. Ce n’est donc pas dans les circonstances les moins admirables de ce grand prince, que d’avoir résisté aux hostilités les plus acharnées qui aient jamais affligé une nation, cultivé la littérature, rempli ses devoirs publics et exécuté tous ses projets pour l’amélioration de son peuple, au milieu d’une agonie perpétuelle, si horrible qu’elle eût empêché un homme ordinaire de faire le moindre effort.

+ Histoire des Anglo-Saxons de Turner, vol. i, b. iv, ch. v, p. 284.

* Turner , ut sup., b. v, ch. iii, p. 331.