§ XII.

Décadence universelle des races américaines au temps de la conquête. Classement de celles de l’Amérique méridionale. Migrations centro-américaines au sud-est, sur l’isthme de Panama et au Darien. Les Caraïbes issus de la race nahuatl. Etat social des nations caraïbes du Darien aux bords de l’Orénoque. Caractère de la race caraïbe. Son influence sur les populations de

l'Amérique méridionale. Anthropophagie religieuse. Déchéance des nations anthropophages.

Les races qui portèrent la civilisation dans l’Amérique centrale, ou dont les institutions se modifièrent dans cette contrée au contact de ses habitants, avaient, dans leur caractère, dans leur organisation et dans leurs coutumes, des éléments de force et de durée dont les traces se distinguent encore jusque chez les nations les plus éloignées de leur berceau, sans que le cours des siècles, ni le mélange des Européens aient réussi à les effacer entièrement : on les retrouve chez les peuples les plus divers de mœurs et de langage, chez les hordes incultes comme chez les nations policées, jusqu’à l’extrémité même de l’Amérique méridionale; Rien en apparence n’est plus capricieux que le développement inégal de cette antique civilisation et dont le hasard seul paraît avoir produit le contraste : mais en y regardant de près, on découvre bientôt dans ce chaos où se mêlent les vestiges de tant d’institutions différentes, qu’ils représentent des nations sinon d’une origine tout à fait diverse, dont l’arrivée date au moins d’une époque distincte, et lorsque déjà le temps avait sensiblement modifié leurs symboles et leurs usages : c’est donc à un mélange de races ou de tribus, envahissant successivement les ־ mêmes contrées, qu’on doit attribuer les transformations des cultes et des sociétés, ainsi que les différences qu’on observe entre les populations lointaines et le berceau d’où émanèrent les idées primitives. Remarquons, en passant, toutefois, que partout ailleurs que sur les points où cette fusion s’opéra, les peuples conquérants nous apparaissent dans un étal plus ou moins voisin de la barbarie, quoique chacun conservât encore quelque débris d’une organisation antérieure, mais mutilée.

Ces données premières se trouvent en partie confirmées par les traditions et les

usages des populations de l’Amérique méridionale. Ce que nous ne pouvons nous arrêter à établir ici, quoique la preuve en soit partout écrite, c’est la perte que toutes firent d’une partie de leurs vieilles institutions, dont les restes n’apparaissent plus qu’à leur déclin : elles avaient eu des croyances religieuses uniformes ; et, quoique les traces en soient partout visibles, on ne les saisit nulle part, si ce n’est défigurées et mourantes. Toutes les fois, cependant, qu’il est possible d’interroger leurs annales, et qu’on parvient à s’éloigner de l’âge où ces contrées furent conquises par les armes espagnoles, les sociétés, aujourd’hui même les plus barbares, se montrent plus fortes, leur existence plus stable et leurs idées morales moins confuses. Dans celles qui avaient possédé une organisation politique où le sacerdoce, et l’aristocratie avaient eu un rôle fixe, on ne voit plus d’ordinaire que des devins et des chefs électifs, les premiers sans culte intelligent, les seconds sans pouvoir durable. Ce phénomène d’une décadence universelle éclate à des degrés divers sur tous les points de l’Amérique civilisée aussi bien que barbare. Sans chercher ici à en découvrir toutes les causes, nous tenons à en constater le fait si important dans l’histoire des peuples, et à indiquer celles qui nous ont le plus frappé ; nous voulons parler des jalousies individuelles de clans et de foyers, où l’indépendance de la tribu prévalant sur la grandeur de l’unité nationale, rompit le nœud qui unissait les monarchies, en les fractionnant en une multitude de petits Etats incohérents. C’est cet esprit mesquin, encore aujourd’hui si commun entre les aborigènes de l’Amérique, qui contribua certainement à précipiter le déclin de la

civilisation et qui livra ensuite avec tant de facilité la plupart de ces nations entre les mains des Espagnols.

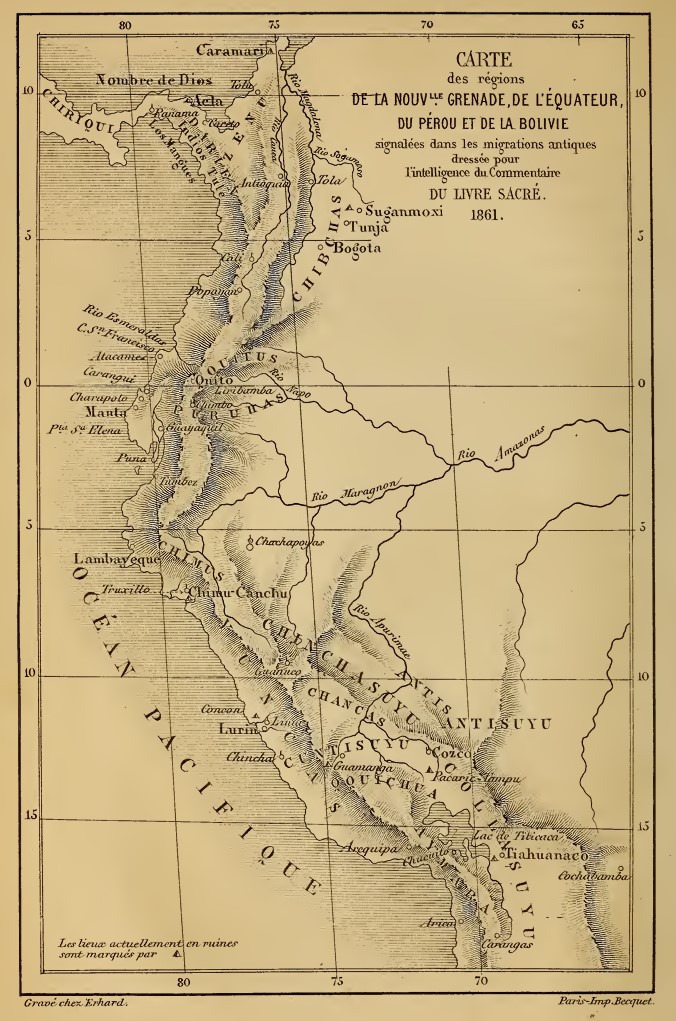

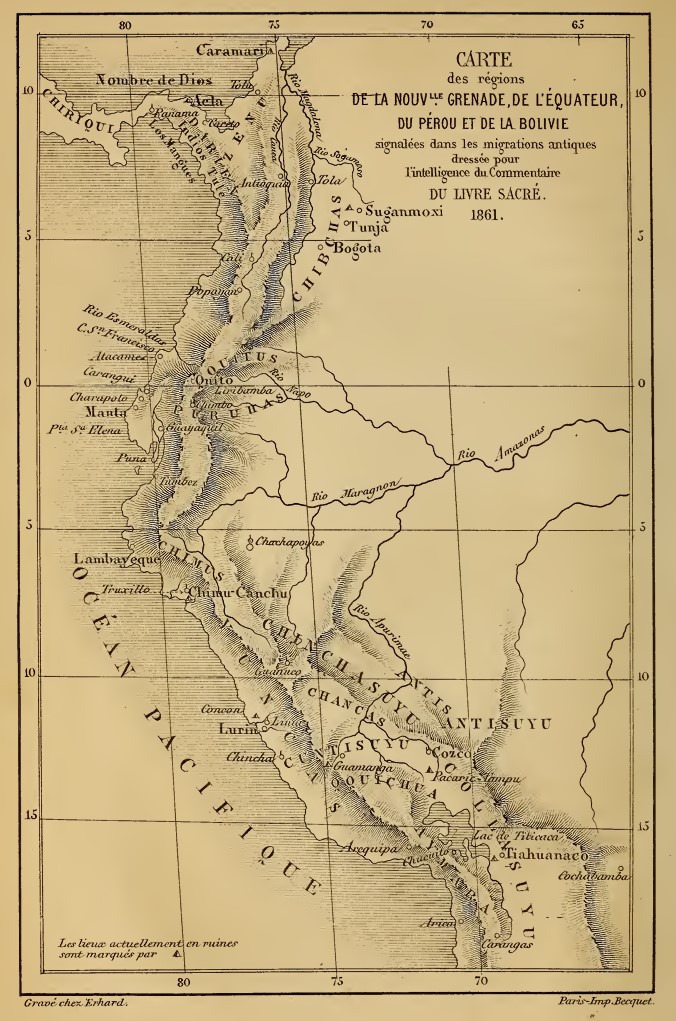

Lorsqu’on embrasse dans leur ensemble les races diverses qui peuplent la partie méridionale du continent américain, on les groupe ordinairement en trois familles principales, la

Guarani-Brésilienne, à laquelle se rattachent les

Caraïbes, du côté de l’est ; la

Pampéenne, ainsi nommée des

pampas ou plaines centrales qu’elle possède, et la

Péruvienne dont les rameaux s’étendent sur la croupe des Andes et le long de

l'Océan Pacifique (1). Si l’on jette avec cela ses regards sur la carte où leur situation est tracée, on voit qu’elles s’étendent toutes les trois, sans interruption, du nord au sud, comme des masses qu’un même mouvement aurait poussées dans une direction uniforme. Ainsi l’emplacement qu’elles occupent atteste encore le

sens dans lequel s’accomplit leur marche (2) : car, sorties de l’Amérique centrale, ainsi que l’attestent presque universellement les traditions, tontes auraient cheminé vers le midi, en passant par l’isthme de Panama. Quoique confuses chez un grand nombre de nations ou de tribus, ces traditions s’éclaircissent et deviennent plus distinctes, lorsqu’on les compare à Celles que nous avons relatées dans les chapitres précédents, et toutes uniformément paraissent se relier aux théories fondamentales du

Livre Sacré, dont elles sont encore un commentaire. Pour le moment, laissons les différents Etals guatémaliens, groupés autour de ce berceau primitif, et voyons de. quelle manière, en partant de là, nous pouvons suivre et y rattacher l’échelle des migrations méridionales. C’est Torquemada qui nous offre leur premier point de départ (3).

(1) Alcide d’Orbigny,

L’homme Américain, passim.

(2) Moke,

Hist, des peuples

américains, pag. 70.

(3)

Monarq .Ind.,

lib.iii, cap.40.

Dans un chapitre antérieur, nous avons parlé de l’origine des Chiapanèques qui

formaient, au nord-ouest des montagnes de Soconusco, un groupe si différent de mœurs et de langage des populations environnantes : établis par la force des armes sur les bords du fleuve de Chiapas, à peu de distance de Ciudad-Real, ils donnaient, au nord, fa main aux

Zoqui, à l’ouest aux

Mijes

ou

Mixi, aux

Mixtèques et aux

Wabi de Tehuantepec avec lesquels ils paraissent avoir eu quelque affinité (4׳). Qu’ils fussent de la souche des Vitznahuas (Chanes ou Quinamés), comme semble l’indiquer le culte antique de l’Ara, personnifié dans Vukub-Cakix, ou issus des premiers Nahuas, symbolisés dans Hun-Batz (1), il n’est pas moins certain que la tradition les distingue de toutes les autres tribus et qu’ils n’avouent eux-mêmes de parenté qu’avec les Dirias et les Chorotecas du Nicaragua. Ceux-ci racontaient que leurs ancêtres, bien des siècles avant l’arrivée des Espagnols, avaient occupé les régions aujourd’hui à peu près désertes qui s’étendent entre le territoire de Tehuantepec et celui de Soconusco, sur les bords de

l'Océan Pacifique, aux mêmes lieux où les Nahuas, chassés de Tulan à la suite de la révolution, descendirent pour chercher un asile. Les Chorotecas donnent à ces derniers le nom

d'Olmecas ; ils ajoutaient qu’ils avaient été tout à coup envahis par eux et réduits au plus cruel esclavage. Pour finir cette odieuse tyrannie, dont on comprend, du reste, la rigueur, ils s’entendirent avec leurs prêtres et leurs chefs qui, se mettant à leur tête, les guidèrent par les rivages de la mer jusqu’au golfe de Nicoya ; de là, ils retournèrent ensuite, en passant les monts, jusqu’au lac de Nicaragua et se fixèrent sur ses bords.

(4) Cette affinité paraîtrait même s’étendre, suivant Burgoa, a la plupart (des populations de

l'Etat d’Oaxaca, dont les langues, dit-il, sont sœurs, et jusqu’aux tribus du nord-ouest, comme chez les Tarasques du Michoacan.

(1) Le nom de la forteresse qui dominait la cité de Chiapas s’appelait, dans la langue chiapanèque,

Chapa-Nanduimé, Ara-Couleur-de-Feu, et la ville elle-même

Nambi-hina-Yaca ,

Cité Grande du Singe.

Par la même tradition, nous apprenons que les Olmecas, leurs ennemis, refoulés à leur tour par une puissance supérieure, prirent bientôt après la même route, cherchant comme eux une patrie nouvelle. Les détails que nous donne à ce sujet l’historien, sont suffisants pour faire connaître parfaitement dans ces Olmecas les tribus de la race nahuatl, proscrites de Tulan et dont nous reparlerons un peu plus loin, à propos de leurs

établissements au Guatémala. Ce qu’il importe, toutefois, de signaler ici, ce sont les stations diverses qu’une partie de ces tribus fondent en passant par l’Amérique centrale : ce sont eux encore qui, après avoir suivi une partie du littoral du Pacifique, donnent naissance à la plupart des colonies de la langue mexicaine qu’on retrouve aujourd’hui même sur la côte jusqu’au delà d’Ezcuintla

et de Sonzonate (1); on peut observer leur marche à l’intérieur du pays où . ils fondent !avilie sacerdotale de Mictlan, près du lac Guixa, à la frontière de San-Salvador, et le royaume de

Cuzcatlan, le plus florissant et le plus riche des Etats dé la langue nahuatl, dans ces contrées (2). Puis, continuant aux flancs de la Cordillère de Lépatérique et de Segovia, elles gagnent

l'Océan Atlantique à l’est de l’Etat de Nicaragua vers l’embouchure du fleuve San-Juan ; là elles fondèrent une ville qui avait conservé de

l'importance au temps de la conquête,' et où l’on parlait un dialecte nahuatl alors fort corrompu.

(1)

Itzcuintlan, aujourd’hui

Ezcuintla, la Ville des Chiens, connue des Cakchiquels sous le nom de

Panatacat, cité riche el populeuse de plus de 40,000 âmes au temps de la conquête, renaît aujourd’hui, grâce au commerce du calé, et compte environ 10,000 âmes; elle est à 12 lieues sud de Guatémala, et ses eaux sont les plus belles du pays. —

Sonzonate,

autrefois

Centzon-atl,

les 400 eaux ou sources, jolie ville de 12 à 15,000 âmes, à 4 lieues de la nier et du port d’Acajutla, dans l’Etat de San-Salvador.

(2)

Mictlan, aujourd’hui

Mita, village encore important de l’Etat de Guatémala. On voit près de là des ruines qui attestent son antique importance; il ne faut pas confondre cette ville avec une autre du même nom dans l’Etat d’Oaxaca, au Mexique.—

Guzcatlan, Terre des richesses, ancienne capitale du royaume du même nom, remplacé depuis par la ville de San-Salvador.

On les suit encore jusqu’à l’isthme de Panama, s’arrêtant dans les territoires voisins du

Darien, entre

Nombre-de-Dios et

Porto-Belo (3) : récemment on a découvert les traces de leur séjour dans cette contrée, et lés îles du golfe de

Chiriqui nous ont révélé des monuments, couverts de sculptures et d’inscriptions, qui rivalisent avec les palais du Yucatan (4). Dès lors Torquemada cesse de suivre les Nahuas qui passèrent plus avant : mais il ramène un des groupes de cette race à travers l’isthme jusqu’au bord de

l'Océan Pacifique, puis par les Etats de

Veragua et de

Costa-Rica, où l’on trouve encore tant de traces de leur langue et de leur passage, jusqu’au bord du lac de Nicaragua. Là ils se rencontrent

de nouveau avec le peuple qu’ils avaient obligé naguère à fuir son pays : mais les Chorotecas, oubliant leurs anciennes injures, les accueillent comme autrefois leurs ancêtres avaient reçu les premiers Nahuas. Ceux-ci, cependant, avaient gardé rancune de leur dernière proscription : payant l’hospitalité par la perfidie la plus noire, ils attaquent leurs hôtes au milieu de la nuit et les poursuivent ensuite avec cruauté jusqu’aux limites de leur territoire. Les Chorotecas (Vitznahuas) épouvantés prennent la fuite devant leurs ennemis : les uns, se dirigeant au nord-ouest, vont fonder

Nagarando, au bord du lac de Managua (1), tandis que les autres contournaient les rivages du golfe de Nicoya, que l’on trouve encore aujourd’hui habités par leurs descendants (2). C’est de cette manière que la race nahuatl resta en possession des bords méridionaux du lac de Nicaragua, où la trouva la conquête espagnole (3).

(3) Torquemada, Monarq.

Ind.,

lib. iii,cap. 40.

(4) « At the

Isla del Muerto, Whiting and Shuman also found monuments and columns, covered with hieroglyphics, similar to those discovered in Yucatan by Mr Stephens

>י

(Cullen’s

'Isthmus of Darien Ship canal,

etc. Note, pag.38)

-

(1) De

Nagarando ou

Nagrando,

eu nahuatl,

Xolotlan, vient le nom des

Nagarandas; cette ville était à peu de distance de la première cité espagnole de Léon, au bord occidental du lac de Managua, à trois lieues de la capitale actuelle. ·

-

(2) Sous le nom commun de

choroteca, Squier réunit les trois dialectes, nagranda, diria et choroteca ; ces deux derniers, qui n’ont presque aucune différence, sont fort éloignés du premier; ils se parlent entre Managua et le golfe de Nicoya, et ont beaucoup d’analogie avec le chiapanèque propre. Les Chorotecas passaient pour la plus ancienne race du pays.

-

(3) On donnait aux descendants de la race nahuatl de Nicaragua le nom־ de

Niquira, qu’on trouve énoncé dans Oviedo. Dans un des interrogatoires rapportés par cet auteur, on lit cette réponse d’un chef niquira de Nicaragua: a Quand les enfants viennent au » monde, ils ont la tête tendre, et on » la leur pétrit pour la rendre telle » que nous l’avons, avec deux bosses » de chaque côté et un creux au milieu, car nos dieux ont dit à nos » ancêtres qu’ainsi nous aurions l’air » beau et noble ; cela rend aussi

la » tête plus dure pour porter des fardeaux » (Oviedo,

Relation de Nicaragua, coll.Ternaux, pag.71).

Ce qu’on ne saurait trop remarquer dans les émigrations subséquentes qui eurent lieu dans cette direction, c’est que les deux races ennemies (4) descendirent simultanément vers le sud-est par l’isthme de Panama. Ce furent, d’un côté, les Chorotecas (Vitznahuas) qui fuyaient devant les hôtes perfides qui les avaient obligés d’abandonner de nouveau leurs foyers : la tradition nous les montre d’abord sur les côtes et dans les îles du golfe de Nicoya : mais on continue à suivre les traces de leur langue et de leurs coutumes dans les provinces de

Costa-Rica et de Veragua, et au delà du Darien, jusque dans les régions de la Nouvelle-Grenade qui longent le littoral de la mer Pacifique. Du côté opposé, le même fait se répète exactement pour les Nahuas, que Torquemada nous montre s’arrêtant sur l’Atlantique, aux environs de Porto-Belo, et l’on continue à reconnaître leurs traces sur la plus grande partie des territoires du Darien, quoique mêlées parfois à celles de leurs adversaires (1). Les siècles n’ont pas encore achevé de les effacer: c’est ainsi qu’aujourd’hui on distingue les indigènes du Darien sous deux noms, les

Mandingas et les

Tulé, dont la différence rappelle peut-être encore leur origine distincte.

-

(4) a Ceux qui parlent la langue » chorotega et qui sont leurs ennemis » (des Niquiras), ont aussi la même » religion; mais leur langue, leurs » mœurs, leurs coutumes et leurs cérémonies sont si différentes, qu’ils

מ

ne s’entendent même pas » (Oviedo,

ibid., pag.8).

(1)

Citons pour exemple quelques noms encore existant aujourd’hui, soit de localités, soit de rivières, et dont nous chercherons à rétablir l’orlhogra-phe : Cuiti

(cuitic ou

cuiltic), Putri-gandi, Navagandi (de

nahua, etc.), Sasardi, Carreto, Gandi, Tutumate (de

totoma), Aclatomate, nom de la rivière à l’embouchure de laquelle était située la célèbre ville d’Acla

(Atlatomate et

Atlan, auprès des eaux, sur l’Atlantique), Urraba

(Ullahuan),

Atrato (Atlaton), Chucunaqna

(Choconacuan), Artuganti

(Atlacantin),

Tapanaca

(Tlapanecan), Uztacapanti

(Oztocapan), etc. Presque tous ces noms sont d’origine nahuatl, et ont un sens parfaitement approprié aux localités où on les trouve ; il faut remarquer encore l’analogie éloignée qu’il y a entre les mots terminant en

andi, anti, ando, qui paraissent encore être une corruption du nahuatl. Ex.:

Navagandi, lisez

Nahuacantli. Ces noms appartiennent aux Indiens du Darien, qu’on appelle encore aujourd’hui

Tule

(Voir Cullen’s

Isthmus of Darien, appendix, pag. 99). Cet appendice, qui renferme un vocabulaire de mots de leur langue, semble appartenir à la race choroteca. Ajoutons encore ici les noms, conservés au temps des Espagnols, de plusieurs princes de cette contrée :

Dobayba, Abi-Beiba, Aben-Amechey, Abrayba, etc., qui nous paraissent avoir une tournure tout à fait moresque ou biblique (Herrera,

Hist, gen., decad. 1, lib. 1x, cap.6).

Dans les tumuli qui furent ouverts, il y a deux ou trois ans, auprès de la ville de David, dans la province de

Chiriqui (2), on ’ trouva un grand nombre d’objets travaillés en or d’une grande perfection, et les forêts de Veragua continuent à révéler les restes imposants d’une civilisation antique ; tombeaux, palais, colonnes colossales, couvertes, de sculptures fantastiques, mais qui n’ont rien de commun avec les nobles débris de Palenqué et de l’Yucatan (1). Les

Dorackos, considérés comme les plus policés des habitants de cette contrée, au temps de la conquête, ne paraissaient pas en avoir été les auteurs. D’autres peuples avaient-ils donc passé par là, ou bien faut-il attribuer ces monuments aux

Chorotecas proscrits à Nicaragua ou à leurs ancêtres plus anciens, les Vitznahuas, adorateurs de l’Ara

Vukub-Cakix, ou bien à ceux du singe Hun-Batz, symbole des premiers Nahuas? Ce qui est certain c’est que lorsque les Espagnols arrivèrent dans ces contrées, cette civilisation était déchue, sinon éteinte : les populations du Darien, quoique policées jusqu’à un certain point, participaient à la fois des institutions alors existantes à Cuba, à Haïti et parmi les Nahuas, et des écrivains ont cru y retrouver même des analogies avec celles des Japonais. On n’y voyait guère d’édifices en pierre; les maisons des chefs, quoique grandes et commodes et d’une structure fort remarquable, étaient généralement en bois et assises sur pilotis, précaution jugée nécessaire pour les mettre à l’abri des inondations sur les côtes marécageuses de Darien. Le palais du prince Comagre avait cent cinquante pas de long sur quatre-vingts de largeur, et les pilotis qui en formaient la substruction étaient environnés d’un mur de pierre solidement bâti : l’intérieur en était distribué avec beaucoup de goût, et les parois comme les planchers étaient tendus de nattes admirablement tissées. Dans une des salles de sa maison, le chef gardait avec piété les corps de ses ancêtres, desséchés au feu ou embaumés et enveloppés d’étoffes de prix. Cette installation était celle de la plupart des villes du littoral du Honduras et de Nicaragua jusqu’aux embouchures de l’Orénoque sur l’Atlantique. Il en était de même de la plupart des nations qui occupaient le vaste territoire renfermé entre la mer et ce fleuve : d’origine caraïbe ou alliées à cette race puissante, elles se partageaient en une foule de tribus, classées d’ordinaire au dernier degré de l’échelle sociale, mais à qui les relations, tout à fait contemporaines de la découverte, accordent des institutions bien plus policées qu’on ne saurait se

l'imaginer aujourd’hui.

(2) La province de

Chiriqui,

située entre les deux océans, est disputée par les Etats de Costa-Rica

el de Veragua (Nouvelle-Grenade), entre lesquels : elle se trouve, et la ville de David est ' du côté du Pacifique.

-

(1) Sreinan’s

Voyages, etc.

Trans. Amer, rfhnol., 1853, pag. 175.

En effet, les relations subséquentes les représentent comme des sauvages, dont le nom seul suffisait pour jeter l’épouvante dans les Antilles : leur énergie, leur impétuosité guerrière et surtout l’usage abominable où plusieurs de leurs tribus étaient de manger de la chair humaine, leur avait valu cette renommée. Mais , ainsi qu’on l’a déjà vu chez les Nahuas, cette coutume, liée à des rites mystérieux, était loin d’exclure les arts et les notions sociales, et quoique à cette époque la civilisation parût à son déclin parmi ces peuples, que l’invasion européenne achevait de précipiter dans la barbarie, il existait encore un état de culture assez avancé. Outre les maisons dont nous venons de parler et dont aujourd’hui les descendants des conquérants seraient incapables de reproduire les modèles, il s’y fabriquait des étoffes de la plus grande finesse et des ouvrages en plume aussi beaux qu’au Mexique (1). Si les hommes en quelques endroits allaient presque nus (2), les femmes s’y distinguaient par la recherche de leurs vêtements, par la beauté artistique de leurs bijoux d’or et d’argent, et surtout la taille admirable des émeraudes et des autres pierres fines dont toutes aimaient à se parer également. Herrera (3), sans entrer dans beaucoup de détails sur leur gouvernement et leurs institutions, en dit cependant suffisamment sur

Acla,

Comagre, Cureta et les autres Etats de la côte jusqu’à

Cumana

י pour donner à entendre qu’ils étaient au niveau des na-lions de Nicaragua et du Cundinamarca. Il loue la perfection de leurs peintures, sans dire toutefois s’il s’agit de caractères à l’aide desquels ils auraient conservé leurs annales : mais on sait que chez les

Caramari de Carthagène, qui s׳é vantaient également d’appartenir à la puissante nation des Caraïbes, on trouvait, comme parmi les indigènes

d'Urraba, les traces d’une culture considérable, importée anciennement, ainsi que des notions de livres et de l’art graphique (1).

(1) Herrera,

Hist. gen., decad. 1, lib.ix, cap.2, 6, etc.,

passim.

-

(2) Les relations sont fort contradictoires à ce sujet: parfois on représente les hommes comme très-bien vêtus; ailleurs, comme allant à peu près nus; il est probable que les classes inférieures se couvraient beaucoup moins, surtout dans un climat si chaud. Au Japon, les femmes du peuple s’habillent également fort peu, et les boni-mes se présentent absolument nus, si ce n’est que parfois ils ont une ceinture assez légère autour des reins.

-

(3) Ibid., ut sup.

Voir à la table générale les noms cités ici.

-

(1) Petr. Mart.,

Ocean., pag. 22 et 65. —Humboldt,

Essai sur l’histoire de la géographie du Nouveau-Continent, tom. 11, pag. 83.

Les chefs du Darien et des côtes d’Urraba prenaient les titres de

Quevi et de

Sako, qui correspondaient à ceux de prince ou de roi : ce dernier, qui se retrouve au Cundinamarca, est également mentionné comme un titre princier et sacerdotal dans la Mixtèque (2). Si chez quelques-unes de ces nations on trouvait la coutume de dévorer la chair humaine, en d’autres endroits les mœurs montraient une dissolution analogue à celles des populations de Natchez, de Panuco et de Teo-Colhuacan.

Partout on voit établi le culte du soleil, ainsi que des traces d’institutions

phalliques. Entre les rares notions religieuses qui nous ont été transmises sur ces peuples, Herrera parle du culte de

Dobayba, nommée aussi la

Mère des dieux, créatrice du soleil et de la lune, et dont Balboa chercha inutilement à découvrir le temple, afin d’en piller les trésors. Ces notions, malgré leur brièveté, nous ramènent aux dieux des Nahuas, Oxomoco et

Cipactonal, la grand’-mère et le grand-père du soleil et de la lune : mais ce qui achève d’identifier cette race avec les Caraïbes, c’est, ajoute Blas-Valera (3), que « toute cette génération d'hommes si terribles et si cruels » était sortie des régions du Mexique pour peupler ensuite celles de » Panama et de Darien, ainsi que toutes ces immenses contrées qui » vont d’un côté jusqu’au nouveau royaume de Grenade et de » l’autre jusqu’au delà de Sainte-Marthe. » Ce sont les mêmes, en effet, qu’on retrouve, plus bas, sous des dénominations diverses, quoique la tradition leur ait conservé généralement celles de

Cara, Cari, Coro, Cali, etc., dont la première syllabe est demeurée attachée à une foule de localités où ils établirent leur séjour, soit en passant, soit d’une manière permanente (1). Les foires et marchés qui se tenaient dans ces contrées, à l’instar de ceux du Mexique et de l’Amérique centrale, constatent l’existence d’un commerce actif et continu : mais on en ignore les particularités et l’on ne sait pas davantage jusqu’où il s’étendait. Cependant des communications paraissent avoir été établies anciennement avec les peuples du Pérou : on ne saurait donc s’étonner, en lisant les relations du temps, que les premières nouvelles qu’en apprit, Balboa, ainsi que de lamer Pacifique, lui eussent été données par un jeune chef de Comagre qui, en lui désignant le Sud, lui disait que dans cette direction il trouverait des princes qui n’usaient que de vaisselle d’or et qu’on y naviguait dans des barques à voiles et à rames peu inférieures à celles des Espagnols (2) : Un peu plus tard, c’était le chef de Tumaco qui traçait à Balboa, à son arrivée dans la baie de Panama, la

figure des côtes de Quito, lui décrivant en même temps la richesse de l’or du Pérou et la forme extraordinaire des Hamas que l’on charge de minerais dans les Cordillères et que les Castillans prirent pour des chameaux. Cependant il y avait plusieurs centaines de lieues depuis l’isthme jusqu’aux régions dont le Cacique avait une connaissance si précise. Combien y en a-t-il parmi nous ou parmi les Hispano-Américains, même dans les classes

instruites, qui seraient aujourd’hui en état d’en faire autant ?

(2) Hist, des nations civilisées du Mexique et de l’Amér. cent., tom. ni, chap.l, pag.1T.

-

(3) Garcilaso de la Vega,

Comentarios Reales, etc., Iib.1, cap. 11.

(1) De

Cariari, première localité que Colomb découvrit après le cap Gracias â Bios, sur la côte

orientale de Nicaragua, on retrouve ces noms jusqu’à l’extrémité du Pérou.

(2) Petr. Mart.,

Ocean., pag. 22 et 65. — Herrera.

Hist, gen., decad. 1, lib.x, cap.3. .

En observant ainsi sur le grand isthme qui unit les deux Amériques les débris de ces races, qu’on peut regarder comme les plus anciennes entre celles qui fondèrent les institutions sociales sur ce continent, on voit déjà comment leurs migrations ont dû s’opérer du nord au sud, et par quel concours de circonstances des nations ennemies, différant de coutumes et de religion, se sont trouvées simultanément sur la même route et auront pu quelquefois se fondre l’une avec l’autre : ce fait intéressant dans l’histoire des migrations humaines nous conduit par analogie à en supposer beaucoup d’autres; il servira peut-être à expliquer bien des anomalies apparentes, en indiquant de quelle manière des populations, soit sauvages, soit civilisées, ont

dû naturellement se rencontrer sur cette ·route étroite, afin de passer pour ainsi dire d’un pôle à l’autre.

Si nous n’avions d’autre objet que de soumettre à un rapide examen les diverses nations que l’on s’accorde généralement à considérer comme ayant possédé, antérieurement à la conquête, des institutions sociales supérieures, nous passerions sans nous arrêter de l’Amérique au plateau de Bogota, et de là par les Andes au Pérou. Mais ce que nous cherchons à découvrir, ce sont les traces des peuples que nous ·venons de suivre jusqu’aux confins de l’isthme de Darien : car dans les régions intermédiaires, en grande partie aujourd’hui recouvertes de forêts, c’est à peine si, à l’exception des villes et dès États modernes, on trouve un souvenir du passé. Ce que nous avons déjà vu

suffît, cependant, pour démontrer que ces solitudes où l’on discerne encore de

loin en loin quelque tribu indigène, se reliaient par des anneaux d’une chaîne

rarement interrompue d’existences maintenant éteintes, aux civilisations

méridionales. En les interrogeant, nous verrons jaillir encore quelque lumière

sur les problèmes qui se rattachent à l'histoire des grands peuples environnants. En effet, qu’on suive, en longeant le littoral, les navigateurs et les conquérants du xv1esiècle, de Darien à Cumana, on trouve ces contrées occupées, comme nous venons de le voir, par des populations qui paraissent appartenir presque invariablement à la même race que celles des

Caramari

de Carthagène et de Sainte-Marthe, race guerrière et souvent farouche, à laquelle toutes les autres se vantaient d’être unies, sinon par des liens du

sang bien étroits, au moins par des alliances nombreuses. Vivant à des degrés divers de civilisation ou de barbarie, c’est la même race qu’on voit se répandre sur les deux rives de l'Orénoque, envahissant tour à tour les différente régions de l’Amérique méridionale jusqu’aux confins même du Chili.

Peu d’années avant l’arrivée des Espagnols, un essaim de Caraïbes avait débarqué aux Antilles, où leur force et la coutume de dévorer leurs ennemis avaient répandu la terreur. Fiers de leur puissante stature, ces guerriers formidables se sentaient doués des qualités personnelles que semblent avoir presque toujours possédées les races conquérantes. Aussi* se plaçaient-ils au-dessus des peuples qui les environnaient, et ils répétaient avec orgueil qu’eux seuls étaient des hommes, tandis que les autres n’étaient que des esclaves. La même pensée leur faisait redouter pour leurs fils la petitesse des yeux, qu’ils regardaient comme une disgrâce, sans doute parce qu’elle était une

marque distinctive des tribus brésiliennes qui les avoisinaient. Pour la prévenir, ils avaient, ainsi que les Nahuas de ־Nicaragua, adopté la coutume de repousser en arrière le front du nouveau-né, ce qui lui déformait le crâne, mais en faisant ressortir les yeux comme ils le désiraient (1). Leur nom même, si l’on ajoute foi à l’étymologie qu’on en donne (2), attestait l’orgueil d’une race puissante et belliqueuse, car il aurait signifié l’homme par excellence, et, ainsi que

nahual dans le Nord, celui de

cara dans le Sud n’était dans l’origine qu’une sorte de titre d’honneur qu’on décernait aux chefs qui s’étaient distingués par quelque action d’éclat.

(1) Dans l’épopée de Hunahpu et de Xbalanqué, il y a un passage curieux, où les saltimbanques mystérieux, qui se montrent en Xibalba pour exécuter leurs prestidigitations merveilleuses, refusent de se présenter devant les rois, dans la crainte que leurs grands yeux ne paraissent quelque chose de difforme (Voir 1θ

Livre Sacré, pag. 119).

(2) Suivant Rochefort

(Histoire des Antilles , pag. 455),

Caribe signifie guerrier; c’est le même sens qu’on donne au mot

Guarani, qui veut dire guerre, suivant le P. Antonio Ruiz;

Guarini-hara , guerrero , guerrier

(Tesoro de la lengua guarani , pag. 130). Alors

Guarani, Carini, Caribe

auraient la même origine que le mot

war, guerre, ainsi que la plupart des mots germaniques qui s’y rattachent (A. d'Orbigny,

L'homme Américain,

torn, ii, pag.’268). D’autres donnent à ce mot la même origine qu’au mot

Cara des Turcomans,

beau, fort, puissant, excellent, etc.

Les Caraïbes se souvenaient d’être sortis du nord, et l’on a recueilli des traditions qui leur donneraient pour berceau les plaines des Florides, aussi loin même que les Alléghanies (1). On a déjà vu par quel concours de circonstances la race nahuatl avait pénétré dans l’Amérique méridionale, et les premières colonies qu’elle y avait, établies : avant elle, et depuis, d’autres essaims, identifiés avec les Caraïbes par un contact prochain, auraient pu suivre la même route, les uns, en descendant les côtes du Pacifique, à la suite des Chorotecas, les autres en remontant les rives du Magdalena ou en traversant même un bras de mer, d’un point de la terre ferme à l’autre, afin de se fixer dans quelque autre partie du continent, comme aux embouchures de l’Orénoque, où plusieurs de leurs tribus se maintinrent fort longtemps. Autour d’eux s’étaient répandus, dans cette direction, une foule de peuples de mœurs · analogues et parfois de même langage (2) ; ceux-ci avaient sans doute partagé naguère leur fortune ; mais les Caraïbes les regardaient si peu comme leurs égaux, qu’aujourd’hui même ils ne peuvent encore se résoudre à vivre auprès d’eux dans les missions espagnoles. Aussi s’efforçaient-ils constamment de les soumettre ou de les détruire, et de là naissaient des guerres mortelles où se consumaient les forces des nations voisines. On les représentait surtout comme de terribles chasseurs d’hommes, qui entreprenaient les expéditions les plus hardies pour aller au loin surprendre des clans étrangers et y faire des prisonniers. C’est ainsi que les Nahuas, dans les temps les plus anciens, allaient au loin chasser aux captifs, et que les Mexicains, à une époque rapprochée de la conquête, s’engageaient à dessein dans des combats avec les Tlaxcaltèques et les autres États voisins, afin d’avoir des victimes à ramener aux autels des dieux.

(1) Petr. Mart.,

Ve Mare Ocean., j (2) D’Orbigriy,L'homme Américain,

pag.6.— Rwhefori,

Hisi.des Antilles, loin. 11,

passim.

pag.351. I

Quelque inférieure que nous paraisse aujourd’hui la condition des Caraïbes, les relations des premiers conquérants, d’accord avec les observations d’un voyageur moderne (1), nous font voir, chez cette nation ambitieuse et intelligente, des traces d’institutions vastes et savantes, destinées à consolider le pouvoir aristocratique et l’influence sacerdotale. Mais comme elles étaient partout en décadence, même chez les tribus ]es plus policées, à l’époque de la découverte de l’Amérique, c’est à peine si l’on en aperçoit actuellement quelques débris presque effacés. On y retrouve cependant l’hérédité consacrée dans les familles régnantes, le respect des princes et de la religion, l’obéissance aux lois, une extrême ténacité aux anciennes coutumes, les épreuves de l’initiation guerrière, sanctifiées par des pénitences cruelles et des austérités extravagantes qui rappellent les rites des Mexicains ; on y retrouve, comme parmi les Iroquois, l’usage de préparer, par des supplices atroces, le sacrifice du prisonnier qu’on dévorait ensuite religieusement. Le récit qu’on lit de ces horreurs dans les histoires du temps, les représente généralement comme une simple coutume populaire ; mais des descriptions plus anciennes et plus spécifiées ajoutent aux détails ordinaires d’autres rites qui nous montrent le bourreau se préparant au meurtre par des veilles austères, comme le sacrificateur mexicain.

(1) Humboldt,

Relation historique,

pag.471, etc.

Parmi les tribus du Brésil qui avaient appris des Caraïbes à dévorer leurs prisonniers, c’était le prêtre qui les excitait, au nom des dieux a qui demandaient de la chair humaine. » Ainsi les scènes monstrueuses où la peuplade entière s’associait au meurtre de l’ennemi, dont elle mangeait les restes, étaient dans le principe de véritables, sacrifices humains, analogues à ceux qui existaient dans l’Anahuac. Ils faisaient partie de cet ensemble de croyances et d’institutions, systématiquement conçu dans l’origine, comme une satisfaction mystérieuse par le sang, et dont le sacerdoce se servait actuellement pour endurcir le guerrier à toutes les horreurs du carnage. On ne saurait méconnaître qu’une pensée bien profonde eût présidé à cette organisation de la tribu barbare. C’est une vaste combinaison que celle dont nous trouvons ici les débris : car elle renfermait de tous les côtés la vie du

guerrier et lui traçait une route uniforme vers le but militaire et religieux qu’elle lui avait assigné ; mais là, comme au Mexique, elle n’atteignait ce but qu’en sacrifiant les sentiments d’humanité, qu’en étouffant la voix de la conscience, qu’en faussant en-fièrement l’idée vraie de la religion (1). Faut-il s’étonner après cela qu’elle imprimât aux peuples ce mouvement rétrograde que nous signalions tout à l’heure? Elle ne formait le guerrier qu’en dénaturant l’homme. Du reste, les faits paraissent s’accorder partout pour montrer que les cruautés du sacrifice humain et l’anthropophagie qui en était la conséquence, s’accroissaient dans le sens contraire de la civilisation. On peut en juger parles nations de la Zapotèque et du Yucatan, dont la religion était moins cruelle et chez qui la culture sociale était bien supérieure à celle des Mexicains et des Tlaxcaltèques ; il en était de même chez les nations du littoral, depuis la commerçante cité d’Acla au Darien, jusqu’à Cumana, où les coutumes étaient généralement plus douces et la condition plus policé^ que chez les tribus caraïbes de l’intérieur.

(1)

M0ke,

Hist. des peuples américains, pag.54.

Si des bords de l’Orénoque nous passons à des régions plus méridionales, nos regards, en embrassant cette vaste étendue de fleuves et de forêts qui s’étend entre les bords de l’Amazone et ceux du Rio de la Plata,

découvrent des populations homogènes, au teint jaunâtre, à la taille ramassée, à

la physionomie presque mongole et qui, pour la plupart, parlent des dialectes de

la même langue. Ce sont les Guarani-Brésiliens, sortis évidemment d’une autre

souche que les Caraïbes à la haute stature et aux traits caucasiens : mais leurs usages guerriers et religieux, l’organisation de leurs tribus, les détails même de la vie domestique, les

assimilent si complètement à ces derniers, qu’on peut dire, au point de vue social et historique, qu’il devient impossible de séparer les deux familles. Or, quelque obscur que soit le passé chez les peuples qui n’ont point d’histoire, les

mœurs et le caractère du Caraïbe le rattachent visiblement à ces Américains du Nord parmi lesquels il se souvenait d’avoir vécu autrefois. Les Brésiliens, aussi, venaient de contrées plus septentrionales., et ils en avaient rapporté des coutumes qui rappelaient leur séjour dans ces parages : tels étaient

l'anthropophagie et l’usage de scalper les prisonniers (1), celui d’entretenir du feu auprès de leur couche et l’emploi d’une sorte de calumet. Une autre habitude qu’ils ne pouvaient pas tenir de la race caraïbe, atteste encore mieux leurs relations avec les tribus qui occupaient jadis le territoire des États-Unis : c’est l’arrangement particulier de leurs habitations, disposées sur un autre plan que le carbet, mais pareilles de tout point à celles que construisaient les Hurons et les Iroquois.

(1)■« Voici maintenant ce qu’ils font (les Carios) avec les têtes qu’ils

ont coupées dans un combat: ils enlèvent la peau avec la chevelure, la font

sécher, cl la placent au bout d’une perche en signe de victoire,»etc.(Voyage.

d’Ulrich Schmidel au Rio de la Plata,

coll .Ternaux, pag. 181).

C’est donc bien du nord que venait la race brésilienne, et ses coutumes propres le démontrent aussi clairement que celles qui lui étaient communes avec les Caraïbes. Mais en était-elle sortie en même temps qu’eux ? Les vagues traditions qui répondent à cette question prouvent seulement que les deux peuples avaient été entièrement unis à l’époque d’une grande crise qui avait menacé leur existence et qui fut suivie de leur départ pour leur séjour actuel. Thevet, parlant du respect dont les Caraïbes étaient entourés chez les

Tupis, ajoute (2) : « La réputation des Cannibales est si grande en ce pays-là, que tous nos sauvages, pour se dire et porter vaillants, se disent en être descendus. Car comme après leur déluge, plusieurs (de leurs ancêtres) se furent sauvés sur les montagnes de ce peuple, ils se marièrent là et revinrent ensuite avec leurs femmes, les enfants qui en étaient nés et quelques-uns des parents de leurs épouses. Par ce moyen ils repeuplèrent leur région, ce qui est cause qu’ils sont si vaillants. »

(2) Thevet,

Cosmographie, liv. xxn, cbap. 1.

Il ne saurait donc rester aucun doute sur

l'ascendant qu'avait jadis obtenu ce peuple roi, et les Brésiliens désignaient eux-mêmes le Caraïbe comme leur protecteur et comme le brave par excellence, opinion qui était encore admise au

XVIe siècle chez toutes les tribus du littoral. Ainsi l’idée d’amitié, d’alliance, de communauté de fortune entre les deux races se trouvait généralement établie, quelque vague que fût devenue la mémoire des événements qui les avaient réunis. Les Caraïbes avaient donné aux Brésiliens les devins ou

piayes qui prenaient encore au Brésil le nom de

Caraïbe

ou meyre qui signifiaient étranger (1). A ces prêtres d’une religion sanguinaire, les populations voisines attribuaient les habitudes féroces qui les élevaient à leurs propres yeux et constituaient le guerrier.

On voit donc partout l’action du même peu-pie dominer l’existence des autres, comme si les tribus au teint jaunâtre, à la physionomie chinoise, dont se compose le groupe brésilien, avaient obéi sans résistance à la supériorité d’une race à la fois plus intelligente et plus énergique.

(1)Thevel,

ibid.— Jean de Lery,

et, depuis lors, Humboldt, en font aussi la remarque/ainsi que M. Ferdinand

Denis, le savant bibliothécaire de Ste-Geneviève.

Ces indications suffisent pour montrer

l'influence que le Caraïbe dans l’Amérique méridionale, comme ailleurs le Toltèque ou le Nahua, avait exercée à une époque ancienne sur ces nations inférieures. Issu d’une autre souche et formé, pour ainsi dire, d’éléments plus actifs, il les avait rencontrées éparses, désunies, timides, peut-être, ou étrangères du moins à la passion des armes : mais après s’en être emparé comme d’une masse inerte, il leur avait donné sa propre impulsion. De lui venaient leurs pensées comme leurs lois, leur caractère comme leurs rites, et ce n’est pas de lui que nous l’apprenons, mais d’elles seules. Nous n’essaierons pas de déterminer l’époque, ni la région où s’était forme le lien qui attachait la race brésilienne à la fortune des Caraïbes : les événements accomplis avant les temps historiques ne peuvent être ramenés qu’à demi à la lumière. Cependant, les notions que nous avons relatées dans les chapitres précédents permettent de distinguer vers quel temps ces grands essaims ont pu s’acheminer du nord au midi, pour prendre possession des vastes contrées où les Européens les découvrirent. Le

Livre Sacré

nous fait assister à trois grandes périodes de dispersion des races américaines : c’est celle du déluge de Gucumatz où probablement de nombreuses nations, épouvantées de ce cataclysme, s’éloignèrent, ainsi que semble l’indiquer la tradition des Tupis, du théâtre de ce grand désastre; ce sont les révolutions, causées dans l’empire de Xibalba par les

différentes migrations de la race nahuatl, migrations qui occasionnèrent évidemment le déplacement d’un grand nombre de nations plus anciennes, durant les siècles qui précédèrent ou qui suivirent immédiatement le commencement de Père chrétienne ; c’est enfin l’irruption des tribus du nord sur le Mexique, au temps de la chute de l’empire toltèque, au

xie siècle, et qui paraissent avoir causé également d’immenses bouleversements dans le monde américain. On voit clairement à ces diverses époques les mouvements qui s’opèrent parmi les peuples, tant barbares que civilisés, et si, dans les traditions mexicaines, on ne les aperçoit guère au delà de Panama,· dans celles du Pérou, au contraire, on les voit s’avancer à droite et à gauche, descendre dans les régions situées au delà même du lac de Titicaca et traverser toute l’étendue du continent.

Ainsi qu’on l’a vu précédemment, la marche des tribus avait en général suivi les bords de

l'Océan ; d’autres vinrent, cependant, directement par mer, comme on le verra par les traditions que nous rapporterons plus bas. Chacune de ces migrations, · encore qu’elles fussent d’une même race, s’accomplit à plusieurs reprises et quelquefois même à des périodes fort éloignées. Les nations pampéennes, qui semblent avoir occupé primitivement la partie méridionale du continent, furent naturellement balayées l’une après l’autre devant ces invasions redoutables, quel que fût le degré de civilisation qu’elles eussent atteint, ou bien se confondirent avec les nouveaux venus. Chez un grand nombre de ces nations, on reconnut à l’époque de la conquête des traces

nombreuses d’institutions policées qui rappelaient une civilisation antérieure, déchue comme tant d’autres, et dont les

traditions religieuses, quoique bien vagues déjà, les rattachaient aux dogmes antiques propagés par la race nahuatl. Chez les

Yuracarès

(hommes puissants), c’était un incendie général des forêts dont le récit rappelle en partie l’ouragan dont il est question au

Livre Sacré, et l’éruption des volcans, telle que la raconte le

Codex Chimalpopoca \ cette catastrophe remplace chez eux le déluge des autres nations. Chez les mêmes encore,

Ulé, de l’arbre le plus brillant des forêts qu’il était d’abord (1), se métamorphose en homme, à la prière d’une jeune fille, qui, devenue mère d’une manière

merveilleuse, donne le jour à Tiri qu’arrache de son sein la femelle d’un jaguar. De leur côté, les

Mbocobis racontent que la lune est un homme

[Adago) et le soleil sa compagne

(Gdazoa).

Ce dernier tomba du ciel : un Mbocobi le releva et le plaça où il est ; mais il tomba une seconde fois et incendia toutes les forêts. Les Mbocobis se sauvèrent en se changeant en

Gabinis et en

Caïmans. Un homme et une femme seuls montèrent sur un arbre pour fuir le danger et voir couler les flots de feu : une flamme leur brûla le visage et ils furent changés en singes (2). En résumé, chez la plupart de ces populations, dont on a si mal recueilli les traditions religieuses, on retrouve sous une forme ou une autre le culte du soleil souvent mêlé à celui du serpent ; celui du

Tamoï,

ou le Vieux du ciel, delà Grand-Mère ou du Grand-Père qui rappellent constamment les titres d’Oxomoco et de Cipactonal. C’est le même dieu qui a vécu parmi eux, qui leur a enseigné l’agriculture, qui, avant de les quitter, leur a promis de les secourir au besoin et qui ensuite a disparu à l’orient. C’est aussi en mémoire de son ascension au ciel qu’ils bâtissaient des temples octogones où ils allaient demander par leurs prières et leurs austérités

l'accomplissement des promesses de leur législateur (1).

(1) D’Orbigny,

L’homme Américain^

toin. i, pag.365. Le lecteur se rappel-leva que la balle avec laquelle jouait Hunhun-Abpu était

d’ulé, ulli, ou gomme élastique. La fable ici paraît un souvenir confus

de ces événements antiques, comme d’Oxomoco, épouse de Cipactonal , représenté quelquefois comme

Tlaca-Ocelotl,

)’Homme-Tigre.

(2) V. le

Livre Sacre, pag.31.

(1) D’Orbigny,

L’homme Américain,

torn.h, pag. 102, 277, 319 et 329.

§ XIII.

Origine antique du Pérou. Ecritures et chronologie. Premières émigrations. Arrivée des Chimus ou Géants. Leur migration vers les montagnes, puis à la côte. Invasions étrangères. Ruine de la dynastie primitive du Pérou. Période inconnue jusqu’aux Incas. Réforme religieuse et sociale opérée par ces princes. Traditions antiques de Tijahuanaco et du lac de Titicaca. Les Viracocha. llla-Ticci et Con-Ticci-Viracocha. Pacaric-Tambo et le Tonacatepetl. Les quatre Ayar, souvenir des traditions nahuas. L’Inca Virococha. Culte de Con chez les Chibchas. Traditions et institutions toltèques au

Bogota et au Zenu.

Si

des plaines centrales de l’Amérique du Sud on jette les regards vers la grande

chaîne des Andes, on reconnaîtra que la côte occidentale du continent forme ici

comme une étroite vallée, resserrée entre l'Océan et les montagnes. Au rapport

de quelques observateurs modernes, une seule race d’hommes aurait peuplé toute

cette contrée dont la longueur est de plus de mille lieues. On ne voit pas,

disent-ils, qu’aucune invasion y soit venu déplacer violemment les peuples, et

le rempart de montagnes que la nature y a mises, aurait partout couvert les

anciens habitants des révolutions qui s’accomplissaient dans les autres régions

de l'Amérique. Ces peuples, c’est sous le nom

d'Ando-Péruviens qu’un de ces observateurs (2) les a classés dans le tableau des races américaines. Cependant, si l’on en croit les traditions antiques du Pérou et de l’Equateur, le mouvement des grandes migrations et le choc des masses, pour être plus anciens, ne s’y seraient pas moins fait sentir qu’ailleurs. Les notions que nous comptons présenter à ce sujet sont en partie tirées d’un auteur accusé quelquefois d’avoir exagéré l’antiquité des annales péruviennes (3), mais à qui l’on accorde cependant une connaissance approfondie des choses de cette contrée. Après, avoir hésité à nous servir de ses

Mémoires, nous avons cru, sur un examen attentif de cet ouvrage, ne pas pouvoir lui refuser la confiance qu’il nous paraît mériter. Il est d’accord, pour la plupart des faits les plus importants, avec Herrera, Zarate, Balboa et Garcilaso lui-même ; mais ce qui a surtout entraîné notre suffrage, c’est que ces faits coïncident d’une manière singulière avec les époques mémorables de l’antiquité américaine, telles qu’on les trouve exposées dans le

Livre Sacré

et dans le

Codex Chimalpopoca, qu’on ne le peut en aucune façon soupçonner d’avoir connus auparavant. Quant à Garcilaso, écrivain véridique en tout ce qui touche au côté glorieux de l’histoire des Incas, on ne saurait dire qu’il soit contraire à l’ensemble des annales, rapportées par Montesinos : Inca lui-même et considérant comme barbare (1) tout ce qui était antérieur à sa famille ou établi diversement de la législation des fils du Soleil, il se contente de commencer l’histoire de son pays avec Sinchi-Roca, réformateur religieux et fondateur d’une nouvelle dynastie, dont il fait naturellement le second monarque du Pérou, afin de le rattacher immédiatement à Manco-Capac, que les peuples étaient accoutumés à vénérer, comme la souche sacrée des rois et des nations dès la plus haute antiquité.

(3) Montesinos,

Mémoires sur l'Ancien Pérou, coil.Ternanx. Munoz, historiographe de l’Amérique, nommé par le roi d’Espagne, dans une note jointe au manuscrit de cet ouvrage, dit que Montesinos avait été deux fois visiteur (visitador) au Pérou, qu’il l’avait parcouru dans tous les sens et y avait résidé plus de quinze ans. Le P. Rodriguez, dans son

Histoire du Maragnon, dit que personne ne connut mieux les antiquités du Pérou. Ajoutons que les monuments de Tiahuanaco et d’autres si supérieurs à ceux de la civilisation des Incas, sont le meilleur témoignage en faveur des nations civilisées, dont Montesinos donne les annales, et contre les assertions de Garcilaso, qui ne peut s’empêcher de le reconnaître lui-même

(.Comentar. Ileales, lib. 111, cap. 1).

(1) C’est dans le même esprit que les historiens romains omirent à dessein tout ce qui avait traita la civilisa-lion et aux annales étrusques, détruites par leurs consuls après la prise de Véies, et que Scipion ordonna la destruction des monuments et des bibliothèques de Carthage. De même encore les Grecs considéraient les Perses et les appelaient des barbares comme leurs successeurs appelaient aussi nos pères des barbares, an

moment même où de vrais barbares, les Turcs, s’apprêtaient à leur prendre Constantinople. Du reste Garcilaso dit, avec ses préjugés ordinaires, que les Incas étaient incapables de faire le mal et en dit le moins qu’il peut. Balboa ne paraît pas du même avis

Les divers écrivains qui ont traité de l’histoire du Pérou, et Garcilaso le premier, s'accordent à donner aux régions, comprises actuellement sous ce nom, une origine fort ancienne et à reculer, bien au delà de la monarchie des Incas, le berceau des nations qui furent depuis soumises par leurs armes (1). La plupart sont d’accord également à reconnaître qu’en outre des

quipos ou nœuds de diverses couleurs, dont ils se servaient pour compter les temps et les choses, les peuples de cette contrée possédaient plusieurs sortes d’écritures, les unes

calcul if ormes, ainsi qu’elles étaient surtout à Quito, les autres figuratives et monosyllabiques (2), d’autres enfin phonétiques comme les nôtres, si l’on en croit Montesinos et, peut-être, Herrera lui-même. Le papier fabriqué des feuilles du bananier, dont on se servait encore pour écrire au Chili, vers l’époque de la conquête, aurait existé dix-huit cents ans au moins avant notre ère, ainsi que les

quilcas, peaux de bêtes préparées ou parchemins, sur lesquels on écrivait alors les annales du pays : car « on connaissait l’usage des lettres, et il y » avait des hommes savants et des maîtres qui enseignaient à » lire et à écrire, ajoute l’auteur (1), comme le font aujourd’hui » les

Amautas. » Dès cette époque reculée, « le roi Inti-Capac avait » établi l’année solaire de 365 jours et six heures, et partagé les » années en cycles de dix, de cent et de mille ans, au moyen des» quels ils conservèrent l’ordre des dynasties royales (2) et la » mémoire des événements les plus reculés de leur histoire. »

(1) Garcilaso parlant des populations appelées

Géants dans la tradition, et auxquels on attribuait les édifices de Tiahuanaco, dit : « Sera bien démos « cuenta de una hûtoria notable y de » grande admiracion, que los Natu» rales della (region de Mania) tienen » por tradicion de sus aniepasados, » de

muchos siglos atras, de uiios » gigantes, que dicen fueron por la » mar â aquella tierra....

{Cornent. Real. lib. ix, cap. 9.) — Montesinos fait remonter la première dynastie péruvienne à 2,500 ans avant J.-G. — Suivant Velasco,

Hist, du roy. de Quito, coll. Ternaux, tom.

1,

pag. 12, la

race des peuples, dits géants, habitait encore la côte de Mania, dans le commencement de Père chrétienne, et elle en avait chassé des nations plus anciennes. Au Cundinamarca la tradition faisait remonter à vingt cycles^ la réforme religieuse due au prophète Suhacon : on sait que ces cycles étaient de soixante ans chacun, comme au Japon. (Zamora,

Hist, del Nuevo Reyno de Granada, lib. 11, cap. 14, pag. 134.)

(2) Voici ce que dit Herrera : « lu-ע

dios Christianos hahavido que se han

יל

confesado por el Quipo, como un

י>

Castellano por escrito, i algunos In-׳> dios se han confesado llevaodo la « Confesion escrita con

pinturas, 1

» caractères, pintando cadannode los » diez Mandamientos por cierto modo, » i luego haciendo ciertas senales

י»

como cifras... de donde so puede » colcgir la viveça de aqiicllos ingenios, pues por este modo

escri-» ven tam bien muchas oraciones , » i asi nunca, los Indios tuvieron Le» tras, sino cifras, ό Memoriales, en la » forma dicha. Por unas cuentas de » pedreçuelas aprenden quanto quieren tomar de memoria.... Sus

esrituras, como no eran letras, sino » dicciones, sin necesidad de travarse « unas con oiras, las ponian de arriba » abajo ; i de esta manera, con ־sus

» figuras se enlendiau. »

{Hist. gen.

decad. v, lib. iv, cap. 1.)—Balboa, parlant du testament écrit de Huayna-Capac, dit : « On prit un long bâton

ou » espèce de crosse et on y dessina des » raies de diverses couleurs d’où l’on » devait avoir connaissance de ses » dernières volontés ; on le confia » ensuite au

Quipocamayoc ou notaire (ou plutôt archiviste-général). »

{Hist, du Pérou. Coll. Ternaux, pag. 198.) Ainsi 011-écrivait aussi les signes qu’on faisait avec les quipos. Voir encore Aubin,

Mém. sur la peinture didactique et l’écriture fig. des anciens Mexicains, Paris, 1849, pag. 59. Quant aux

quipos, ils étaient connus au

Paruhuas de Quito longtemps avant les Incas; les chefs araucaniens s’en servent encore aujourd’hui et les lisent couramment. Les écrivains des États-Unis comparent les quipos au

Wampum ou colliers de porcelaine dont parlent Lafîtau et Charlevoix et disent que les Indiens du nord s’en servaient de même pour conserver leurs annales !Smith’s

History of Ncm-York, vol. 1, pag. 74).

(1) Montesinos,

Mémoires sur l’ancien Pérou, pag. 33. « Quand D. Alonso de Eveilla se trouvait au Chili, dit-il, il manqua de papier pour écrire les vers de son poème, et un Indien lui enseigna l’usage de ces feuilles. Ils écrivaient aussi sur les pierres. Un Espagnol a trouvé des inscriptions de ce genre sur les édifices de Quinoa, à trois lieues de Guamanga (à 60 1. environ à

l'O. N. O. du Cuzco), et personne ne put les lui expliquer... » Cette écriture serait-elle la même que M. Aubin a si bien appelée

calculiforme? elle serait entièrement phonétique, et les Arauçaniens, au dire des voyageurs, en auraient conservé le secret. Remarquons ici que le mot

quilca, qui n’a pas de sens dans le qquichua, pourrait avoir sa racine dans le mot

cuiloa (nahuatl), écrire, peindre.

(2) « Ce dernier cycle ׳celui de mille ans) se nommait

Capac-hesata on

Intip-huatan ,

c’est-à-dire grande année du soleil. C’est au moyen de ces cercles qu’ils ont conservé la chronologie de leurs rois. Les Indiens se servent très-habituellement de celte phrase.

isaay Intiapillis campin cay, cay caria; telle ou telle chose est arrivée, il y a deux soleils. C’est parce que le licencié Polo de Indagardo n’a pas compris cette phrase, qu’il a avancé que les Ingas

n’avaient pas plus de 450 ans d’antiquité; il a confondu le cercle de

cent ans avec celui de mille ans. Les Indiens disent 4500, ce qui les

fait remonter au déluge. Cependant il est très-vraisemblable que les Ingas n’ont en effet régné que 400ans.»

(Mém. sur l'ancien Pérou, pag. 62.' Nous ne changeons rien aux mots qquichuas, qui sont fort peu corrects par la faute du copiste ou du correcteur du traducteur de Montesinos.

C’est ainsi que les traditions, d’accord avec les chants historiques des Amautas, avaient transmis le souvenir des premières tribus qui, vingt-cinq siècles avant notre ère, avaient peuplé le Pérou, depuis les côtes qui sont sous l’équateur jusqu’à l’extrémité du Chili. Ces tribus seraient venues indistinctement des Andes, de terre ferme et par la mer du Sud; elles seraient demeurées en paix les unes avec les autres, pendant une période d’environ deux siècles, après quoi des contestations s’étant élevées sur la possession des sources et des pâturages, les premières guerres auraient éclaté à cette occasion. Chaque tribu se choisit alors un chef capable de la conduire au combat, et ceux-ci auraient profité de cette circonstance pour étendre leur pouvoir. Tel était l’état des choses, lorsqu’apparurent les quatre frères avec qui commencent d’ordinaire toutes les histoires péruviennes, mais dont la légende rappelle si clairement les antiques traditions du

Livre Sacré, que nous croyons devoir la laisser momentanément pour la reprendre plus bas, lorsque nous traiterons des notions religieuses conservées dans ces contrées. Le nom du fondateur de la première monarchie péruvienne aurait été Pirhua, qui réunit plusieurs peuplades éparses et qui aurait bâti la ville du

Cuzco, afin de pouvoir les retenir plus aisément sous son autorité (1).

(1) Id.

ibid. pag. 6. Les diverses légendes qui regardent

Pirhua nommé d’abord

Ayar-Uchu-Topa, n’ont rien de précis ni d’arrêté et elles paraissent confondues avec des traditions d’une date postérieure. Sous la dynastie des Incas, on distinguait la monarchie

qquichua par le nom des quatre aires des vents. Ainsi

Cuzco étant considéré comme le centre ou l’ombilic de la terre, on appelait ce qui était à

l'0rient de cette ville

Antisuyu, région des Antis, ce qui était à l’occident

Cuntisuyu,

région de Cunti, au nord

Chinchasuyu,

région de Chincha, et au midi

Collasuyu, région de Collao. C’est dans celle-ci qu’existait le lac fameux de Titicaca.

Sous le règne de Manco-Capac Ier, arriva au Pérou, suivant Montesinos, la première émigration étrangère : ses bandes nombreuses sortaient à la fois des provinces méridionales

d'Arica et de

Collao, tandis que d’autres descendaient des Andes au

nord-est vers le Cuzco. La tradition leur donnait le nom

Rimas (2) : c’étaient des hommes grands et forts; mais leur caractère paisible les fit regarder comme une classe inférieure. Plusieurs de leurs tribus s’établirent dans les provinces de

Puma-cocha, de Quinoa, de

Huaitara et de Chachapoyas, qui s’étendaient jusqu’à plus de cent lieues au nord du

Cuzco et où l’on trouvait encore au temps de la conquête des débris d’édifices antiques, monuments de cette vieille race : il y en eut d’autres, qui, on ne sait pourquoi, ajoutent les Amautas (1), ayant construit des canots, descendirent le fleuve Apurimac, pour aller peupler sans doute les contrées arrosées par le Maragnon. Deux comètes, qui se montrèrent, dix-sept cents ans environ avant Père chrétienne, auraient été suivies d’une grande sécheresse, dont les conséquences auraient fait périr la plupart des habitants de la côte entre

Tumbez et

Arica (du 3° au 18° sud), après quoi le pays serait demeuré à peu près désert. Mais quelques années plus tard, il aurait été repeuplé par des étrangers de haute stature et d’un aspect monstrueux, dont l’apparition aurait jeté l’épouvante parmi ceux qui y étaient restés. Ces étrangers sont indifféremment appelés les

Géants et les

Chimus (2), dans les histoires ; c’est à la côte où se trouve le port de

Manta sur

l'Océan Pacifique qu’on les vit débarquer (3), sans qu’on sache d’où ils étaient partis.

(2) Montesinos,

Mémoires sur l’ancien Pérou, page 26. M. Ternaux a laissé passer tant de fautes de copiste ou d’impression dans les ouvrages qu’il a traduits de l’espagnol, qu’on a le droit de douter si le mot

Atumuruna est correct. Tel qu’il parait on ne le trouve point dans le

vocabulaire de la langue qquichua,.

Cependant, il serait possible qu’il vint de

hatun, supérieur ou ancien ou grand, et de

runa, homme. Ceci correspondrait à — hommes anciens ou grands, peut-être à

géants, cette dernière dénomination étant généralement celle de toutes les populations ancien-nés, dont l’origine a quelque chose de mystérieux.

(1) Ceci donnerait à penser que c’élaii une race primitive et conquise, provenant d’une de ces grandes migrations antiques de peuples chassés de leur pays.

(2) Montesinos,

Mémoires, etc. pag. 67 et 74. L’auteur n’identifie les

Géants avec les

Chimus qu’à la pag. 78, où le récit prend un ton plus conforme à

l'histoire. Sous le nom de Chimus, Garcilaso les reconnaît lui-même comme une des plus anciennes et des plus puissantes races du Pérou: à la même famille auraient appartenu les

Chinchas,

quoique les deux nations eussent été souvent en guerre pour la possession des pâturages (Com.

Real. lib. vi, cap. 32).

(3) Manta, aujourd’hui petit port de mer au N. de

Monte-Cristo, dans la république de

[,Ecuador (0°57’ sud). C’est là

également que Garcilaso et les autres auteurs font aborder ceux qu’ils appellent

Géants, d’après la tradition; tous également sont d’accord sur les grands édifices qu’ils y laissèrent et dont on voit encore des restes à la

Punta-Santa-Elena (2e 11’ sud). Conf. Garcilaso,

Corn. Real., lib. ix, cap. 9. — Herrera,

Hist. gen.,

decad. v, lib. 11, cap. 1. — Montesinos,

Mémoires, pag. 75. — Velasco,

Hist, du roy. de Quito, chap. 1, pag. 12. Suivant ce dernier, ils occupaient encore toute la côte de

Manta et de

Charapoto, au commencement de l’ère chrétienne. Les traditions disent qu’ils furent consumés par le feu, à cause de leurs sodomies: mais les mêmes histoires ajoutent plus loin, qu’ils en furent chassés pour la plupart par une autre nation qui arriva également par mer, les

Puruhas

ou

Puruhuas qui paraissent avoir appartenu à la race nahuatl.

Ces étrangers occupèrent d’abord tout le pays qui s’étend entre la rivière de Guayaquil et le rivage de

l'Océan, où l’on voit encore divers travaux qui leur sont attribués : à la pointe de

Santa-Elena, ce sont des puits creusés dans le roc, et dans l’ile de

la Plata, qui est en face du continent, un temple dédié à

Umiña,

qu’on appelait le dieu de la santé et qui n’était pas moins célèbre autrefois que celui de Pachacamac. Chassés plus tard par d’autres populations, ces géants pénétrèrent dans l’intérieur des montagnes jusqu’à Huaitara et Quinoa, où, ajoute l’annaliste (1), ils

trouvèrent des édifices déjà commencés. Cieça de Leon mentionne des ruines d’une grande importance (2), ornées d’inscriptions sculptées qui paraissent se rapporter à cette indication ; elles existaient encore de son temps sur les bords du

Rio-Vinaque, et suivant la tradition des Indiens de

Guamanga ces monuments avaient été édifiés de longs siècles avant la domination des Incas, par des hommes blancs et barbus, semblables à ceux qui avaient construit les palais et les temples de

Tiahuanaco. Quant aux Chimus ou Géants, des montagnes ils seraient redescendus sur les côtes du Pacifique jusqu’auprès de Truxillo, et ils

auraient été des premiers à coloniser toute la région, dite des

Yuncas, c’est-à-dire les plaines de terre chaude, jusqu’aux confins du Chili (3). Les Amautas, dans leurs récits merveilleux, disaient qu’ils étaient les fds de la mer, au sein de laquelle ils avaient été créés par le dieu

Pachacamac, ou créateur de toutes choses ; car tel était le titre qu’ils donnaient à la divinité suprême à qui les chefs de cette nation bâtirent le temple fameux de ce nom dans la vallée de

Lurin. Leur arrivée au Pérou datait de quinze siècles avant l’ère chrétienne, et on les regardait comme la race la plus anciennement civilisée de cette partie du continent (1). Ce qu’il y a encore de remarquable à leur sujet, c’est qu’ils travaillaient les pierres avec des instruments en fer qu’ils avaient, dit l’annaliste (2), apportés de leur pays. Du reste on les accusait d’être des hommes superbes et orgueilleux, adonnés à tous les excès de la table et de la chair, mais en particulier au vice contre nature (3). Dans la suite, lorsque les Incas tentèrent de les soumettre à leur puissance, ils n’y réussirent qu’en admettant en quelque sorte leurs rois comme leurs alliés et en recevant eux-mêmes le culte de Pachacamac dans l’empire.

(4) Umiña,

pierre précieuse en qquichua. La tête de cette idole était faite d’une émeraude d’une grosseur prodigieuse (Velasco,

Hist, du roy. de Quito, liv. 11, § 4, n. 6).

(1) Quinoa, près de

Guamanga, à 601. environ O.-N.-O. du Cuzco. Ceci est une preuve de l’étendue de la puissance antique des

Chimus

ou

Géants,

dont on retrouve le nom dans plusieurs localités, telles que

Chimbo,

non loin de

Riobamba, et le célèbre pic du

Chimborazo (ou neige de Chimbo), ce qui tendrait encore à prouver que les très-anciens habitants du royaume de Quilo furent aussi des Chimus,

longtemps avant les conquêtes des

Scyris ou

Caras.

Cependant, si ce que Montesinos dit est vrai, ils auraient été précédés

encore dans ces montagnes par d’autres peuples civilisés, puisqu’ils

trouvèrent des édifices commencés à Quinoa.

(2) Cieça de Leon,

Chronica del Peru, part. 1, cap. 87. — Herrera,

Descrip, pag. 42.

(3) Toute la côte paraît avoir été originairement peuplée par la même race, à laquelle d’autres vinrent peu à peu se mêler.' Les Incas les désignaient tous sous le nom générique de

Yuncas, gens des plaines ou de terre chaude. M. Léonce Angrand, ancien consul et consul général au Pérou et en Bolivie, qui nous a fourni sur ces contrées un grand nombre de renseignements, dit que les langues des populations

Yuncas différaient essentiellement du

qquichua et de

l'aymara. Des auteurs tout à fait modernes désignent sous le nom de

Chis

les hommes de la race la plus ancienne du Pérou, établie le long des côtes du Pacifique, entre les 10e et 14e degrés de latitude sud (Rivero et Tschudi,

Antiquités Péruviennes, trad, française dans la

Revue des races latines, avril 1859, chap. 2, pag. 511). Suivant les mêmes, la capitale antique des

Chimus, portant comme le chef de cette nation le nom de

Chimu-Canchïi (Enclos du Chimu), existait auprès de l’emplacement de la cité actuelle de Truxillo, et les ruines de cette ville, décrites par Rivero, couvriraient, suivant son dire, presque toute l’étendue qu'il y a entre le village de

Mansiche et le

Rio Mocha (Id.

ibid. oct. 1859, chap, x, pag. 450). Suivant M. Angrànd qui a visité également ces ruines, et qui les a dessinées, le groupe principal existe à un quart de lieue de Truxillo, vers le S.-O. dans la direction du port de Huanchaco : de l’autre côté de la roule à droite, se trouve la

huaca dite

de San-Pedro,

une des plus vastes nécropoles du Pérou. Les restes des palais du Grand-Chimu sont généralement en

adobe

et en

tapia (pisé antique des Indiens).

(2) Montesinos,

Mémoires, etc. , pag. 75. A la page suivante l’auteur répète que la vue de leurs armes de fer jeta l’épouvante dans les

populations. Velasco dit de son côté, en parlant des armes des Péruviens : « Ils n’employaient pas le fer, quoiqu’ils le connussent sous le nom de

Quillay, parce qu’ils savaient tremper le cuivre comme l’acier.

(Hist, du roy. de Quito, liv. 11, § 7, art.

armes.) —

« Il est remarquable, dit Molina, que le fer, qu’on suppose universellement avoir été inconnu aux nations américaines, a un nom particulier dans la langue chilienne. On l’appelle

panilgue et les instruments qui en sont faits

chioquel, pour les distinguer de ceux faits d’autres matières et qui sont compris sous le nom générique de

nulin. (The geographical na t·, and civil history of Chili, translated from the original Italian, etc. London, 1809, chap. 4.) Le

Mercurio Peruano, tom. 1, pag. 201, an. 1791, mentionne les mines suivantes comme ayant été

travaillées par les Incas (ou bien ceux qui les précédèrent) :

Escamera, Chilleo et Abatanis,

d'or, Choquipina et Porco,

d’argent;

Curahuato, de cuivre ;

Carabuco, de plomb (probablement le

voisinage d’Oniro, dit Bollaert,

Antiquities, pag. 90, donnait de l’étain) et les magnifiques

mines de fer d’Ancoriamès (16° 25׳ sud) sur la rive

orientale du lac de Titicaca. L’Amérique est encore à découvrir! il faut ôter les voiles sous lesquels la politique espagnole a voulu ensevelir son ancienne civilisation.

-

(3) Ce nom de

géants donné aux Chimus, les reproches qu’on fait partout à leur orgueil et à leur luxure sont exactement les mêmes que les Nahuas opposaient aux Quinamés : remarquons que nulle part encore il n’est question de

l'anthropophagie ni des sacrifices humains,· importés par la race nahuatl, ce qui pourrait bien faire croire que dans le culte de Pachacama, créateur du monde, on retrouvât l’origine de celui des Incas qui parait n’être qu’une rénovation de la religion primitive, après la ruine de la religion toltèque.

Le

XIIIe siècle avant l’ère chrétienne est signalé par la réunion d’un grand nombre d’Amautas, qui travaillèrent à la correction du calendrier civil et religieux et par des modifications dans le culte du royaume du

Cuzco. Dans les huit ou dix siècles suivants, on trouve encore, de temps en temps, des invasions sortant du sud ou du nord : mais ce qu’il y a de plus remarquable, ce sont les progrès de l’astronomie introduits successivement par les rois qui s’en occupaient d’une manière particulière ; c’est ainsi que trois siècles avant la naissance du Christ, Yahuar-Huquiz, l’un des plus habiles astrologues de son temps, « découvrit la nécessité d’intercaler un jour tous les quatre ans, pour former les années bissextiles; mais, ajoute la tradition (1), il imagina au lieu de cela d’intercaler une année au bout de quatre siècles, calcul que les Amautas et les autres astrologues qu’il consulta, trouvèrent très-juste. »· Cent cinquante ans après, des peuples nouveaux envahissaient le Pérou du côté de la province de Tucuman (2) ; bientôt après, d’autres arrivaient en descendant les Andes, demandant à s’établir paisiblement dans le pays : ils venaient, disaient-ils, d’une contrée .lointaine, riche et puissante, d’où ils avaient été chassés par des étrangers de haute taille, et pour arriver au Pérou ils avaient dû traverser d’immenses forêts et des contrées marécageuses remplies de bêtes féroces (3).

(1) Ce fut

Ayay-Manco, trente-troisième roi du Cuzco, qui convoqua la seconde assemblée pour la réforme du calendrier, 700 ans environ av. J.-C. C’est alors qu’on décida qu’on ne compterait plus par lunes, mais par mois de trente jours, et par semaines de dix. Ils nommèrent petite semaine les cinq jours qui restaient à la fin de l’année; ils y ajoutèrent un jour pour les années bissextiles et les nommèrent

Allacauqui. Ils comptaient aussi par décades d’années et décades de décades, qui faisaient un soleil ou cent ans ; l’espace de cinq cents ans se nommait

pacha cuti. La réforme dont il est question ensuite sous Yahuar-Huquiz eut lieu environ 350 ans plus tard. (Montesinos,

Mémoires, etc. pag. 95 et 101.)

(2) Au 26° sud, dans la république Argentine.

(3) Montesinos,

Mémoires,

etc. pag. 103. Ces notions sembleraient indiquer que ces étrangers auraient traversé les contrées de l’intérieur arrosées par l’Amazone : d’où

venaient-ils ? c’est un problème; mais nous inclinons à penser qu'ils étaient de la même race que les Chimus et qu’ils avaient été déplacés par une des premières révolutions arrivées en Xibalba depuis l’invasion nahua. Nous ne prétendons point toutefois imposer celte opinion.

Entre tant d’invasions et de migrations différentes, il est bien difficile de reconnaître à quelles races ces populations pouvaient appartenir. Mais il ne serait pas impossible qu’on retrouvât dans ces hommes, chassés par des étrangers à la taille .élevée, un groupe de la race antique des

Vitznahuas, et qu’on pût les identifier avec ces hommes, à la complexion blanche et à la face barbue, dont parlent les traditions du lac de Titicaca ; leur civilisation aurait eu ainsi sa source dans

l’empire de Xibalba, antérieurement aux changements apportés par la race nahuatl (1). Les deux siècles qui suivirent leur arrivée sont regardés comme l’époque la plus florissante de l’histoire ancienne du Pérou (2), ce qui ferait supposer encore qu’ils ne furent pas étrangers au progrès de la civilisation. La fin de cette période de prospérité coïncide d’ailleurs avec les . noms de deux rois suffisamment significatifs, Manco-Capac III et Manco-Capac IV (3) : mais elle fut suivie d’une longue période de douleur et d’angoisse ; on vit des signes effrayants dans le ciel et l’on éprouva des tremblements de terre qui durèrent deux mois. Le Pérou fut envahi par des nations féroces, dont les unes arrivèrent par le Brésil et les Andes, les autres du côté de terre ferme, ce qui causa de terribles et sanglantes guerres, pendant lesquelles se perdit l’usage des lettres qu’on avait conservé jusqu’alors (4).

(1) Il reste trop peu de chose sur ces temps anciens pour qu’il soit possible d’émettre une opinion sans se hasarder. Cependant, disons que les têtes d’oiseaux gravées sur le portique monolithe de Tiahuanaco , et dont M. Angrand a rapporté jusqu’au moindre détail avec une exactitude si parfaite, rappellent, et c’est aussi l’opinion de notre savant ami, le culte du soleil figuré par l’Ara au Yucatan, dans quelques parties de la Mixtèque et par le

mythe de

Vukub-Cakix (Sept-Aras) au

Guatemala. Ce culte, établi avec la civilisation qui en était la conséquence, à Tiahuanaco et ailleurs, donna naissance à ces vastes et magnifiques édifices qui faisaient l’admiration même des Incas et qui restèrent inachevés, par suite de l’invasion subséquente de la race nahuatl qui arriva à peine 200 ans plus tard.

(2) Montesinos, Mémoires, etc.,p. 107.

(3) Le nom de

Manco-Capac, unique dans l’histoire de la dynastie inca, qu’il commence, suivant Garcilaso, pourrait bien avoir été attribué comme un titre aux chefs des diverses dynasties qui régnèrent antérieurement.

(4) Montesinos,

Mémoires, etc., pag. 108.11 paraîtrait plutôt que ces lettres furent remplacées par des caractères différents, apportés probablement par la race conquérante.

Titu-Yupanqui,

qui régnait en ce temps-là, se prépara à les coin-battre : mais « on l’avertit

bientôt qu’une armée nombreuse s’avançait du côté du Callao ; que les nations féroces qu’on avait aperçues dans les Andes s’approchaient également, et que parmi elles il y avait un grand nombre de

noirs (1);

que les habitants des plaines commençaient aussi à se soulever et avaient réuni une armée considérable (2). » Le roi, malgré l’avis de ses ministres, voulut marcher en personne au-devant d’eux ; mais, dans le fort de la bataille il fut tué, et sa mort plongea le royaume entier dans l’anarchie.

(1) Cette invasion qui vient du Brésil et des bords de l’Amazone, accompagnée d’un grand nombre de

noirs, est fort remarquable. Ce n’est pas la première fois qu’il est question dépeuples noirs en Amérique avant la conquête. Colomb avait appris lors de son second voyage que File de Haïti était attaquée quelquefois par une race d’hommes noirs,

gente negra, qui avaient leur demeure dans le sud ou le sud-ouest. 11 les distingue parfaitement des Caraïbes, qu’il appelle

Cari-־bales (Herrera,

Hist.'gen. decad. 1, lib. iv, cap. 9). Vasco

Nuñez de Balboa, qui franchit le premier l’isthme pour parvenir à la mer du Sud, trouva des hommes noirs au Darien : « Ce » conquérant, dit Gornara, entra dans » la province de

Quareca. Il n’y trouva » point d*or, mais quelques nègres » esclaves du seigneur du lieu. Ayant » demandé à ce seigneur d’où il avait » tiré ces esclaves noirs, il reçut pour » réponse que des gens de cette cou» leur vivaient assez près de là et » qu’on était constamment en guerre » avec eux.

» (Hist, de Indias, fol. xxxiv.) Gomara ajoute que ces nègres étaient en tout semblables aux

nègres de Guinée et pense qu’on n’en a jamais plus vu d’autres en Amérique. Gumilla parle également de nègres qui habitaient les bords de l’Orénoque.

(El Orinoco ilustrado, etc. tome 1 , pag. 78.)

(2) Montesinos,

Mémoires, etc., pag. 110.

Les traditions qui nous ont conservé la mémoire de ces événements, laissent, malgré leur brièveté, entrevoir suffisamment l’étendue des changements qui s’opérèrent alors dans le Pérou. L’indépendance des provinces, dont chacune se donna un chef partitculier, l’abandon du Cuzco par les habitants et par l’héritier même du dernier souverain, à qui les historiens n’accordent plus que le titre de roi de