Origine symbolique des Américains. Questions sur leur berceau. Notions de géographie physique américaine. Distances de l’Asie, de l’Europe et de l’Afrique à l'Amérique. Possibilité des voyages anciens des deux premiers continents à l’autre.

Dans un paragraphe d’une extrême concision, qu’on trouve rapporté dans presque tous les auteurs qui ont traité cette matière (4), les vieux chroniqueurs mexicains paraissent avoir voulu résumer en quelques lignes toute l’histoire des anciennes races américaines. Ils disaient que les habitants des pays conquis par Cortès étaient venus successivement des terres lointaines du nord ou de l'orient, en douze ou treize compagnies ou escadres : que les premiers avaient été les Chichimèques (2), qui vivaient de la chasse, abandonnés qu’ils étaient aux instincts de la vie sauvage. Qu’ensuite arrivèrent les Colhuas (3), qui enseignèrent aux Chichimèques à cultiver la terre, à cuire la viande et à se servir des autres choses en usage dans la vie civilisée.; enfin, que longtemps après, vinrent les Nahuas ou races mexicaines et que ce furent eux qui changèrent la religion du pays et introduisirent le culte des idoles. Ils ajoutent que le père des familles nahuas était un vénérable vieillard, nommé Iztac-Mixcohuatl (4), lequel eut deux femmes : de la première, Ilan-cueitl (5), il procréa six fils qui furent Xelhua, père des Tecpanèques (6) ; Tenuch, père des Mexicains (1); Ulmecatl, père des Ulmecas ou Olmecas (2); Xicalancatl, père des Xicalancas (3); Mixtecatl, père des Mixtecas (4), et Otomitl, père des Otomis (5). De la seconde femme Chimalmatl (6) il n’eut qu’un seul fils, lequel s’appela Quetzalcohuatl (7).

(1) Gomara, Cronica, etc. cap 66.— Torquemada, Monarq. Ind. lib. 1, cap. 31.

(2) Chichimèque, prononcez .tchitchimec ; c’est le nom que les auteurs mexicains donnent généralement aux populations aborigènes les plus anciennes du Mexique.

(3) Colhua, ou culhua, culua, de coltic, chose courbée. De là le nom de la cité de Colhuacan, qu’on traduit in■; différemment, ville de la courbe, de choses recourbées (des serpents), et aussi des aïeux, de coltzin, aïeul.

(4) Iztac-Mixcohuatl, blanc serpent nébuleux. Mixcohuatl exprime le tourbillon de nuages, tornado en espagnol, phénomène fort commun et fort remarquable dans le Mexique et l'Α-mérique centrale (Aubin, Mém. sur la peinture didactique, etc., page 54).

(5) Ilan-cueitl, vieux jupon, c’est-à-dire, vieille femme, de ilantli, vieille, et de cueitl, jupon ; enaguas en espagnol. ־

(6) Xelhua, nom d’un de ceux qui se sauva de l’inondation, suivant le Codex Vaticanus, annoté par Rios. Tecpanèques sè prend ici pour les populations anciennes des pays qui relevaient de Tecpantlan, nom mexicain de la ville capitale desZoqui, dans l’Etat de Chiapas, appelée par eux Ohcaray dans leur langue.

(1) Tenuch et les Mexicains représentent ici les ancêtres primitifs de la .race nahuatl, T.01lèques et autres.

(2) Ulmeca, nom des anciennes populations du plateau de Cholula et des pays voisins, dans l’Etat de Puebla: de los Angeles.

(3) Les Xicalancas avaient leur capitale à Xicalanco, ville située naguère à la pointe du même nom, vis-à-vis l’ile de Carmen, entre la mer Atlantique et la lagune de Terminos.

(4) Sous le nom de Mixtecas, on entend les populations de la Mixtèque et peut-être aussi les Zapotèques dans l’Etat d’Oaxaca.

(5) Les Otomis habitaient la vallée de Mexico et s’étendaient surtout au nord et à l’ouest vers le Michoacan ; Otompan, aujourd’hui Otumba, fut leur capitale.

(6) Chimàlman, porte-bouclier, de chimalli, bouclier, et marna, porter.

(7) Torquemada,Monarq. Ind. lib. 1. cap. 12.—Gomara, Cronica, etc., cap. 66..

Ces lignes que nous lisions, en quelque sorte, comme une énigme, il y a vingt ans, jettent aujourd’hui une lumière inattendue sur nos études en débrouillant le chaos de tant d’émigrations diverses qui ont sillonné l’Amérique, et résument avec une étonnante exactitude l’origine et la provenance des principales races qui ont peuplé cet hémisphère. Sous le nom générique de Chichimèques, qui a tant embarrassé les auteurs anciens et modernes, la tradition mexicaine admet l’ensemble des populations aborigènes du nouveau monde, et en particulier les premières peuplades qui colonisèrent ce continent à l'Origine des temps. Ainsi s’expliquent les contradictions apparentes de Sahagun, de Torquemada, etc., dans les récits relatifs à ces Chichimèques, qu’ils représentent tantôt comme , des brutes et des barbares, tantôt comme les plus civilisés des peuples anciens : en effet , si, parmi les innombrables nations désignées sous ce nom si vague, les unes s’abandonnèrent à la vie sauvage, il y en eut d’autres qui se policèrent ou surent améliorer leur condition sociale au contact d’une race nouvelle, désignée dans l'histoire par le nom de Colhua; celle-ci indique à la fois une autorité paternelle et peut-être aussi le culte du soleil et du serpent. C’est cette racé qui serait venue par delà les mers, directement de l’orient, et qui aurait introduit en Amérique, neuf ou dix siècles avant l’ère chrétienne, la civilisation dont Palenqué et Mayapan présentent encore des traces si remarquables : c’est cette race dont les descendants se seraient trouvés ensuite en lutte avec des nations' énergiques, signalées généralement sous le nom de Nahuas, et qui commencèrent à émigrer du nord-est longtemps avant notre ère. Toutes les traditions, toutes les histoires et les théogonies même, l'ensemble des documents originaux que nous possédons en Europe ou en Amérique, dans les collections publiques ou privées, ne seraient, pour ainsi dire, que des commentaires de ce précis et la relation succincte des événements qui furent la conséquence de la dernière invasion, laquelle continua, presque sans interruption, plusieurs siècles avant l’ère chrétienne jusqu’au onzième ou douzième après. D’où venaient ces races guerrières qui, durant tant d’années, fournirent l’émigration américaine, qui bouleversèrent plusieurs fois cet hémisphère, en le renouvelant, en changeant ou en modi-difiant ses institutions, c’est ce que nous examinerons à l’aide des traditions indigènes, après avoir exposé brièvement ce que les modernes ont pensé de la possibilité de leur passage par le nord-ouest, ainsi que les idées reçues à cet égard.

Au commencement de la conquête de l’Amérique, des systèmes de toute nature s’élevaient sur l’origine et l’existence des populations qui venaient de se révéler : en voyant la vie sauvage et abrutie des unes, les mœurs policées et les institutions sociales des autres, on se demanda plus d’une fois s’il était possible qu’elles appartinssent à une même famille et qu’elles eussent eu le même berceau. On oubliait que dans l’ancien continent il existait plus d’un exemple semblable, et que dans des régions naguère réputées pour leur haute civilisation, l’invasion étrangère et la tyrannie en avaient réduit les habitants au dernier degré de l’échelle sociale. Malgré la condition avilie où l’on trouve aujourd’hui un grand nombre de tribus sur le continent américain, il y a de fortes présomptions pour admettre qu’elles descendent de peuples dont l’intelligence comme l’état social a dû être plus développée anciennement. Par les traditions et les monuments épars en tous lieux, on reconnaît sans peine les traces d’une civilisation perdue et qui fut probablement dans les temps passés la condition normale des nations du nouveau monde. « C’est, en effet, une question importante, dit ici Guillaume de Humboldt, de savoir si l’état sauvage qui, même en Amérique, se retrouve à différents degrés, doit être regardé comme l’aurore d’une société à naître, ou si ce ne sont pas plutôt les derniers débris d’une civilisation perdue, disparaissant au milieu des tempêtes, bouleversée et dispersée par d’effroyables catastrophes. Pour moi, ajoute l’éminent écrivain, cette dernière hypothèse me paraît la plus rapprochée de la vérité. »

Voyons maintenant ce qu’à l’appui de cette opinion nous trouvons sous les symboles contenus dans le Livre Sacré. Suivaut les traditions toltèques et mexicaines, le mérite de la civilisation américaine reviendrait entièrement à la race nahuatl, qui ne se serait pas moins distinguée par la supériorité de sa culture intellectuelle que par l’empreinte énergique qu’elle laissa de son existence et de ses institutions dans toutes les nations où elle passa ou qu’elle soumit à sa domination. En supposant maintenant, avec la plupart des auteurs qui ont traité cette matière, que l’Asie ait été le berceau de ces institutions, qui présentent d’ailleurs avec les siennes des analogies si frappantes, on ne se refuserait que difficilement à admettre qu’il eût existé anciennement des communications entre les deux continents, à moins de prétendre que ces analogies soient le simple résultat d’une identité de position, dans laquelle se trouvent les peuples à l’aurore de la civilisation. Dans le premier cas, par quelles voies ces communications lointaines se seront-elles accomplies? Comment la culture intellectuelle se sera-t-elle conservée en traversant les régions boréales où ils se rapprochent l’un de l’autre, si, comme on le prétend, ce passage n’a pu s’opérer que par le nord? Voilà des problèmes qui, depuis trois siècles, n’ont cessé d’intéresser la science, et qui aujourd’hui ne sont pas encore résolus.

L’exposé que nous voulons faire ici des traditions indigènes en regard de celles que l’ancien monde a pu conserver d’une terre lointaine au delà de l'Océan occidental, servira, sans nul doute, à éclaircir cette question : c’est ainsi seulement qu’on commencera à connaître l’histoire des antiques communications entre les deux continents. Les détails des annales des sciences ne sont utiles qu’autant qu’on les réunit par un lien commun. L’accumulation des faits isolés ne produirait qu’une sécheresse fatigante, si l’on ne tendait, tout en y fouillant, à quelque vue générale sur les progrès de l’intelligence et la marche de la civilisation. Ils sont la base principale de toute discussion soumise à une saine critique, et leur indication est indispensable pour faire juger le lecteur du degré de confiance que méritent les résultats obtenus. Dans les développements qui suivent, nous tâcherons de ne pas nous étendre inutilement sur des sujets qui ont été suffisamment traités auparavant, nous nous bornerons à ce qui peut conduire, dans l’état actuel de nos connaissances, à de nouvelles combinaisons d’aperçus historiques, y ajoutant quelques notions d’histoire et de géographie physique puisées à une source sûre (1) et qui pourront, en les éclairant, devenir une mine féconde de rapprochements utiles.

(1) Humboldt, Essai sur l'histoire de la géographie du nouveau continent, Paris 1837.

Lorsqu’on s’élève à des considérations générales de physique du globe et que l’on examine le relief des deux grandes masses continentales qui dépassent aujourd’hui le niveau de la surface de l'Océan, on distingue, soit leur configuration individuelle (articulation, élargissement vers le nord, terminaison pyramidale vers le sud à différents éloignements du pôle, abondances d’îles opposées aux côtes orientales), soit les rapports de proximité ou d’éloignement entre les deux mondes. Ces circonstances auxquelles on lie la position géographique de quelques groupes d’îlots, interposés comme'lieux de passages ou stations intermédiaires, ont nécessairement influé sur les chances qu’ont eues les habitants des deux continents dé se révéler leur existence mutuelle. Par 60° et 70° de latitude boréale, l’accroissement des masses continehtales est tel, que la largeur des mers y forme quelque chose de plus que la huitième partie de la circonférence du globe correspondant à ces parallèles. L’Amérique se rapproche de l’ancien continent, sur trois points, à moins de six cents lieues marines (de 20 au degré équatorial), entre l’Écosse ou la Norwége et le Groenland oriental, entre le cap nord-ouest d’Irlande et les côtes du Labrador, entre l’Afrique et le Brésil. « La première de ces distances, dit ici Humboldt (1), n’est presque que la moitié des deux autres. Le canal de l’Atlantique entre le cap Wrath d’Écosse et Knighton-Bay (lat. 69° 15z), au sud de Scoresby-Sound du Groenland oriental, n’a que 270 lieues de largeur, et l’Islande se trouve dans la direction de cette traversée. La vallée longitudinale de l’Atlantique qui sépare les deux grandes masses continentales, en offrant des angles saillants et rentrants qui se correspondent (du moins de 75° N. à 30° S.), s’élargit vers le parallèle de l’Espagne où, du cap Finistère à Terre-Neuve, il y a 617 lieues marines. Elle se rétrécit une seconde fois dans le voisinage de l’équateur, entre l’Afrique (côte du cap Roxo, près du banc des Bissagos et Sierra-Leone) et le cap San-Roque. La distance de continent à continent, dans une direction N.-E. S.-O. sur laquelle se trouvent les îlots et écueils de Rocas, de Noronha, du Pinedo de San-Pedro et de French-Shoal, est de 510 lieues, en supposant le cap de Sierra-Leone, d’après les observations du capitaine Sabine, lg. 15° 39״24 ׳, et le cap de San-Roque, d’après l’amiral Roussin et Givry, lg. 37° 37״26 ׳. Le point le plus rapproché de l’Afrique est probablement la pointe Toiro, près de Bom-Jesus (lat. 5° 7׳ aust.), tandis que la saillie la plus orientale de l’Amérique est de 2° à 3° plus au sud, entre le rio Parahiba do Norte.et la rade de Pernambuco. »

(1) Id. ibid. tom. 11, pag. 52.

Les traversées si communes de la Méditerranée fournissent là-dessus des comparaisons faciles à saisir. Il y a de l’Ecosse au Groenland oriental (minimum de distance), comme de Gibraltar au cap Bon ; de l’Afrique au Brésil, comme de Gibraltar à Bengasi et aux côtes de Cyrénaïque. Mais le rapport de ces distances change entièrement si on se rappelle que les terres situées au nord du cercle polaire, peuplées par quelques misérables tribus d’Esquimaux, l’immense péninsule du Groenland, les Arctic-Highlands au nord de la baie de Baffin et les terres formant les côtes septentrionales du canal de Barrow, sont entièrement séparées de l’Amérique continentale et l’enveloppent vers le nord. C’est ainsi que sur une moindre échelle, la Scandinavie, habitée par des peuples de race germanique, enveloppe le nord-est de l’Europe et rappellerait un phénomène de configuration semblable, si l’isthme de Finlande, rempli de lacs, était rompu entre le golfe de ce nom et la mer Blanche. La Scandinavie américaine, tout insulaire et circumpolaire, ayant des limites encore peu déterminées vers le nord-est et le nord-ouest, malgré les découvertes récentes de Franklin, de Mac-Clure, de Cane et de Mac-Clintock, appartient à l’Amérique au même titre que l’Archipel de la Terre-de-Feu ; elle lui appartient, comme la Nouvelle-Zemble, le Japon et Ceylan font partie de l’Asie. La direction des côtes orientales de l’Amérique, depuis la Floride jusqu’au 70° de latitude, est, malgré la vaste étendue d’une mer intérieure, communiquant avec l’Atlantique par le détroit de Davis, si uniforme du sud-ouest au nord-est (1), que la partie la plus orientale du Groenland, la terre d’Edam, vue l’an 1665 (2) par les Hollandais, en latitude 77° 25', est de 3°1/2 plus orientale que le cap Blanc d’Afrique, et seulement de la même quantité plus occidentale que le cap Slyne en Irlande. Il résulte de cette direction que la région continentale de l’Amérique reste plus éloignée de l’Europe que la côte déserte du Groenland oriental : aussi la moindre distance de l’Irlande au Labrador est-elle de 542 lieues marines, presque d’une trentaine de lieues de plus que la distance de l’Afrique, au Brésil.

(1) Direction presque parallèle aux côtes occidentales de l’ancien continent (S.. S. O.— N. N. E.) des caps Blanc et Bojador au cap Nord de la Norwége.

(2) Si l’on voulait objecter l’incerti-lude de cette position, ajoute ici Humboldt, je rappellerais que le capitaine Sabine, dans son courageux voyage pour la détermination de la figure de la terre par l’observation du pendule s’est avancé, en 1823, sur celte côte jusqu’à 76° de latitude, au nord de Ro-seneath-lnlet et 1° 1/2 au sud de la terre d’Edam, il se trouvait déjà par long. 21°23’. Des caries plus anciennes avançaient le Groenland encore plus vers l’est, de sorte que la partie la plus orientale était sous le méridien d’Edimbourg. {Essai sur l’hist. de la géog. du N. Continent, torn. 11, note de la pag. 54). On sait que depuis les expéditions chargées de la recherche de Franklin et celle de Kane alteigni-rem presque l’extrémité du pôle.

Mais tel est le froid qui règne sur la côte orientale d’un continent par les latitudes où il tombe de la neige en abondance et où dominent les vents de terre; telle est la différence de position et l’inflexion des lignes isothermes en Amérique et en Europe, que, pour trouver une terre que l’Européen puisse habiter avec quelque agrément, il faut avancer du Labrador vers l’embouchure du Saint-Laurent. Nous marquerons encore cette distance (690 lieues marines) de l’Irlande au Saint-Laurent avec quelque précision, parce que l’embouchure du grand fleuve a été l’objet des premières incursions de colons islandais, plus de cinq cents ans avant les voyages de Colomb et de Cabot.

Dans ces conditions de géographie physique, continue l’auteur de‘ Y Essai sur l' histoire de la géographie du nouveau continent, il ne s’est agi jusqu’ici que d’évaluations de distances directes, non de routes que suivent les peuples à travers l'Océan, favorisés ou contrariés par les vents ou les courants, attirés et déviés par les avantages qu’offrent des îles interposées ou des stations intermédiaires. L’Islande, les Açores, les Canaries, sont les points d’arrêt qui ont joué le rôle le plus, important dans l’histoire des découvertes et de la civilisation, c’est-à-dire de la série des moyens qu’ont employés les peuples de l'Occident pour étendre la sphère de leur activité et pour entrer en rapport avec les parties du monde qui leur étaient restées inconnues. Près de l’entrée de l’antique fleuve Ogenos, océan, les îles Fortunées furent connues aux Phéniciens et aux Hellènes, dès qu’ils tentèrent de dépasser les colonnes de Briarée. La découverte de l’Islande précéda celle des Açores, groupe intermédiaire par sa position en latitude, mais de quelques degrés plus occidentale que l’antique Thulé (1), dont la côte de j’est coïncide presque avec le méridien de Ténériffe. Ces îlots, jetés entre les deux continents (2), ont perdu de leur importance, depuis qu’ils n’ont plus été les avant-postes de la civilisation européenne, ' des points d’attente et d’espérance. Lorsque l’exploration des côtes d’Afrique et d’Amérique a été consommée, ils n’ont plus eu d’intérêt historique. Il ne leur est resté que l'avantage matériel de servir de lieux de relâche et de colonisation agricole.

(1) Dans la supposition’ qu’avec M. de Humboldt 011 admette que Fis-lande soit l'Ultima Thulé, opinion qui est aujourd’hui rejetée de beaucoup de savants.

(2) Il y a de l’extrémité septentrioniale de l’Ecosse à l’Islande 162 lieues marines ; de l’Islande à l’extrémité sud-ouest du Groenland, 240 lieues; de celle extrémité aux côtes du Labrador, 140 lieues ; à l’embouchure du Saint-Laurent,· 260 lieues; de l'lslande directement au Labrador, 380 lieues. Il y a du Portugal (embouchure du Tage) aux Açores (Saint-Michel) 247 lieues ; des Açores (Corvo) à la Nouvelle-Ecosse, 412 lieues; des Canaries (Ténériffe) au continent de l’Amérique méridionale (à l’embouchure de l’Oyapok, dans la Guyane française, en supposant le fort de Cayenne, avec M.Givry, à 3° 38820 ,("35 ׳ lieues marines (Id. ibid, note, page 57).

L’étendue du continent américain est immense dans sa partie boréale, surtout au delà des soixantièmes degrés de latitude, où le maximum de sa largeur continentale de l’ouest à l’est, du cap du Prince-de-Galles à la terre d’Edam, ou, si l’on préfère un point déterminé avec plus de certitude astronomique par le capitaine Sabine, à Roseneath-Inlet, dans le Groenland oriental, où sa largeur, disons-nous, est de 154° 1/4, ou (3) de 148° 20’. A cette hauteur les deux mondes vers l’est de l’Asie sont tellement rapprochés qu’un détroit de dix-sept lieues et demie marines de largeur seulement les sépare (1), et que les Tchouktches d’Asie, malgré leur haine invétérée contre les Esquimaux du golfe de Kotzebue, passent quelquefois aux côtes américaines. Cette grande proximité des continents révèle aussi dans la distribution géographique des végétaux. C’est surtout au nord du détroit de Behring que le Rhododendrum, l’Azelia procumbens, l’Uvolaria asplenifolia, et les Liliacés de la flore alpine du Kamtchatka, couvrent (2) le littoral américain, qui, bas et sablonneux, jouit d’une température plus douce que la côte asiatique.

(3) La différence de longitude de 148° 1/3 offre à peu près 59° 1/2 de moins que le maximum de la largeur de l’ancien continent, entre les méridiens du cap Oriental (détroit de Behring) et le cap Vert d’Afrique. Cette différence se fonde sur les observations de MM. Beechey et Sabine. Si l’on se borne à la masse vraiment continentale depuis le cap du Prince-de-Galles (détroit de Behring) jusqu’au cap de Saint-Louis (Labrador), on trouvera 112° 35׳ (Hum-boldl, ibid, note, pag, 58).

(1) D’après les observations faites pendant l’expédition du Blossom (Bee-chey, tom. ii, page 673), la largeur du détroit de Behring est déterminée par la position du cap Es.t (d’Asie); latitude, 66° 3״10 ׳; longitude, Paris, 172° 4׳14 ׳, et, par celle du cap (américain) du Prince-de-Galles, latitude, 65° 33״30 ׳; longitude, 170° 19״34 ׳. La distance entre les deux caps est, par conséquent, en la calculant, dans la supposition de la terre sphérique, de 52° 9’ 2״. Cook croyait la largeur du détroit de 44 milles seulement. A peu près au milieu du canal se trouvent les iles de Saint-Diomède (lies de Krusenstern, 1, Raunanoff el Fairway-Rock). Ibid, ut sup.

(2) Ad. Chamisso, Bemerkungen auf der Entdeckungs Reise des Rurik, 1821, pag. 166 et 177. La hauteur qu’acquièrent les pins réunis en petites forêts dans la baie de Norton, vis-à-vis du promontoire rocailleux des Tchukotzkoy-Noss et du golfe d’Anadyr, prouve surtout celte différence de température entre les côtes de l’est et celles de l’ouest.

Lorsqu’on considère attentivement la configuration extraordinaire de l’Asie et cette chaîne d’îles qui, presque sans interruption, se prolonge de la péninsule du Kamtchatka, par les Kouriles, Yeso, le Japon, les Lie-ou-Kieou (Loo-Choo), Formose, les Bachis et les Babuyanes aux Philippines, du 20° au de latitude, on conçoit comment cette longue traînée d’îles de grandeurs si diverses, formant avec le littoral du continent diversement articulé quatre Méditerranées à plusieurs issues (3)·, les mers d’Okhotsk, de Taraïkaï, ־du Japon et de la Chine, devait exciter les peuples du continent à former des rapports de commerce, de colonisation et de propagande religieuse avec les habitants des îles opposées. L’étude plus approfondie que, grâce aux travaux d’Abel Rémusat, de Klaproth et de Siebold, et, dans ces derniers temps, de Stanislas Julien, de Landresse, de Léon de Rosny, etc., on a faite de l’histoire de la Chine, du Japon et de la Corée, prouve l’influence que ces rapports ont exercée sur les. progrès de la civilisation et sur l’extension du buddhisme. Dans tout l’est et le nord de l’Asie, cette extension semble liée à l’adoucissement des mœurs et au goût pour les lettres. Deux cent neuf ans avant notre ère, l’expédition mystique de Thzin-chi-Houang-ti parcourut la mer de l’est « pour chercher un remède qui procure l’immortalité de l’âme. » A cette occasion, trois cents couples de jeunes gens se fixèrent au Japon (1). Le caractère particulier du littoral continental, et d’une chaîne d’îles qui s’offre à la vue du navigateur, tantôt comme une longue terre brisée, tantôt comme des soulèvements volcaniques, suivant une même direction (S.S.O.-N.N.E.), donnerait à croire que des nations commerçantes et qui connaissaient très-anciennement l’usage de la boussole, auraient pu être conduites progressivement vers l’Amérique occidentale, par le détroit de Behring, ou par la Ion-gue chaîne arquée des îles Aléoutiennes, qui joint presque les péninsules d’Alaska et du Kamtchatka, par le 60° de latitude. Rien ne prouve cependant jusqu’ici que, dans les temps historiques, la violence d’une tempête soit devenue le motif d’une communication entre les deux continents.

(3) C’est la -nomenclature hydrographique de M. de Fleurieu.

(1) Humboldt, Tableaux de la natare (deuxième édition), tom. 1, pag. 169.

Des savants annonçaient, il y a déjà près de cent ans (2), que les Chinois avaient connu l’Amérique dès le cinquième siècle de notre ère et que leurs navires allaient au Fousang, situé à 20,000 li de distance de Ta-Han ; que le Fousang est la côte nord-ouest du nouveau continent, tandis que le Ta-Han désigne le Kamtchatka. Malgré les judicieuses réfutations que M. Klaproth a publiées contre cette hypothèse (3), elle s’est reproduite à plusieurs reprises sous la plume de savants estimables qui croient retrouver dans ce Vinland d'Asie (4) plus d’un trait caractéristique désignant l’Amérique (1). Si l’on peut d’ailleurs ajouter foi aux cartes des Japonais, leurs voyages se seraient étendus anciennement jusqu’à Java, et vers le nord jusqu’au détroit de Behring ; au sud, leurs navigations étaient longues et dirigées par des cartes marines. Ils recevaient des épiceries des Moluques à une époque fort reculée, et il y eut probablement un temps où leurs entreprises commerciales s’étendaient jusqu’au golfe Persique. Du côté opposé, on croit en trouver des traces jusque sur les côtes de Californie (2), et Gomara assure qu’au temps des expéditions de Cortès dans cette région, on y découvrit les débris d’un navire du Cathay (3) : il existait, du reste, une tradition constante alors parmi les populations américaines de l’océan Pacifique, que des nations lointaines venaient, auparavant d’une région d’outre-mer commercer aux ports de Coatulco et de Pechugui, dépendants du royaume de Tehuantepec. Les Wabi, réduits aujourd’hui à quelques milliers de pêcheurs répandus sur les lagunes voisines de la ville de ce nom, disaient de leur côté y être venus par mer, du côté du sud (4), et il y aurait peut-être quelques points de comparaison à établir entre eux et les׳ Aïno, sujets du Japon (1). Cependant, de toutes les nations asiatiques voisines de l’océan Pacifique, les plus entreprenantes étaient les Matais^ rivaux des Arabes pour le commerce et la navigation dans la mer des Indes. Ils sont encore renommés de nos jours par l’attrait qu’ils éprouvent pour les aventures maritimes. On est tout étonné de voir qu’à l’époque où les Portugais pénétrèrent pour la première fois dans l'Archipel Indien, il soit fait mention de flottes malaises qui, pour le nombre et l'étendue des vaisseaux, annoncent des puissances maritimes du premier ordre. Une de ces flottes, au dire d’un écrivain instruit (2), comptait jusqu’à quatre-vingts navires, dont trente-cinq étaient des galères considérables ; une autre se composait de trois cents voiles, dont quatre-vingts étaient des jonques de quatre cents tonneaux; une autre enfin avait, compté cinq cents vaisseaux de tout bord, portant soixante mille hommes. Devant ces témoignages réunis, ne serait-il pas permis de conclure que, si jusqu’ici aucun fait historique n’offre l’indice d’une communication spontanée des peuples civilisés de l’Asie orientale avec le continent opposé, il n’en est pas moins possible qu’elle ait pu exister dans des temps antérieurs, et qu’en plus d’une occasion la tempête ait pu jeter des Japonais, des Sianpi, de la race coréenne, ou des Malais sur la côte occidentale de l’Amérique (3) ?

(2) Deguignes, le père, dans les Me-moires de l'Académie des Inscriptions, etc., tom, xxviii, pag. 505.

(3) Recherches sur le pays de Fousang, mentionné dans les livres chinois et pris mal à propos pour une partie de l'Amérique (Nouvelles Annales des Voyages, tom. xxi, deuxième série).

(4) Celte expression est de M. de Humboldt, qui ajoute à ce propos : C’est une analogie curieuse qu’offre le pays des vignes de Fousang (l’Amérique chinoise de Dcguignes), avec le Vinland des premières découvertes Scandinaves sur les côtes orientales de l’Amérique.

(1) « Le Fou-Sang est l’objet d’une curieuse notice dans le Wa-kan-san-taï-dzon-yé. ou Grande Encyclopédie japonaise. Cette région énigmatique est située à l’est du Ta-nan-kouëh, à une distance d’environ 20,000 li à l’est, suivant l’autorité de Tong-tien. Ce pays est à l’est de la Chine. Il y croit un grand nombre de fou-sang (hibiscus'rosa sinensis'),dont les fenil-les ressemblent à l’arbre tong. Ses habitants possèdent une écriture et se font des vêtements avec l’écorce de l’arbre fou-sang. Ils élèvent des cerfs comme des bœufs, et se font une boisson avec du lait. Le sol ne renferme point de fer, mais on y trouve du cni-vre. »' — Une autre notice est consacrée au pays des Amazones, Nyo-mi-gok, « le royaume des femmes, » pays situé au sud-est du Grand-Océan et à l’est du pays du Fou-Sang. Je dois ces notes à l’obligeance de M. Léon de Rosny, qui, outre sou savant Essai sur la langue japonaise, a publié des travaux d’un grand intérêt sur le Japon. J’ajouterai que les lecteurs qui voudraient établir· des comparaisons entre la description japonaise du Fou-Sang et quelque région américaine, trouveront d’étonnantes analogies dans Tes pays décrits par Castaneda et Fra Marcos de Niza dans la province de Cibola (Relation du voyage de Cibola, entrepris en 1540. Coll. Ternauxj. Lp royaume des Amazones pourrait se retrouver dans les Etats des Natchez et de la Floride, où les femmes avaient la suprématie. On sait, du reste, que le lait n’était pas inconnu aux peuples du Mexique, qui avaient l’habitude de traire les vaches de bisons et les biches privées, et en faisaient du fromage.

(2) Bradford, Amer.Antig.,pag. 233.

(3) Hist. gen. de las Indias, pag. 117. — Bustamante, Annot. ad Sà-hagun. Hist, gen., etc., post. lib. ni, cap. 9.

(4) Bnrgoa, Géogr. descript, ]list, de la prov. 'de Guaxaca, etc., cap. 72, fol. 367, y cap. 75, fol. 390.

(1) Rosny, L'île de Yéso et ses habitants, dans la Revue Amer, et Orient., tom. 1, pag. 177.

(2) Marsden’s Sumatra, p. 424, etc.

(3) Le lieutenant Maury, de la marine des Etats-Unis, bien connu pour les observations qu’il a faites, affirme que des marins japonais ont été souvent entrainés sur les côtes de l’Amérique; j’étais moi-même en Californie en 1850, lorsqu’une jonque japonaise, recueillie à 100 milles de la côte par un navire américain, fut conduite à San-Francisco avec lés hommes qui la montaient.

Si la grande proximité de l’Asie et de l’Amérique appartient à une zone inhospitalière et glacée, sous la latitude du Labrador, de la baie de Hudson, du lac des Esclaves et du fleuve Anadyr, les côtes des deux continents, en avançant vers le sud, se dessinent, dès le parallèle des 60es degrés, dans une direction tellement opposée et en se fuyant pour ainsi dire, que par les 30 degrés de latitude sous le parallèle de Nanking et de la Nouvelle-Orléans, le littoral de la Chine est déjà éloigné de 123 degrés du littoral de la Basse-Californie, c’est-à-dire trois fois autant que l’est l’Afrique de l’Amérique méridionale. C’est là, dit encore ici Humboldt, un des caractères distinctifs de l’océan Pacifique, appelé avec raison le Grand-Océan. Son bassin n’offre pas la forme d’une vallée Iongitudinale à angles saillants 'et rentrants qui se correspondent comme dans celui de l’Atlantique. Depuis le détroit de Behring les côtes opposées s’écartent avec une égale rapidité, celles de l’Asie étant dirigées S.O.-N.E., celles de l’Amérique S.E.-N.O. On dirait que, dans le soulèvement des deux masses continentales, il y ait eu, du côté oriental américain, une connexité de forces qui ait déterminé simultanément les contours des masses du nouveau continent et ceux du vieux monde, tandis que, dans le bassin plus vaste de l’océan Pacifique, des causes plus indépendantes entre elles ont produit des effets entièrement dissemblables. En rattachant des vue§ de géologie ou plutôt de géographie physique aux chances qui se sont présentées aux races humaines d’entrer en rapport les unes avec les autres, il faut encore signaler cette zone d’îles élargie vers l’Asie, qui s’étend de l’est à l’ouest par Juan Fernandez, Salas et Gomez, Pile de Pâques, la métropole de Taïti, les Fidji et les Hébrides, vers la Nouvelle-Calédonie, puis, comme une circonstance bien importante (1) pour les besoins de la navigation, celle d'un courant qui porte entre les parallèles de 35° et de 40° Sud, du méridien de Taïti aux côtes du Chili, dans une direction O.S.O.-E.N.E., et se trouve par conséquent opposé au courant équatorial.

(1) Carte du mouvement des eaux à la surface de la mer dans le grand Océan austral, par l’amiral Duperrey, 1831. Le courant qui porte à l’est-nord-est, vers les côtes de Concepcion et de Valdivia, se divise, en suivant les côtes du Chili, à la fois vers le sud et le nord. C’est un point de partage analogue à ceux que l’on connaît sur les côtes occidentales d’Afrique, entre la baie de Biafra et le cap Lopez, sur les côtes du Brésil, au sud du cap San-Boque (Rennell, Invest, of the Currents of the Atlant. Ocean, 1832, pag. 136 et 288). La branche septentrionale du courant de Chili est celle dont M. de Humboldt a fait connaître l’abaissement extraordinaire de température. Le thermomètre centigrade marque dans le courant 15° 7, et hors du courant, 26° 4 à 29° 7 (Relation historique, tom. m, pag. 508).Comme le mouvement partiel des eaux, dans l’océan Pacifique, a exercé une influence marquante sur la distribution d’une même race d’hommes et la filiation des idiomes (dialectes), M. de Humboldt rappelle encore ici l’existence des courants vers le nord-est, I observés quelquefois dans la région tropicale, même sur la limite des vents alizés du sud-est et du nord-est (Beechey, tom. 11, pag. 676. — Moyen, Rei'se um die Erde auf der Princessin Luise, 1835, torn. 11, pag. 84-88).

Si de l’océan Pacifique nous passons à l’autre, on remarquera que dans la vallée longitudinale de l’Atlantique, l’ancien continent s’approche deux fois et presque à la même distance (de 510 à 542 lieues marines) des côtes du continent américain. La vallée a le minimum de largeur, dans une direction S.S.O.-N.N.E.,près de l’équateur, entre l’Afrique et le Brésil. Du cap Roxo (entre l’embouchure de la Gambie et les Bissagos) au cap San-Roque, il n’y a que dix lieues marines de moins que de ce dernier cap à Sierra-Leone (1). En Europe, c’est l’Irlande occidentale qui, dans le promontoire entre Tralee et Dingle-Bay, avoisine le plus l’extrémité S.E. du Labrador, un peu au nord de Terre-Neuve. L’Atlantique n’a, sous ce parallèle (et les. deux points ont à 9’ près la même latitude), qu’une largeur de 542 lieues (2). La différence des largeurs entre l’Europe et l’Amérique continentale du nord, entre la Guinée et l’Amérique du Sud, n’est donc, malgré l’accroissement de plus de 40 degrés de latitude, que de 94 milles de soixante au degré équatorial. Ces rapports de proximité des deux mondes changent considérablement, lorsqu’on considère comme partie de l’Amérique la vaste, île du Groenland, dont le prolongement vers le nord-ouest, au delà de la mer de Baffin et du détroit de Barrow, commence à peine à être connu. En effet cette contrée septentrionale semble être une dépendance naturelle du continent occidental, d’après l’identité de direction (S.O.-N.O.) de ses côtes orientales, depuis la Géorgie jusqu’à la terre d’Edam, des 30 aux 77 degrés 1/2 de latitude. Le Groenland oriental, dans les terres de Scoresby, s’approche tellement de la péninsule Scandinave et du nord de l’Ecosse, que de cette dernière au cap Barclay (1° 1/2 au sud du parallèle de l’île volcanique de Jan Mayen) il n’y a que 269 lieues marines (1), ce qui est à peu près la moitié de la largeur de l'Atlantique entre l’Afrique et le Brésil. Par un vent frais et continu de N.O. on franchirait cet espace en moins de quatre jours.

(1) En calculant dans l'hypothèse de la terre sphérique, il y a du cap San Roque (latitude 5° 28' '17" austr. ; longitude, 37° 37' 26") au cap Roxo (latitude, 12° 20' nord; longitude, 19° 14'), 1531, 2 milles nautiques. Du cap San Roque à Sierra-Leone (latitude, 8° 20' 55" bor. ; longitude, 15° 39' 24"), 1558, 7 milles (Humboldt, Essai sur l'hist. de la géogr. du N. Continent, tom. ii, pag. 74, note 1). (2) Du promontoire d'Irlande au sud de Tralee (lat., 52° 20'; long., 12° 40') au cap Charles du Labrador (lat., 52° 11'; long., 57° 40), 1025, 7 milles (ld. ibid., n. 2).

Le rapprochement de toutes les masses continentales vers le cercle polaire arctique et au delà se révèle aussi, comme le prouvent les recherches les plus exactes sur la géographie des plantes, dans le grand nombre des végétaux propres à l’Europe, à l’Asie et à l'Amérique boréale (2). L’Amérique du Sud et, en général, toute la portion tropicale du nouveau monde, porte un caractère différent. La grande ־loi de la nature reconnue par Buffon dans la disparité de la création animale qui est propre à ces régions et à l’Afrique peut s’appliquer, sous de certaines restrictions, au règne végétal. Les exceptions à la loi sont rares, mais elles existent, non-seulement dans les plantes monocotylédones, surtout dans les familles des graminées et des cypéracées (3), mais encore dans les dicotylédonées en arbres et qui ne sont pas des espèces littorales ou aquatiques (4).

(1) Cap Wreath (extrémité nord-ouest de l’Ecosse),lat. 58° 39"; long., 7° 18״. — Cap Barclay, au sud dé la. baie de Scoresby, lat., 69° 10"; long., 26° 4׳. Distance, 807 milles nautiques (Id. ibid.).

(2) Les bruyères que l’on croyait manquer à toute l’Amérique, comme au nord-est delà Sibérie, ont été trouvées dans l’intérieur de l’île de Terre-Neuve.

(3) Humboldt, De dist. geogr. plant, secundttm coeli temperiem et altit. montium, 1817, pag. 61-67.

(4) Comme Avicennia tormentosa, Suriana maritima, Jussiena erec-ta, etc., etc. Il est bien remarquable sans doute, ajoute ici l’illustre écrivain, que, d’après les travaux de M. Robert Brown sur la flore du Congo, et, d’après les discussions de MM. Perrottet et Guillemin sur la flore du cap Vert et dela Sénégambie, ce soient princi-paiement les côtes africaines et celles du Brésil et de la Guiane qui offrent ces analogies avec l’Afrique équinoxiale. H suffit de citer des espèces du Rio-Zabir et du Sénégal, dont les noms spécifiques mêmes indiquent le lieu où les voyageurs botanistes les ont recueillies pour la première fois : Schwenkia, americana, Urena americana, Cassia occidentalis, Ximenia americana, Waltheria americana, qui est identique avec le Waltheria indica. D’autres exemples de dicotylédonées communes aux côtes équinoxiales d’Afrique et d’Amérique sont : Sida juncea, Pterocarpus lunatus, OEschinomene sensitiva, Scoparita dulcis et le Dodonœa viscosa, que j’ai recueillies, continue Humboldt, au Mexique, sur le plateau de Guauaxualo et sur 1rs collines de ponces agglomérées près du Rio Mayo, dans le chemin de Po-payan à Paslo, tandis que M. Perrot-tel l’a trouvé au Sénégal (Essai sur l’hist. de la ge'ogr. du nouveau continent, tom. 11, pag. 77.—Robert Brown, Remarks on the botany of the Congo river, pag. 57. — Perrottet, Guillemin et Richard, Flore de la Sénégambie pag. 18, 41, 73).

Les courants portent du Congo à l’ouest vers le Brésil, tandis que, à l’embouchure du Sénégal et au delà jusqu’à la baie de Biafra, le mouvement des eaux est au S. et au S. E., par conséquent entièrement contraire au transport de fruits et de graines aux côtes américaines. Ce que nous savons de l’action délétère qu’exerce l’eau de mer dans un trajet de cinq ou six cents lieues sur l’excitabilité germinative de la plupart des graines n’est, d’ailleurs, pas en faveur du système trop généralisé sur la migration des végétaux au moyen de courants pélagiques. Nous ne saurions terminer cet aperçu de la grande vallée atlantique, au point où elle offre le moins de largeur entre des masses de terre entièrement continentales, sans ajouter aux traits du tableau physique l’indication d’un petit nombre de faits, généralement négligés par les historiens modernes de l’Amérique, mais que l’éminent écrivain que nous suivons dans cette partie de nos études a recueillis pour expliquer comment des causes, peu importantes en apparence, ont pu servir à Christophe Colomb pour lui inspirer une si grande confiance dans son premier voyage vers le nouveau continent encore inconnu.

Vents et courants entre l’Afrique ou l’Europe et l’Amérique. Exemples tirés des anciens. Voyages des Irlandais, des Normands en Islande et en Amérique. Recherche du paradis terrestre. Rêves des voyageurs à ce sujet. Légendes du moyen âge.

Dans l’état moyen des mouvements de l’Atlantique, les fleuves pélagiques, que nous distinguons sous les noms un peu vagues de Gulf-Stream, de courant équinoxial, de courants du golfe de Guinée, des côtes du Brésil et d’Afrique méridionale, sont séparés par des eaux tranquilles. ou stagnantes qui n’obéissent qu’à l'impulsion locale des vents ; mais par la réunion fortuite des causes météorologiques, quelquefois très-éloignées, les fleuves pélagiques s’élargissent ou se prolongent, en inondant pour ainsi dire des espaces de mer dépourvus de mouvements de translation propre. Alors les courants de différentes dénominations communiquent temporairement entre eux et produisent des phénomènes qui ont dû surprendre à une époque où la géographie physique du bassin de l’Atlantique était moins avancée. On lit, dans une Histoire des îles Canaries, de George Glas, imprimée en 1764׳, que, peu d’années avant la date de cette publication, un petit bâtiment chargé de blé et destiné à passer de Lancerote à la rade de Santa-Cruz de Ténériffe, fut poussé au large par une tempête qui l’empêcha de regagner le groupe des îles d’où il s’était éloigné. Emporté vers l’ouest par le courant équinoxial et les vents alizés, il se vit, à deux journées de distance de la côte de Vénézuela, hélé par un navire anglais, qui s’empressa de porter secours aux Canariens qui avaient survécu, et les amena au port de la Guaira (1). En 1731, un accident analogue arriva à un bateau chargé de vin qui faisait route de Ténériffe à la Gomera. Après avoir, durant plusieurs jours, lutté contre les vents contraires, il aborda avec six matelots à l’île de Trinidad, où la foule avide accourut pour le voir (2).

(1) Glas, History of the discovery and conquest of the Canary lslands, part. v. —Vieira, hist. gen. de las islas Canarias, tom. n, page 167. (2) Gumilla, Orinoco Ilusirado , cap. 31.

La communication établie entre le courant de l’Afrique septentrionale, dirigé vers le sud, et le courant équinoxial, dirigé vers l’ouest, agissait ici dans un sens diamétralement opposé à celui qui, du temps de Colomb, transporta un morceau de bois artistement sculpté, et que Martin Vicente, pilote du roi de Portugal, lui dit avoir trouvé à plus de quatre cents lieues du cap Saint-Vincent. Pedro Correa, beau-frère du grand navigateur, racontait avoir tiré de l’eau, près de l’île de Madère, un morceau de bois en tout semblable, ajoutant qu’il avait entendu, de la bouche même du roi, qu’on avait recueilli dans ces parages de gros bambous qui, d’un nœud à l’autre, pouvaient mesurer neuf garrafas de vin (1). Les habitants des Açores disaient que lorsque le vent soufflait de l’ouest, la mer portait sur la plage, principalement à Graciosa et à Fayal, des pins d’une espèce étrange; d’autres joignaient qu’on trouva un jour, sur les sables de^l’île de Florès, deux cadavres d’hommes, dont la large face et la physionomie, tout autre que celle des chrétiens, indiquaient une race étrangère. Une autre fois on vit deux canots ou almadies, à couvert mobile, remplies d’hommes dont on n’avait jamais ouï parler, et qui, chassés par le vent, passèrent d’une île à l’autre (2).

(1) Herrera, Hist, general, decad. 1, lib. I, cap. 2. L’historien des Canaries, Vieira, raconte qu’à plusieurs reprises, des fruits et des grains, provenant d’arbres indigènes aux Antilles, ont été jetés par la nier sur le rivage des îles de Fer et de la Gomera. Avant la découverte de l’Amérique, les Canariens regardaient ces fruits des tropiques comme provenant de l’île de St-Brandan. Rien ne prouve mieux les ramifications temporaires des fleuves pélagiques que le phénomène du transport de productions végétales des Antilles aux côtes de Norwége, des Hébrides, d’Irlande et des Canaries.

(2) Herrera, Hist. gen.,‘dec. I, lib. 1, cap. 2. Ces larges faces d’hommes morts rappellent celles des Mayas d’Yucatan. Un bateau à couvert mobile, et probablement dans le genre de ceux qui se virent aux Açores, fut arrêté par Colomb sur la côte du Honduras; c’était une grande barque qui marchait à voile et à rames, et contenant vingt-cinq Indiens d’Yucatan (Herrera, Hist, gen., dec. 1, lib. v, cap. 5. .— Cogolludo, Hist, de Yucatan, lib. I, cap. 1).

Le transport de ces objets, bambous, troncs de pins, cadavres humains, bateaux remplis d’hommes vivants à faces étrangères, rejetés par les flots sur la plage des Açores, est attribué par Herrera à l’action des vents d’ouest. Mais cette explication ne serait pas suffisante Aujourd’hui : la véritable cause de ce phénomène ne peut être que le grand courant d’eau chaude, connu des marins sous le nom de Gulf-Stream (3). Le vents d’ouest et du nord-ouest contribuent simplement à augmenter la vitesse moyenne de ce fleuve pélagique, à prolonger son action vers l’est, jusqu’au golfe de Biscaye, et à mêler les eaux du Gulf-Stream à celle des courants du détroit de Davis et de l’Afrique septentrionale (4). Le même mouvement océanique vers l’ouest qui portait, dans le quinzième siècle, les bambous et les pins sur le littoral des Açores, dépose annuellement en Irlande, aux Hébrides et en Norwége des graines de plantes tropicales (1), quelquefois même des tonneaux de vin de France, parfaitement conservés, épaves de navi-res qui ont fait naufrage aux Antilles. Des barils remplis d’huile de palmier, faisant partie d’un chargement de navires anglais naufragés au cap Lopez, sur les côtes d’Afrique, ont été recueillis en Ecosse, après qu’ils eurent traversé deux fois l’Atlantique, ־ une fois de l’est à l’ouest, entre le 2e et le 12e degré de latitude, à la faveur du courant équatorial ; une autre fois de l’ouest à l’est, au moyen du Gulf-Stream, par les 45e et 55e degrés de latitude. Par les temps calmes, ce dernier courant, venant du cap Hatteras, se termine sous le méridien de la grande bande de Sargasso (Fucus natans), qui est placée un peu à l’ouest de Corvo; mais dès que les vents d’ouest commencent à dominer, ou que, par d’au-très causes météorologiques, le courant élève le niveau des eaux dans le golfe du Mexique ou dans le canal de Bahama, les îles Corvo ou Florès se trouvent enveloppées par le Gulf-Stream, qui se partage alors en deux branches, dont l’une se porte vers le nord-est, et l’autre sur le sud et le sud-est (2).

(3) Humboldt,Relation hist.,tom. 1, page 71.

(4) Rennell, Investig. of the Currents of the Atlant. Ocean., page 20.

(1) Le Mimosa scandens, Guilandina bonduc, Dolichos urens.

(2) Voir le témoignage de M. Boid (Description of the Azores, page 96). Au commencement de son voyage en Amérique, Humboldt lui-même dit avoir vu la preuve que, de temps en temps, le Gulf-Stream des Açores communique avec le Courant de Guinée ou du nord de l’Afrique, la mer ayant alors porté׳ sur la rade de Santa-Cruz un tronc de Cedrela odorata, couvert d’écorce et de lichens, arbre américain qui ne peut être confondu avec aucun autre, et qui, sans doute, avait été arraché de la côte du Paria ou du Honduras.

L’histoire, tant ancienne que moderne, signale d’ailleurs un grand nombre de faits analogues à celui des objets transportés aux Açores, et qui durent faire une si forte impression sur l’esprit observateur de Colomb. On sait que des Groënlandais ont été poussés souvent par les courants et les vents du nord-est vers les Orcades ; en 1682, on en vit un à la pointe méridionale de l’île d’Eda, qui se déroba aux poursuites lorsqu’on chercha à le prendre. Dans l’église de l’île de Burra, on conserve un canot des Esquimaux, arrivé par une tempête (3). Dans l’histoire de Venise de Bembo (1), on trouve l’exemple d’un bateau rempli d’indigènes américains, rencontré en 1508 par un vaisseau français qui naviguait dans l'Océan, non loin des côtes d’Angleterre. D’autres exemples de translations involontaires ont été souvent cités à l'occasion d’un morceau célèbre des fragments historiques de Cornelius Nepos (2), sur lequel la recherche d’un passage au nord-ouest, dans la navigation de l’Inde, avait gravement fixé l'attention publique au moyen âge.

(3) Wallace, An account of the Is-lands of Orkney, 1700, page 60.

(1) Bembo, Hist. Ven., lib. vu , page 257.'

(2) Bosius, In Corn. Nep. Fragm., torn, ii, page 356. — Pline, 11, 67. « Idem Nepos de septentrionali circuitu tradit, Quinto Metello Celeri, L. Afranii (sic Jul. Sillig. C. Afranii Sal-mant.) in consulatu collegæ, sed tum Galliæ proconsuli, Indos a rege Sue-vorum (ita omnes Plinii Cod.·) dono datos, qui ex India commercii causa navigantes tempestatibus essent in Germaniam abrepti. « — Pomp. Mela, lib. in , cap. 5, § S : « Ultra Caspium sinum quidnam esset, ambiguum ali-quandiu fuit; idemnc Oceanus, an Tellus infesta frigoribus, sine ambitu ac sine fine projecta. Sed praeter physicos, Homerumque, qui universum orbem circumfusum esse dixerunt, Cornelius Nepos, ut recentior, ita auctoritate certior; testem autem rei Q. Metellum Celerem adjicit, eumque iia retulisse commemorat: Cum Galliæ pro consule praeesset, Indos quondam a rege Boiorum (Bolorum, Boetorum, Gelorum , inepte Lydorum., Codd.) dono sibi datos ; unde in eas terras devenissent, requirendo cognosse , vi tempestatum ex Indicis aequoribus abreptos, emensosque, quae intererant, tandem in Germaniae littora exiisse. »

Humboldt, commentant ce passage, ajoute : « Pomponius Mela, qui vivait à une époque assez rapprochée du temps de Cornelius Nepos, raconte, et Pline répète, que Metellus Celer, tandis qu’il était proconsul dans les Gaules, avait reçu en cadeau, d’un roi des Boii ou Boeti (le nom est assez incertain), et Pline le nomme roi des Suèves (3), quelques Indiens qui, chassés des mers de l’Inde par des tempêtes, avaient abordé sur les côtes de la Germanie. Il est inutile de discuter ici si Metellus Celer est le même qui fut préteur de Rome l’année du consulat de Cicéron, et dans la suite consul avec L. Afranius, ou si le roi germain était Arioviste vaincu par Jules César. Ce qui est hors de doute, par la liaison des idées qui conduisent Mêla à citer le fait, regardé comme certain, c’est que l’on croyait alors à Rome que ces hommes basanés, envoyés de la Germanie dans les Gaules, étaient venus par l'Océan qui baigne l’est et le nord de l’Asie, en faisant le tour du continent au delà de l’embouchure de la mer Caspienne. Une telle supposition était entièrement conforme aux idées géographiques de cette époque, c’est-à-dire aux fausses idées que, depuis l’expédition d’Alexandre, on se formait sur la communication de la mer Caspienne avec l'Océan septentrional, et que l’on substituait malencontreusement à celles qu’Hérodote avait recueillies à Olbia et sur les bords de l’Hypanis (1).

(3) C’est à tort que Pelloutier fait dire à Pomponius Mela : Sueiorum rex. Aucun manuscrit de Pomponius Mela n’a la leçon Suevorum ( Voir Tzchukke, Ad Mel., vol. Il, part, ni, page 147).

(1) Humboldt,־ Essai sur l’hist. de la géogr. du N. Continent, tom, ii, page 264, note 2.

« La mer Baltique était encore, du temps de Ptolémée, une mer ouverte à l’est ; la péninsule scandinavienne était une île qui n’empêchait pas de naviguer vers l’est, à partir de l’extrémité de la Chersonèse cimbrique et de l’ile Scandia. « Ces bouches sont, selon Strabon, le point le plus septentrional de la côte qui s’étend de là jusqu’à l’Inde, et auxquelles on ne peut arriver de ce pays par mer, comme l’atteste Patrocle, qui commanda dans ces contrées. » Dans un autre endroit, Strabon revient sur cette possibilité. « Le fait, dit-il, que certains navigateurs se soient rendus par mer, de l’Inde dans l'Hyrcanie, n’est pas regardé comme certain, mais que cela soit possible, Patrocle nous l'assure. » Strabon qui, en général, consultait peu les auteurs latins, n’avait donc aucune connaissance de ce prétendu voyage des négociants indiens amenés dans les Gaules. Pline, souvent très-inexact dans les notes qu’il recueillait presque en courant (adnotabat et quidem cursim, dit son neveu), convertit la conjecture de Patrocle en un fait circonstancié (2). Les idées géographiques ayant changé toutes ces théories, surtout depuis la découverte de l’Amérique, « on a soulevé la question de savoir de quelle race peuvent avoir été les hommes de' couleur que le proconsul Metellus Celer a pris pour des Indiens. La supposition que ces hommes étaient des pêcheurs esquimaux du Labrador et du Groenland, jetés par les vents du nord-ouest sur les côtes britanniques, remonte jusqu’à la première moitié du xvie siècle. L’analogie du fait non contesté de l’arrivée de Groënlandais aux îles Orcades, semble jeter une vive lumière sur celui que nous examinons ici ; et quand on considère les nombreux exemples d’individus tombés entre les mains de barbares et traînés comme captifs de nation à nation, loin du lieu du naufrage, on trouve moins surprenant que des étrangers aient été conduits dans les Gaules, en passant des îles Britanniques en Batavie et en Germanie : mais ce qui est bien étrange, c’est que dans des événements semblables, et également énigmatiques, du moyen âge, il ne soit toujours question que des côtes germaniques. »

(2) Il existe au musée du Louvre un buste en bronze antique, présentant des caractères de tête fort analogues à ceux des indigènes de l’Amérique, et un savant de grand mérite, M. Egger, croit y avoir reconnu un des Indiens dont parle Pline, et dont la tète aurait été moulée alors.

En rapprochant ces faits de ceux qui concernent la découverte de l’Amérique, dans les temps antérieurs à Colomb, il est intéressant de remarquer que les premières notions que nous en donne aujourd’hui l’histoire, sont dues à des populations septentrionales ou d’origine germanique. Deux circonstances ont pu favoriser cette découverte qui coïncide avec le dixième siècle de notre ère. La première appartient encore à la géographie physique. Entre les parallèles de 58° 1/2 et de 64°, le canal de l’Atlantique, déjà très-rétréci, est parsemé de plusieurs groupes d’îles, les Orcades, les Fœroé, l’Islande, qui offrent comme une série de stations intermédiaires, et conduisent, par d’autres soulèvements volcaniques, aux côtes de l’Amérique insulaire du nord. La seconde circonstance favorable tient à l’activité et à l’esprit d’entreprise des peuples de l’Europe qui avoisinaient, au moyen âge (1), cette même région d’une mer boréale couverte d’îles, théâtre de leurs exploits. C’est à la réunion de ces causes physiques et morales qu’est due la découverte du continent occidental par les Scandinaves.

(1) Le précieux ouvrage du moine Dicuil, De mensura orbis terrœ, dont nous devons (et seulement depuis 1807) l’édition princeps à M. Walckenaer, est devenu d’une haute importance pour éclairer l’histoire de ces diverses expéditions. Voir Humboldt, Essai, etc., tom. 11, page 88.

Les Normands et les Arabes sont les seules nations qui, jusqu’au douzième siècle, aient partagé la gloire des grandes expéditions maritimes, le goût des aventures étranges, la passion du pillage et des conquêtes éphémères. L’histoire nous dit que les Normands ont successivement occupé l’Islande et la Neustrie, ravagé les sanctuaires de l’Italie, conquis la Pouille sur les Grecs et la Sicile sur les Sarrasins. Ce qu’elle n’a pas encore été à même de révéler, ce sont leurs expéditions en Amérique, avant le temps assigné à leurs voyages par les Sagas, ce sont les bouleversements que cette race turbulente et inquiète a dû causer dans des royaumes, dont on commence à peine à connaître les noms et dont l’existence remonte à une haute antiquité.

Si l’on veut suivre avec précision la série des faits qui ont conduit aux côtes boréales de l’Amérique, il ne faut pas oublier que, dans les îles placées entre l’Ecosse, la Norwége et le Groenland, les expéditions des missionnaires irlandais ont rivalisé avec celles des Normands; Dans le nord de l'Europe, des anachorètes chrétiens, comme dans l'intérieur de l’Asie des religieux buddhistes, ont exploré et mis en rapport de civilisation les contrées les plus inaccessibles. L’esprit de propagande et le désir de répandre des croyances religieuses ont également préparé les voies aux invasions hostiles, comme à l’échange paisible des idées et des productions. Cette ferveur propre aux religions de l’Inde, de la Palestine et de l’Arabie, si différente du polythéisme des Grecs et des Romains, a donné une physionomie particulière aux progrès de la géographie dans la première moitié du moyen âge. En corn-mentant deux passages importants de Dicuil (1), Letronne a prouvé d’une manière également ingénieuse et satisfaisante que les îles Fœroé, habitées depuis une centaine d’années par des ermites sortis de Scottia (2), furent abandonnées par eux, dès l’an 725, époque de la première invasion des Scandinaves dans les îles Britanniques ; et que l’Islande a été visitée, peut-être même colonisée parles Irlandais en 795, c’est-à-dire soixante-cinq ans avant qu’elle le fût par les Scandinaves. Le Landnamabok, publié de nouveau dans une collection de Sagas historiques (1), rapporte textuellement que les Norwégiens trouvèrent en Islande des livres irlandais, des sonnettes et .d’autres objets que les Papœ (Papar), hommes d’occident qui professaient la religion chrétienne, y avaient laissés, surtout dans les deux cantons de Papeya et Papyli, sur la côte orientale.» Or il est constant, d’après les Sagas des Orcades (2), que ces îles étaient habitées vers la fin du neuvième siècle par deux nations, les Peti, probablement descendants des Pictes, et les Papœ (3). D’après Snorro Sturlœson, l’Ecosse même portait le nom de Pettoland.

(1 ) Recherches géographiques et cri tiques sur le livre De mensura orbis terrœ, !8l4,pag. 129-I46.

(2) L'Irlande porta le nom de Scot tia jusqu'au règne de Malcolm II.

(1) Voir l,Histoire d'Islande dans le Islendenga-Sagur, l,Histoire des îles Fœroé dans le Fœreyinga-Saga.

(2) Lettonne, Additions, etc., pag. 90-93. On peut faire un rapprochement fort curieux entre ce nom de Papœ ou Papar et le même litre donné en plusieurs provinces mexicaines aux prêtres du pays. On appe-lait aussi Papahua-Tlamacazque les anciens prêtres du soleil à Teotihuacan. Faudrait-il attribuer à d’anciens moines irlandais les traces de christianisme et de staurolâtrie qu’on a rencontrées depuis dans les religions américaines?

Les îles Fœroé et l’Islande devinrent des stations intermédiaires, des points de départ pour arriver à la Scandinavie américaine. C’est ainsi que l'établissement de Carthage servit aux Tyriens pour atteindre le détroit de Gadira et le port de Tartessus, et que Tartessus conduisit ce peuple navigateur de station en station jusqu’à Cerné, le Gauléon (île des vaisseaux) des Carthaginois. Lorsqu’on ne peut suivre une même côte, l’agroupement et le voisinage des îles déterminent souvent la direction de découvertes géographiques. Celles des Scandinaves ont été exposées si souvent en diverses langues, depuis quelques années, et si victorieusement démontrées par les travaux de la Société royale des Antiquaires de Copenhague, qu’il serait superflu de les reproduire ici de nouveau (4). Il suffit de rappeler que l’Islande, visitée, après les moi-nés irlandais, par les Peti, et par le pirate Naddoc, vers l’an 860, ne reçut de colonie norwégienne stable qu’en 874 et que la véritable colonisation du Groenland ne remonte pas au delà de 986. On place à quelques années plus tard la découverte du Vinland, qui paraît avoir été la même région que la Nouvelle-Angleterre ; mais quoique les Scandinaves aient poussé leurs explorations au sud des Etats-Unis, aussi loin que la Caroline du Nord, les stations principales de ces intrépides navigateurs auraient été à l’embouchure du Saint-Laurent, surtout dans la baie de Gaspé, en face de l’île d’Anticosti, où l’abondance et la facilité de la pêche pouvaient les attirer.

(3) Papœ, pères, prêtres, religieux, probablement les clerici de Dicuil. Olassen et Povelsen affirment déjà que le Bygde Papyle, dans le Horne-fiord, porte ce nom à cause des Papar, premiers prêtres irlandais (Reisc durch Island, tom. 11, page 124).

(4) Antiquitates americanœ sive scriptores septentrionales rerum ante-columbianarum in America, etc. Hafniæ, 1837. M. Beauvois a donné de ces écrivains et dès Sagas islandaises plusieurs analyses fort intéressantes dans divers articles qu’il a publiés dans la Revue orientale et américaine de 1858.

En examinant le concours de faits qui tendent à éclaircir la question d’une communication ancienne de l’Europe au continent américain, on ne saurait se mettre trop en garde contre les systèmes et les théories que cette matière féconde a enfantés, depuis trois siècles, ou renouvelés d’après les rêveries du moyen âge et des temps antérieurs : le devoir de l’historien impartial n’est pas cependant de repousser entièrement ces idées, mais de les réduire à leur juste valeur par une saine critique, en cherchant à découvrir les vérités qu’elles pouvaient cacher. Par la liaison intime qui existe entre tout ce qui tombe sous l’empire de l’intelligence, les erreurs mêmes des âges éloignés ont coopéré souvent à la recherche de la vérité. Lorsque Colomb, l'imagination remplie d’idées bibliques, parlait de la côte du Paria, qu’il venait de découvrir, comme du site du Paradis terrestre, où il avait trouvé les richesses du pays montagneux d’Ophir (1), ces idées, au lieu d’être le reflet d’une fausse érudition, étaient le résultat d’un système compliqué de cosmologie chrétienne, exposé par les Pères de l'Eglise et qu’on retrouve avec étonnement dans les traditions même des peuples américains. «Ceux qui placèrent le Paradis dans notre terre habitable, dit Letronne (2), supposèrent qu’il en occupait la partie la plus orientale; ils se fondaient sur l’expression des Septante : «Dieu avait planté vers l’orient un jardin délicieux. » C’est en conséquence de ce texte que Josèphe et les premiers Pères grecs s’accordèrent à mettre le Paradis vers les sources de l'Indus et du Gange. Cette opinion devint générale dans tout le moyen âge. On la retrouve dans l’anonyme de Ravenne, elle est clairement exprimée dans la carte d’André Bianco ; et c’est par suite de cette idée si répandue que Christophe Colomb, parvenu sur la côte de l’Amérique méridionale, crut toucher au Paradis terrestre (1). » Mais par suite de la difficulté qu’il y avait à découvrir le site du Paradis dans les régions connues de l’Asie, «on. fit revivre, continue Letronne (2), l'antichtone ou terre opposée des anciens, située dans la zone australe. Cette notion, qui se lie à celle des zones, des terres océaniennes et des antipodes par des rapports curieux à observer ; cette notion, dis-je, de l'antichtone, fut toujours, au moins depuis Platon, distinguée de celle des îles plus ou moins éloignées qu’on supposait répandues dans l'Océan. La grande terre méridionale, proprement l'antichtone, habitable comme la nôtre, dont elle est séparée par l'Océan, est admise par Aristote et Eratosthène ; Virgile, dans les Géorgiques, n’a fait que Traduire les vers de l’Hermès du philosophe alexandrin..... Mais ceux qui plaçaient le Paradis dans l’antichtone, pour expliquer comment il était resté inconnu depuis le déluge, n’auraient pas beaucoup gagné à cette hypothèse, s’ils n’avaient pas en même temps supposé innavigable la mer qui séparait cette terre de la nôtre. C’est à quoi Cosmas (Indicopleustes) a pris soin de pourvoir. Et encore ici il n’a été que l’écho d’une des opinions les plus anciennes parmi les géographes grecs.

(1) Navarrete , Colec. de documentos, etc., tom. 1, pag. 70 et 244.

(2) Mémoire lu à l'Académie des Inscriptions, etc., en 1826. Voir aussi Humboldt, Essai sur Îhist. dè là yébgr. du N. Continent, Tom. 111, page 119.

(1) Conf. Lud. Vives Ad S. Aug. de Civitate Dei, tom. 11, page 50, dans le savant Mémoire de Letronne.

(2) Ibid.

» Car une fois que l’existence des terres hyperocéaniennes eut été admise, il fallut trouver une cause qui empêchait les navigateurs d’y parvenir. Voss croit que les Phéniciens avaient beaucoup contribué à répandre cette opinion, pour détourner les navigateurs des autres nations de suivre leurs traces. Cela se peut. Mais ce qui est certain c’est qu’on voit cette opinion se montrer à presque toutes les époques. Déjà Sésostris, dans les navigations lointaines, avait été arrêté par les bas-fonds de l'Océan extérieur-Selon Pindare, la mer est innavigable au delà des Colonnes; Euripide le dit également... Une notion aussi répandue chez les savants du paganisme ne pouvait manquer d’être adoptée par ceux des Pères qui croyaient en avoir besoin pour lever certaines difficultés d’interprétation. Saint Clément de Rome, au dire d’Origène et de Clément d’Alexandrie, croyait qu’il existait un Océan impossible à traverser au delà duquel il y avait d’autres mondes ! etc. Ainsi, comme on le voit, l’opinion que nous a transmise Cosmas, ainsi que beaucoup d’autres des Pères de l'Eglise que j’ai expliquées ailleurs, avait sa racine dans des hypothèses fort anciennes, fort répandues, presque populaires, et qui devaient leur paraître tout à fait raisonnables et concluantes (1). »

(1) Letronne, ibid.

On voit donc par les éclaircissements qui précèdent comment l’idée du site du Paradis terrestre avait pris naissance dans l’esprit de Colomb : « II en résulte, ajoute l’amiral lui-même, dans une de ses־ lettres, que les saints théologiens et les philosophes ont eu raison de dire que le Paradis terrestre est situé à l’extrémité de l’orient, parce que c’est un lieu fort tempéré, et les terres que je viens de découvrir (les grandes Antilles) forment cette fin de l’orient. » Il répète encore une fois à la fin de sa lettre de 1498 : « J’ai dans l’esprit l’assurance que là (dans ces terres de Paria nouvellement découvertes) est le Paradis terrestre, » celui que saint Isidore, Beda, Strabon et saint Ambroise placèrent en orient (2). Humboldt, commentant à ce sujet le poëme admirable du Dante, ajoute avec lui que « au-dessus des eaux se montre la montagne du Purgatoire, couronnée par le Paradis des bienheureux, qui est aussi la montagna bruna vers laquelle Ulysse navigua d’abord de l’est à l’ouest, dietro al sol, et puis au sud, « vers l’hémisphère sans habitants; » et l’on peut être surpris, ajoute-t-il (1), qu’un commentateur si ingénieux que M. Ginguené ait pu reconnaître dans cette montagne le Pic de Ténériffe. »

(2) Navarrete, Colec. de document., tom. 1, page 244.

(1) Essai sur l'hist. de la géographie, etc., tom. 111, page 134. Comment, dit-il, □ne navigation de cinq mois, dans laquelle on contemple les stelle del altro polo, et où l’on voit s’abaisser jusqu’à l’horizon la constellation de la Grande-Ourse, pourrait-elle ne pas conduire plus loin qu’aux îles Canaries?

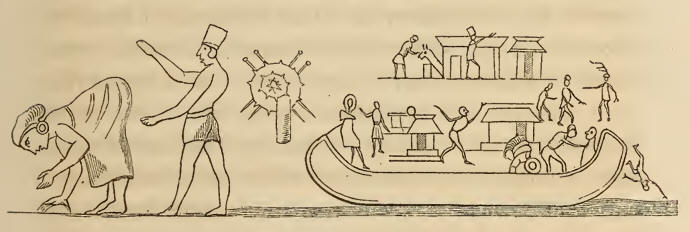

Ainsi que nous le remarquions plus haut, ces idées se retrouvent partout dans les traditions de l’Amérique ancienne comme dans celles du vieux monde. Sahagun, parlant des premières tribus de la race nahuatl, dit de son côté (2) : « De l’origine de cette » nation, la relation qu’en donnent les anciens est qu’ils vinrent » par mer du côté du nord, et il est certain qu’il vint quelques » vaisseaux ; de manière toutefois qu’on ne sait comment ils » étaient travaillés, sinon qu’on conjecture par une idée qu’ils » ont que tous ces naturels sortirent de sept grottes, et que ces » sept grottes sont les sept navires ou galères dans lesquelles vinrent les premiers qui peuplèrent cette terre, selon des conjectures fort vraisemblables. Ces gens vinrent d’abord peupler, » cette terre du côté de la Floride; ils vinrent en côtoyant et » débarquèrent au port de Panuco, qu’ils appellent Panco (3), ce » qui veut dire lieu où arrivèrent ceux qui passèrent l’eau. Ces » gens venaient à la recherche du Paradis terrestre et avaient » pour nom Tamoanchan, ce qui veut dire cherchons notre de» meure, et ils s’établirent auprès des plus hautes montagnes » qu’ils trouvèrent (4), En venant vers le sud, à chercher le Paradis terrestre, ils ne se trompaient certainement point,parce que » c’est l’opinion de ceux qui savent, qu’il est situé sous la ligne » équinoxiale : et en pensant que ce devait être quelque très» haute montagne, ils ne se trompaient pas davantage, parce que, » ainsi le disent les écrivains, que le Paradis terrestre est sous la » ligne équinoxiale et que c’est une montagne fort élevée dont la » cime touche presque à la lune. Il paraît que ces gens ou leurs » ancêtres eurent quelque oracle sur cette matière, ou de Dieu ou » du démon, ou par une tradition des anciens qui de main en » main arriva jusqu’à eux. »

(2) Hist. gen. de las cosas de Nueva-Espana, Prolog., page xviii.

(3) Panuco, aujourd’hui village sur la rivière du même nom, l’un des affluents du fleuve qui se décharge au port de Tampico, dans le golfe du Mexique, et situé à huit ou neuf lieues dans l’intérieur, au-dessus de cette ville.

(4) D’après le même Sahagun (lib.x, cap. 29), ces tribus s’établirent au lieu qu’elles appelèrent Tamoanchan, au pied des montagnes qui s’élèvent vers les frontières guatémaliennes, c’est-à-dire de la chaîne des monts de Tumbala, qui couvre lés abords des ruines de Palenqué. Des allusions ont lieu fréquemment encore sur une sorte de paradis terrestre, et les commenta-leurs des livres mexicains ont cru en voir la trace dans le Tlallocan, l'Omeyocan et le Tonacatepetl, dont nous parlerons plus loin.

Voilà comme on retrouve jusque chez les Américains eux-mêmes ces traditions d’un monde idéal, et aujourd’hui ils ne les ont pas encore perdues. Il est si naturel à l’homme de rêver quelque chose au delà de l’horizon visible, de supposer, en voyant la vaste étendue de l'Océan, d’autres îles, d’autres continents semblables à celui qu’il habite. Dans l’Atlantique, les groupes des Canaries et des îles Britanniques dirigeaient de préférence l’imagination Vers de certains parages. On se plaisait à multiplier conjecturalement ce que l’on ne connaissait que d’une manière confuse. Au sud-ouest des colonnes d’Hercule, la difficulté de saisir avec précision le vrai nombre et la position relative des îles Fortunées donnait lieu à de vagues fictions. L'Aprositos de Ptolémée ne justifiait son nom (inaccessible) ,'que parce que c’était une terre introuvable (1) ; elle n’existait point dans le lieu où elle était indiquée aux navigateurs. Vers le nord, Albion et Jerne, entourés d’îles nombreuses plus petites, offrirent très-anciennement un champ aux conjectures, comme on le verra quand nous parlerons des mythes de la terre Cronienne. L’importance donnée à des îles qui étaient sinon la source, du moins l’entrepôt du commerce de l’étaim, les opinions erronées, longtemps conservées sur le gisement des côtes et la configuration de l’Europe péninsulaire, enfin l’agroupement des îles et leur disposition par série presque continue, depuis les Cassitérides jusqu’aux Orcades, aux Shetland et aux Fœroé, donnèrent lieu de bonne heure à des hypothèses et à des mythes adaptés à la nature des régions boréales.

(1) Plol., IV, 6.

Dicuil (1) et Adam de Brême, l’un du commencement du neuvième, l’autre de la seconde moitié du onzième siècle, prouvent bien, cependant, par leurs écrits, que, dans le nord de l’Atlantique, le zèle religieux des missionnaires de l’Irlande et de la Frise avait fait connaître de nouvelles terres. Mais ces voyages et ces découvertes, que le prosélytisme chrétien avait produits dès la première période du moyen âge, même avant les expéditions des pirates normands sur les côtes de la France, d’autres causes pouvaient y avoir donné lieu antérieurement, et le Thylé lointain, où les Hérules, sortant du Danemark, avaient abordé, selon Procope (2), était peut-être le même que d’anciennes cartes Scandinaves placent à l’occident sur la terre américaine. Le même auteur, qui était contemporain de saint Brandan, prouve, ainsi que plusieurs autres, que les anciennes croyances aux merveilles de la mer Britannique s’étaient conservées dans les lieux mêmes où le christianisme avait pénétré. Sous ce rapport l’ouvrage de Dicuil est un monument très-remarquable : il témoigne avec quel enthousiasme un moine, né en Irlande, dans la seconde moitié du viiie siècle, étudiait Pline, Solin, Orose et les autres auteurs anciens. Les traditions des Grecs et des Romains, les mythes qui‘ offraient un caractère local, pouvaient donc se mêler dans le nord aux légendes historiques de la vie des saints.

(1) L’auteur de l’ouvrage De mensura orbis terrœ. Voir Letronne, dans le remarquable Mémoire qui traite de cette matière, pages 25 et 139.

(2) Procop., De Bello Gothico, lib. ii, 15.

Les voyages de deux saints, de l’abbé irlandais de Cluainfert, Brandamis, et de Maclovius ou saint Malo, la persuasion répandue dans le vie siècle de l’existence d’une île des Bienheureux dans le nord-ouest de l’Europe, sont un reflet des traditions de l’antiquité sur les merveilles de la mer Cronienne. Les moines cherchaient le paradis de l’île Ima dans le mare Pigrum et Cœnosum des Romains, qui est leur Klebersee ou océan visqueux. Plutarque nous dépeint les îles Sacrées de la mer Cronienne, près de la Bretagne, « où règne une douce température, où Saturne, enfermé dans un antre profond, sommeille sous la garde de Briarée.» Ce tableau rappelle la fertilité d’Eden et les délices du Paradis (1). La première position géographique assignée à l'île qui est marquée sur toutes les cartes du moyen âge, est dans le parallèle de l’Irlande et même dans une latitude plus septentrionale. Saint Brandan, avec les soixante-quinze moines qui l’accompagnent pendant sept ans, revinrent par les îles Orcades (2). On sait qu’avant ses courses il avait habité les îles Shetland.

(1) Traditions recueillies par M. de Murr, Diplom. Gesch. von Martin Behaim, page 33.

(2) Johan, a Bosco,Bibliot. Floriae., page 602.

Lorsque les Arabes, après la victoire de Guadelète où périt Roderic, envahirent presque toute la péninsule ibérienne, il se répandit une croyance populaire suivant laquelle six évêques, conduits par l’archevêque de Porto (3), s’étaient réfugiés avec de grands trésors dans une île de la mer de l’ouest. Ils y fondèrent, dit la tradition, sept villes (4) où s’établirent des émigrés espagnols et portugais. Cette île des évêques prit le nom portugais de Septe Cibdades, nom qui a été singulièrement déformé sur les cartes du xve siècle. Les érudits y virent le reflet de cet asile que, selon Aristote et Diodore de Sicile, les Carthaginois s’étaient préparé au sein de l’Atlantique. Cette tradition, confondue avec celle des sept îles ou Antilles (5), le fut également avec l’histoire de saint Brandan qui concerne l’île des Bienheureux, et on en chercha alternativement la réalisation aux Canaries, aux Açores et enfin aux Antilles même qui en reçurent leur nom. Au milieu de tant de traditions plus ou moins fondées sur des mythes ou sur la vérité, on ne saurait cependant révoquer en doute que les Basques et les peuples d’origine celtique de l’Irlande, exerçant la pêche sur des côtes lointaines, n’aient constamment rivalisé dans le nord de l’Atlantique avec les Scandinaves, et que ces derniers, au huitième siècle, n’aient même été précédés, dans le groupe des îles Fœroé et en Islande, par des navigateurs irlandais. Malgré ces preuves d’activité nautique, il ne paraît pas moins extraordinaire de voir Madoc et ses partisans chercher des aventures en mer, en voguant vers l’ouest, laisser les côtes d’Irlande tellement au nord, qu’il ait pu aborder à une terre inconnue et inhabitée où ils virent des choses très-étranges. Il serait donc vrai que ce prince aurait évité alors les stations intermédiaires qui avaient favorisé les découvertes des Scandinaves et aurait pu pousser ses courses aventureuses jusqu’aux Etats-Unis, d’où il serait retourné, dit-on, dans le pays de Galles pour chercher de nouveaux colons.

(3) Letronne a. rendu ce fait très-probable par l’interprétation d’un pas-sagé de Solin, qui prouve que ce groupe d’iles était habité du temps des Romains (Dicuil, dans les Additions, page 134).

(4) Les sept villes rappellent curieusement les sept villes du pays de Cibola, dont il sera question plus loin, ainsi que les sept grottes des traditions toltèques, citées dans le passage de Sahagun, et dont nous aurons occasion de reparler assez souvent. Les sept évêques rappellent également les sept tribus si souvent mentionnées dans les mêmes traditions, chacune avant son chef.

(5) Voir Humboldt, Essai, etc. tom, iii, page 173, article Antillia et Ile des Sept-Villes.

« Il serait vivement à désirer, de nos jours où la critique est sévère sans être dédaigneuse, dit judicieusement Humboldt (1), en parlant de ces voyages curieux, qu’on voulût, sur les lieux mêmes, se livrer à de nouvelles recherches et recueillir dans les traditions et les vieux chroniqueurs gallois ce qui est relatif à la disparition de Madoc ap Owen Guineth. Je ne partage aucunement le mépris avec lequel ces traditions nationales ont trop souvent été traitées: j’ai au contraire la ferme persuasion qu’avec plus d’assiduité la découverte de faits entièrement inconnus aujourd’hui éclaircira beaucoup de ces problèmes historiques, relatifs aux navigations du moyen âge, aux analogies frappantes qu’offrent les traditions religieuses , les divisions du temps et les ouvrages de l’art en Amérique et dans l’est de l’Asie, aux migrations des peu-pies mexicains, à ces anciens centres de civilisation d’Aztlan, de Quivira et de la Haute-Louisiane, comme des plateaux du Cundinamarca et du Pérou. »

(1) Id. ibid., page 149.

Idées des indigènes de l’Amérique sur leur origine. Histoire du déluge, suivant le Codex Chimalpopoca. Antique éruption des volcans. Traditions sur les Quinamés ou Géants. Patrie ancienne des Américains, suivant le Livre Sacré.