Lorsque Colomb découvrit les indigènes du Nouveau Monde en 1492, il n'y avait aucun doute dans son esprit qu'il s'agissait d'Asiatiques de l'Est, et il commença aussitôt à les appeler Indiens. Il aurait emporté cette croyance avec lui dans sa tombe. Mais bien avant sa mort, un certain nombre d'Européens soupçonnèrent que les nouvelles terres n'étaient pas du tout Cathay, suspicion fortement renforcée lorsque Balboa atteignit la côte du Pacifique en 1513 et confirmée sans l'ombre d'un doute par le voyage de Magellan six ans plus tard.

La découverte de l’existence d’une autre vaste mer au-delà des limites occidentales de l’Amérique a immédiatement suscité des spéculations sur l’origine de l’Indien d’Amérique. Était-il originaire de ce nouveau continent et l’avait-il toujours été ? Sinon, d’où venait-il et comment ? Ainsi commença un grand débat qui dure depuis plus de quatre siècles et qui a impliqué non seulement des universitaires, mais aussi des organisations, des nations et même des religions. Car l’origine de l’Indien d’Amérique, qui, avec l’Égypte antique, Stonehenge et les monuments de l’île de Pâques, a toujours fasciné les mystiques, est un sujet hautement chargé d’émotion, comme le sont tant d’autres sujets où science et religion, ou amateur et professionnel s’affrontent, et où se mêlent valeurs racistes, nationalistes et ethniques. Bien qu'il s'agisse d'un corps de théorie bien plus ancien que celui de l'évolution biologique, il a suivi un parcours curieusement similaire, les scientifiques adoptant souvent une position générale opposée à la plupart des hypothèses profanes et à presque toutes les hypothèses religieuses, sans pour autant trouver d'accord exact entre eux, tandis que les profanes, unis pour caractériser tous les savants professionnels comme étant soit des athées, soit des idiots, soit les deux, sont à leur tour accusés de s'élancer dans toutes les directions théoriques à la fois.

De même que la controverse sur l’évolution a attiré des adversaires inattendus comme Clarence Darrow et William Jennings Bryan, les débats sur les Indiens d’Amérique ont opposé prêtres et professeurs, médecins et avocats, hommes d’affaires et artistes, et même un président et un vice-président des États-Unis. Les professeurs les plus dignes qui se sont laissés entraîner semblent s’adapter rapidement au sarcasme mordant et au langage décomplexé qui animent ce qui pourrait autrement être un domaine d’investigation assez ennuyeux. Par exemple, le professeur Ralph Linton, ancien éminent anthropologue de Yale, a déclaré dans une critique de livre publiée dans American Antiquity, la revue officielle de l’archéologie américaine, à propos de Harold S. Gladwin, qui avait écrit un livre suggérant, entre autres choses, que les survivants de la flotte naufragée d’Alexandre le Grand avaient trouvé le chemin de l’Amérique au IVe siècle avant J.-C. et étaient à l’origine de certaines des grandes civilisations préhistoriques de cet hémisphère : « M. Gladwin aborde le problème des origines américaines avec la plaisanterie hésitante d'un vieux monsieur tapotant les fesses d'une nouvelle secrétaire. Si elle s'y oppose, il peut se plaindre de son manque d'humour ; si elle ne s'y oppose pas, les prochaines étapes sont évidentes.

Outre les personnes qui ont défendu les différentes théories sur l’origine indienne, certaines institutions et organisations célèbres s’y intéressent de manière plus que occasionnelle – par exemple les Rosicruciens, les Théosophes, l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (les Mormons) et bien sûr la profession anthropologique elle-même. En plus des positions institutionnelles, il y en a beaucoup d'autres qui ont été défendues en prose éloquente dans des centaines de livres au cours des quatre derniers siècles, ou lues solennellement devant des congrès de sociétés savantes ici et en Europe, par des érudits qui étaient sûrs que nos Peaux-Rouges étaient autrefois des Phéniciens de Tyr, des Assyriens, des anciens Égyptiens, des Cananéens, des Israélites, des Troyens, des Romains, des Étrusques, des Grecs, des Scythes, des Tartares, des Bouddhistes chinois, des Hindous, des Mandingues ou d'autres Africains, des Malgaches, les premiers Irlandais, Gallois, Scandinaves, Basques, Portugais, Français, Espagnols, Huns, ou des survivants des continents perdus de Mu ou de l'Atlantide, cette dernière étant une théorie particulièrement difficile à débattre, puisque leurs prétendues grandes civilisations ont commodément coulé sous l'océan il y a quelque onze mille ans ou plus, Platon étant peut-être la première autorité dont nous disposons pour leur existence. Certains ont soutenu que nos Indiens ne descendent d'aucun de ces peuples, mais que l'Homme est originaire des Amériques et que l'Ancien Monde est alors en réalité le Nouveau.

Le cycle de popularité de ces diverses idées suggère qu’elles ont au moins quelque chose de la nature d’une mode. Les premiers explorateurs et historiens de l’Amérique avaient tendance à favoriser l’hypothèse des tribus perdues d’Israël, car à cette époque, l’ethnologie hébraïque antique telle que décrite dans l’Ancien Testament était à peu près le seul mode de vie « primitif » bien documenté et donc le premier à venir à l’esprit d’un chercheur de relations indiennes. Les classicistes du XVIIIe et du début du XIXe siècle avaient tendance, d’un autre côté, à voir des traits carthaginois-phéniciens dans l’art, l’architecture, la langue, la religion et la structure politique des Mayas d’Amérique centrale, des civilisations aztèques et pré-aztèques du Mexique, et des Incas et autres hautes cultures des Andes d’Amérique du Sud. Avec les découvertes archéologiques spectaculaires en Égypte, une vague d’écrivains est apparue convaincue que toute civilisation provenait de la vallée du Nil et que nos ruines préhistoriques américaines n’étaient que des vestiges des colons égyptiens.

L'Atlantide perdue est un favori depuis des générations, stimulé à nouveau tous les deux ou trois ans par les éditions des best-sellers de Spence et Donnelly ; et la théorie israélite, elle aussi, a de nombreux adeptes, car il est de la doctrine de l'Église mormone que nos aborigènes sont les descendants des Hébreux et que leurs pérégrinations en Asie et aux Amériques sont fidèlement décrites dans le Livre de Mormon dicté par Dieu. La dernière en vogue, l'idée que les Indiens d'Amérique ont navigué vers l'ouest à travers le Pacifique et ont peuplé les îles polynésiennes, a un énorme succès actuel grâce au grand récit d'aventure de Thor Heyerdahl sur son audacieux voyage sur le radeau de balsa, le Kon-Tiki. Certains des mêmes visiteurs du musée qui, il y a vingt ans, s'adressaient aux scientifiques mal à l'aise et les réprimandaient pour leur manque de foi dans l'Atlantide engloutie, brandissent aujourd'hui les mêmes doigts réprimandés à ceux qui ne manifestent pas d'enthousiasme pour Aku-Aku.

Il est étrange que les explications, nombreuses et variées, des origines des Indiens d’Amérique ne se soient pas vraiment affrontées. Les partisans de la théorie carthaginoise ont également approuvé un mouvement israélite vers l’Amérique (pour expliquer les tribus les plus sauvages, cependant) ; certains égyptianistes sont tout à fait disposés à reconnaître également l’Atlantide perdue ; les rosicruciens et les théosophes ont beaucoup à dire sur l’Atlantide et son homologue du Pacifique, Mu. Mais, en contraste frappant avec cette tolérance permissive des autres théories en général, les auteurs profanes sur ces sujets ont tous un grand parti pris en commun : ils méprisent, ridiculisent et se plaignent amèrement des anthropologues professionnels des musées et des universités américaines, qu’ils considèrent tantôt comme stupides, têtus, désespérément conservateurs et très souvent carrément malhonnêtes.

Cela laisse perplexe les spécialistes, qui ne trouvent rien de particulièrement choquant dans leur conception d’un berceau asiatique pour les Indiens d’Amérique, à l’image de ce que Thomas Jefferson a décrit dans sa Note sur l’État de Virginie, le peuplement de l’Amérique s’étant effectué par une série de vagues d’invasion via le détroit de Béring et l’Alaska au cours des vingt-cinq à cinquante mille ans qui ont suivi la période médiane et finale de l’ère glaciaire. Un nombre croissant d’anthropologues pensent également que certaines hautes civilisations américaines, comme les Mayas, ont reçu une impulsion supplémentaire des contacts transpacifiques avec l’Asie du Sud-Est. Pour les mystiques, il s’agit là d’une position théorique intolérablement conservatrice et dénuée d’imagination.

Ce sont les théories qui s'affrontent et c'est ici qu'elles se livrent bataille. Les combats ont été acharnés et les pertes lourdes. Le célèbre érudit du XIXe siècle, l'abbé Brasseur de Bourbourg, a perdu ses amis et sa réputation. Le noble anglais Edward King, vicomte de Kingsborough, dont nous parlerons dans un chapitre ultérieur, a dépensé une fortune pour sa passion pour la théorie des tribus perdues d'Israël et est mort, selon certains, le cœur brisé, dans une prison pour débiteurs de Dublin. L'aventurier français, autrefois docteur en médecine, ingénieur, avocat et archéologue, Augustus Le Plongeon et sa jeune épouse, Alice, après avoir passé de nombreuses années dans les fourrés épineux de la péninsule aride du Yucatan, à explorer les ruines antiques du passé oublié des Mayas, ont vécu leurs dernières années déçus et profondément amers par le rejet de leurs théories farfelues sur la civilisation américaine qui s'était installée en Égypte il y a plusieurs milliers d'années. James Adair a consacré quarante ans de sa vie à l'étude directe des Indiens d'Amérique, mais ses affirmations selon lesquelles ils étaient les tribus perdues d'Israël lui ont valu des railleries et même des accusations de malhonnêteté. Piqué au vif par les critiques scientifiques, Thor Heyerdahl a bravé le Pacifique sur un radeau de balsa pour soutenir ses théories selon lesquelles les Indiens d'Amérique du Sud peuplaient le Pacifique, et aujourd'hui plusieurs érudits mormons fervents s'opposent, comme certains de leurs malheureux prédécesseurs, au monde de la science et de l'érudition dans leur conviction que le Livre de Mormon est la véritable histoire des peuples israélites d'Amérique.

Un nombre croissant de personnes, dans ce pays et à l'étranger, sont intriguées, voire obsédées par toutes les formes de symbolisme, surtout si elles sont d'une certaine manière ésotérique, et surtout si elles peuvent être reliées à la culture et aux origines des Indiens d'Amérique, en particulier des Mayas, des Aztèques et des Incas, dont les civilisations préhistoriques colorées les attirent comme des mouches vers le miel. Elles peuvent s'immerger dans des symboles bizarres, des rituels les plus dramatiques et les plus sacrés, des hiéroglyphes mystérieux, des temples antiques enveloppés de jungle, des langues non indo-européennes dont les syllabes étranges se prêtent à des jeux sans fin de colin-maillard linguistique, et des religions polythéistes aux fortes connotations mathématiques, astrologiques, sadiques et phalliques. Leur fascination pour ces livres devient une addiction, dans certains cas littéralement une religion, et en s’accrochant à leurs croyances sur l’Amérique aborigène, face aux rebuffades souvent brutales des anthropologues professionnels, ils se sentent persécutés, martyrisés par une sorte de destin mi-scientifique, mi-religieux qu’ils ne peuvent nier. Leurs écrits sont fréquemment truffés de références au Tout-Puissant, à la théologie et à l’éthique dans des passages dont le lecteur non initié ne voit pas la pertinence. Les marchands de livres d’occasion en sont bien conscients, car ils hantent les rayons des librairies marqués « ésotérisme, occultisme et curiosités ».

Certains de ces hommes étaient de véritables charlatans, des opportunistes moins intéressés par la quête de la vérité que par l’argent et la notoriété que leurs écrits et leurs conférences leur rapportaient. D’autres étaient stupides, incapables de distinguer les faits de la fantaisie. D’autres encore étaient des érudits consciencieux, des travailleurs infatigables et des hommes d’une grande intégrité, mais victimes de l’ignorance de leur époque, souvent encore plus handicapés par des années d’isolement du monde universitaire alors qu’ils exploraient les vastes jungles et les villages indiens reculés des hautes terres à la recherche de connaissances sur le passé américain. La plupart d’entre eux – charlatans, idiots et érudits – ont partagé certaines attitudes et certains traits de personnalité qui leur confèrent, en tant que groupe, une certaine identité.

On se demande quelles sont ces théories qui captivent à ce point l’imagination et la fidélité farouche, et quel genre d’hommes sont si obsédés par les interprétations mystiques et religieuses du passé américain ancien qu’ils les suivent, parfois littéralement, jusqu’à la mort contre toute opposition. Dans les pages qui suivent, nous examinerons de plus près ces théories et les personnes qui les ont si ardemment défendues.

La théorie la plus répandue sur les origines des Indiens d’Amérique fait probablement remonter les célèbres civilisations antiques du Mexique, d’Amérique centrale et des Andes à l’Égypte. Il y avait des pyramides en Amérique et en Égypte, des momies au Pérou et en Égypte, le culte du soleil était pratiqué dans de nombreuses régions du Nouveau Monde ainsi qu’en Égypte, et ces deux régions ont produit des écritures hiéroglyphiques, des tombes royales, des sculptures en bas-relief et un certain nombre d’autres coutumes et traits culturels similaires. Pour la plupart des gens, le mot « archéologie » n’évoque qu’une seule image : les pyramides imposantes, le Sphinx menaçant, le tombeau du roi Toutankhamon et la vallée du Nil. Il est tout à fait naturel que lorsqu’ils voient des reliques antiques comme celles-ci ailleurs, même dans la lointaine Amérique, ils voient un lien avec l’expression classique des civilisations antiques : l’Égypte dynastique.

Parmi les nombreux passionnés d'Egypte, l'un des plus dévoués, des plus farouchement fidèles et des plus militants était un aventurier français, Augustus Le Plongeon, dont les dénonciations acerbes de ses ennemis et l'étalage arrogant de son propre ego ont marqué une époque sinistre dans l'histoire de l'archéologie américaine. Faisons la connaissance de ce personnage vivant à travers un incident typique qu'il décrit lui-même.

Les versions diffèrent, mais Augustus Le Plongeon lui-même raconte qu'il venait de déterrer la statue d'un ancien dieu maya dans les débris des grandes ruines de pierre de Chichen Itza, dans les fourrés brûlés du nord du Yucatan, et que ses ouvriers indiens superstitieux refusèrent de la toucher, et encore moins de la sortir de la terre et de la marne sacrées qui l'avaient cachée pendant plus de six cents ans. C'était un grand trésor archéologique, et le Français à la longue barbe, le visage et le crâne chauve presque noirs de ses nombreuses années d'exploration dans la péninsule tropicale brûlée par le soleil, était déterminé à ne pas se laisser tromper par sa découverte.

Le Plongeon ne savait pas encore que le destin avait déjà décidé qu’il ne pourrait pas avoir cet énorme dieu de pierre couché. Son problème immédiat était de persuader les indigènes de faire ce qu’il voulait et de le faire sortir de terre. Ressemblant plus à Moïse après quarante ans dans le désert qu’à un aventurier et mystique de cinquante ans avec une jeune et belle épouse, le soi-disant docteur était un homme têtu, peut-être l’un des individus les plus obstinés et les plus grincheux qui aient jamais vécu ; il était aussi l’un des plus imaginatifs. Une personne plus prosaïque aurait pu essayer de persuader les Indiens et de les raisonner, mais cette approche était complètement étrangère à la personnalité unique et volatile de Le Plongeon. Caressant sa longue barbe grise et regardant ses ouvriers rebelles d’un air menaçant, il eut soudain une idée. Les gens obéissent aux dieux : je vais les convaincre que je suis un dieu maya réincarné ! Il leur fit signe impérieusement de le suivre.

Le petit groupe escalada les amas de ruines calcaires blanchies, traversa les broussailles emmêlées et les fourrés de broussailles épineuses, et peina à atteindre le sommet d'une structure en ruine surplombant la plaine vert olive terne du Yucatan. Un panneau de pierre sculpté était exposé dans les décombres antiques. Laissons Le Plongeon raconter lui-même l'histoire, telle qu'il l'a rapportée dans un livre publié en 1878 :

Pour vaincre leurs scrupules, et aussi pour prouver si mes soupçons étaient fondés, que, comme leurs ancêtres et les anciens Egyptiens, ils croyaient encore à la réincarnation, je les fis accompagner au sommet de la grande pyramide. ... Sur l'une des antas, à l'entrée du côté nord, est le portrait d'un guerrier portant une longue barbe droite et pointue. Le visage, comme celui de tous les personnages représentés, est de profil. J'appuyai ma tête contre la pierre de manière à présenter la même position de mon visage ... et j'attirai l'attention de mes Indiens sur la similitude de ses traits et des miens. Ils suivirent du doigt chaque linéament des visages jusqu'à la pointe même de la barbe, et bientôt poussèrent une exclamation d'étonnement : « Toi, ici », et parcoururent lentement de nouveau les traits sculptés sur la pierre et les miens. « Ainsi, ainsi, dirent-ils, toi aussi tu es un de nos grands hommes, qui a été désenchanté. Toi aussi tu étais un compagnon du grand Seigneur Chaacmol. C’est pourquoi tu savais où il était caché et tu es venu pour le désenchanter aussi. Son heure de vivre à nouveau sur terre est donc arrivée. » A partir de ce moment, chacune de mes paroles fut implicitement obéie.

Le lendemain, un autre groupe d’Indiens arriva pour voir le grand homme. Il les conduisit de nouveau au bas-relief et leur fit voir sa pose de la veille. Les étrangers « tombèrent à genoux devant moi et, à leur tour, baisèrent ma main ».

On a l'impression, d'après les écrits du docteur, qu'il était le plus heureux dans les champs, où il trouvait, parmi d'humbles et ignorants ouvriers indigènes, l'adulation réelle ou imaginaire qu'il recherchait si vainement aux États-Unis. Les anecdotes qu'il raconte sur lui-même révèlent un égoïsme étonnant qui va jusqu'à la folie des grandeurs. Il serait presque plus gentil envers Le Plongeon de considérer toute cette histoire comme une invention, car je ne peux imaginer de scène plus comique et en même temps plus pitoyable que celle-ci, où des Indiens confus et sans doute embarrassés murmuraient des paroles probablement incompréhensibles tandis que le Don Quichotte gaulois prenait des poses héroïques à côté d'un dieu de pierre des anciens Mayas.

Je ne sais pas si Le Plongeon a inventé ces anecdotes par pure fantaisie ou si, comme cela semble probable, il était si incompétent en maya parlé qu'il a simplement mal compris une grande partie de ce que les Indiens disaient. Il existe de nombreuses preuves en faveur de chacune de ces possibilités. D'une part, les histoires variaient manifestement selon les récits. Un ami de Le Plongeon a entendu l'incident ci-dessus de manière tout à fait différente : les Indiens ont remarqué la ressemblance entre Le Plongeon et la figure sculptée, et toutes les dénégations du Français n'ont pas pu persuader les indigènes qu'il n'était pas le Maya réincarné. D'autre part, les histoires sont incompatibles avec ce que nous savons des Mayas à cette époque, et les informations à leur sujet provenant de voyageurs moins fantaisistes étaient désormais abondantes. En 1883, ils étaient tous catholiques romains et avaient été exposés à l'enseignement et à la supervision catholiques pendant plus de trois siècles. Ils n'avaient certainement aucune idée de la réincarnation, qui est et a toujours été un concept étranger à leur idéologie religieuse, malgré l'histoire de Cortez qui était considéré comme le Quetzalcoatl réincarné. De plus, en 1880, aucun Indien du Yucatèque n'était probablement superstitieux à propos des ruines et des antiquités mayas qui l'entouraient, contrairement aux Mayas des hautes terres plus au sud du Guatemala, qui sont encore aujourd'hui perturbés par les profanations de leurs anciens lieux de culte.

Les ouvriers indiens du Yucatan sont très soucieux de plaire à leurs supérieurs au gouvernement ou à leurs employeurs ; ils essaient désespérément de comprendre ce qu'on leur dit dans un espagnol pauvre (qu'ils ne comprennent souvent pas très bien eux-mêmes) ou dans une langue maya yucatèque encore plus mauvaise. Peut-être à cause des barrières linguistiques, ils apprennent rapidement à observer les gestes et les expressions de leur employeur et essaient de deviner ce qu'il veut qu'ils fassent ou disent. N'importe qui, avec ou sans une longue barbe pointue, qui ferait les gestes décrits par Le Plongeon, obtiendrait sans doute à peu près la même réponse coopérative de la part des ouvriers indiens espérant plaire au patron. Les mots et les expressions que Le Plongeon leur fait dire ont sûrement été mis dans leur bouche par lui, par l'intermédiaire d'un interprète, ou ont été complètement mal compris. Même leur discours, tel que cité par le médecin, est trompeur ; s'ils lui ont parlé à la deuxième personne, ce n'était pas par formalité ou solennité (comme cela sonne en anglais) mais parce que c'est la seule construction qu'ils utilisent. Le pronom respectueux de la troisième personne est rarement entendu parmi eux, même aujourd'hui.

Quoi qu’on puisse penser de ces tactiques, ou de la satisfaction évidente que le Français presque paranoïaque tirait de son adoration réelle ou imaginaire de la part de ces indigènes ignorants, la manœuvre fut apparemment efficace, et le dieu de pierre sortit de son trou – pour être à nouveau disputé par Le Plongeon et les fonctionnaires du gouvernement mexicain qui refusèrent de le laisser le récupérer hors du pays. Cette statue couchée faisait partie d’une série de figures similaires qui ont depuis été découvertes au Yucatan et au Mexique proprement dit, appelées figures de Chac Mool, et bien que leur identité soit aujourd’hui débattue par les experts, Le Plongeon n’avait aucun doute qu’elles représentaient un prince-dieu indien qui figurait en bonne place dans l’histoire et la religion de l’Égypte ancienne et de la préhistoire maya-toltèque. Car Le Plongeon croyait en un lien historique direct entre les civilisations du Mexique, de l’Amérique centrale et de l’Égypte. Il soutenait en outre que la forme des temples mayas était délibérément conçue pour représenter la lettre égyptienne M, qui, disait-il, s’appelait « ma » et signifiait « lieu, pays et, par extension, l’Univers ». Il était sûr que les anciens mystères sacrés, à l'origine de la franc-maçonnerie par conséquent, provenaient d'Amérique et avaient été transportés par les colons mayas jusqu'au Nil, à l'Euphrate et aux rives de l'océan Indien il y a au moins 11 500 ans.

Le Plongeon a reconstitué en détail une interprétation sanglante de l'histoire maya basée uniquement sur des sculptures, des peintures murales et des tests hiéroglyphiques que les autorités en épigraphie maya d'aujourd'hui ne prétendent pas pouvoir lire. C'est une longue histoire et son impact romantique souffre dans le synopsis : Le roi de Chichen Itza et d'Uxmal, aujourd'hui deux ruines mayas du Yucatan, avait trois fils, Cay, Aac et Coh, et deux filles, Moo et Nicte. Selon la loi maya, le plus jeune fils devait épouser la fille aînée pour assurer la descendance légitime et divine de la famille royale, une pratique également connue chez les Égyptiens et les Péruviens. Le prince Coh épousa ainsi Moo, mais Aac, qui l'aimait aussi, l'assassina. (Le Plongeon a exhumé une pointe de projectile en pierre et une urne contenant ce qui semblait être des cendres ; il a immédiatement affirmé qu'il s'agissait du cœur incinéré de Coh et de la pointe de lance avec laquelle il avait été tué.)

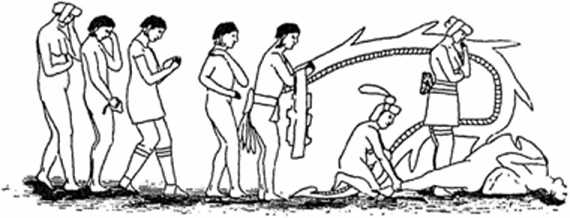

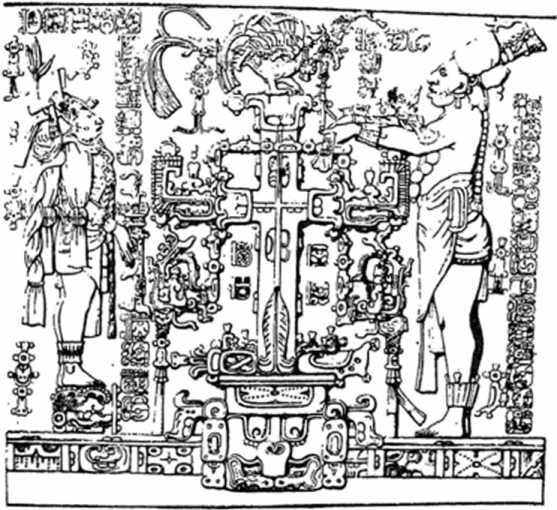

Dessin de Le Plongeon représentant la décoration d'un temple maya qui, selon lui, représentait l'exécution du prince Coh par son frère rival, Aac. La veuve, la reine Moo, et ses assistantes sont des personnes en deuil.

Au cours de la guerre civile qui suivit, Aac, devenu roi d'Uxmal, courtisa la reine Moo de Chichen Itza, mais elle le repoussa. Une sculpture maya dont Le Plongeon affirmait qu'elle représentait cette scène, pourrait tout aussi bien, ajouta-t-il, représenter Adam et Ève dans le jardin d'Éden ; en effet, selon Le Plongeon, l'histoire de l'Ancien Testament est la même anecdote, mais déformée par un vieux célibataire misanthrope, peut-être l'auteur de la Genèse, qui modifia la version maya par dépit pour avoir été lui-même abandonné par une femme amoureuse.

Fuyant la colère de son frère, Moo espérait trouver refuge à l'est, dans quelque vestige du Continent Perdu de l'Atlantide (Le Plongeon y souscrivait aussi), mais échouant, elle continua son voyage et atteignit enfin les colonies mayas établies depuis de nombreuses années sur les rives du Nil.

Les colons l'accueillirent à bras ouverts, l'appelèrent « petite sœur » (Isis) et la proclamèrent reine. Mais elle finit par tomber entre les mains d'Aac, qui la maltraita et la fit mourir avec Cay, son frère aîné.

Le Plongeon déclare avec douceur dans sa préface à La Reine Meuh et le Sphinx égyptien : « Dans cet ouvrage, je n’offre aucune théorie. En matière d’histoire, les théories ne prouvent rien. Elles sont donc hors de propos. Je laisse mes lecteurs tirer leurs propres conclusions des faits qui leur sont présentés. » Puis, comme d’habitude, « Quelles que soient leurs conclusions, cela ne me regarde pas… »

En réalité, malgré ses fréquentes déclarations provocatrices de ce genre, l'opinion de ses lecteurs était d'une importance vitale pour Le Plongeon. Il se hérissait à la moindre exception à ses convictions, il écrivait de longues lettres dans lesquelles il se plaignait d'être persécuté par les savants et les fonctionnaires, et quarante ans après sa mort, ses amis proches se souvenaient que ses dernières années avaient été aigries par son échec à obtenir une reconnaissance scientifique.

Un contemporain de Le Plongeon, John T. Short, dans son livre très lu The North Americans of Antiquity, regrettait que l’enthousiasme du soi-disant docteur fût si apparent dans ses rapports, ajoutant : « un état d’esprit judiciaire, ainsi que le calme qui l’accompagne, sont nécessaires à la fois au travail scientifique et à l’inspiration de confiance chez le lecteur. » Cela rendit furieux le Français, qui répondit par cette explosion : « Merci pour le conseil ! Mais je vais demander à M. Short ce qu’il sait en fait du Yucatan et de l’histoire de ses habitants primitifs. Existe-t-il quelque part un homme qui, aujourd’hui, connaisse ces choses de manière à prétendre émettre une opinion à leur sujet ? Que sait M. Short des monuments du Yucatan ? A-t-il jamais lu une description vraie ? Où ? Elle n’a jamais été publiée à ma connaissance. Qui est le mieux placé pour les connaître, M. Short, qui ne les a jamais vus, ou le Dr Le Plongeon, qui les a étudiés spécialement in situ pendant sept ans ?

En fait, en 1881, lorsque ces lignes furent écrites, la littérature sur les antiquités du Yucatan était abondante et dans certains cas tout à fait compétente. John Short et Augustus Le Plongeon auraient tous deux pu très facilement lire, par exemple, les quatre volumes extrêmement populaires de Incidents of Travel (1841, 1843) de John Lloyd Stephens et les gravures remarquablement précises de ruines mayas de son compagnon architecte, Frederick Catherwood.

Qui était ce dragon imaginatif, cracheur de feu, défiant si hargneusement ses ennemis, réels ou imaginaires ? Curieusement, de ce mystique éloquent et voyageur, qui s’est impliqué dans tant de batailles verbales et juridiques et qui a écrit de volumineuses lettres à tous ceux qui voulaient les lire, nous savons très peu de choses sur sa carrière pré-archéologique. Né sur l’île de Jersey en 1826 – son grand-oncle maternel était Lord Jersey – et ayant fréquenté l’école militaire de Caen et l’Institut Polytechnique de Paris, il acheta avec un camarade un yacht, avec lequel ils naviguèrent jusqu’à la côte ouest de l’Amérique du Sud. Au large des côtes du Chili, une violente tempête s’éleva. Pendant de longues heures tortueuses, ils luttèrent contre les vents violents et la mer démontée, cherchant en vain un refuge le long de ce rivage traître. Finalement, dans un rugissement soutenu d’une intensité proche de celle d’un ouragan, les vagues monstrueuses engloutirent le petit navire et, lorsqu’il sombra, chacun se retrouva seul. Quoi qu'on puisse dire de l'esprit passionné de Le Plongeon, de sa vanité colossale et de son obstination perverse, il faut lui reconnaître aussi un courage extraordinaire. Il a opposé sa propre force, qui devait être considérable pour lui permettre de traverser tant d'années sous les tropiques en proie à la fièvre, à une mer déchaînée, et il a gagné. De toute cette compagnie, seuls Le Plongeon et son co-capitaine ont survécu ; le Français a atteint le rivage, battu en chancelant, épuisé, à moitié noyé, mais toujours très vivant et, en peu de temps, il a retrouvé son ancienne personnalité confiante et égoïste.

Il est typique de la volonté obstinée de Le Plongeon de ne pas rentrer en France et chez lui déprimé, mais de voir dans ce nouveau pays une épreuve pour son esprit d’initiative et son esprit d’initiative. Il obtint un poste de professeur de dessin, de mathématiques et de langues dans un collège de Valparaiso, et quiconque étudie l’intensité résolue de cet homme ne s’étonnera pas d’apprendre que lorsqu’il repartit, ce ne fut pas comme un voyageur timide qui avait renoncé à naviguer à nouveau pour toujours, comme beaucoup le feraient dans des circonstances similaires, mais comme capitaine d’un navire en route pour la Californie. Ceux qui ont suivi sa carrière violente ultérieure ne s’étonnent pas non plus de lire que ce deuxième voyage rencontra également de redoutables tempêtes ; comme sa veuve le nota plus tard, « le navire était réduit à un état pitoyable ». C’était encore l’époque des grands risques en haute mer. Frederick Catherwood, l'architecte anglais de talent qui s'est immortalisé et a suscité l'intérêt du monde entier pour les ruines mayas du Yucatan et d'Amérique centrale avec ses magistrales lithographies des anciennes cités visitées par lui et son compagnon, John Lloyd Stephens de New York, a disparu en mer lors d'un voyage similaire du Panama à la Californie et à peu près à la même époque. Mais cette fois, Le Plongeon et son navire ont fait escale ensemble.

San Francisco fut un autre défi pour Augustus Le Plongeon. Apparemment bien formé en dessin et en mathématiques, il devint finalement arpenteur de la ville et du comté. Il fit une précieuse connaissance en la personne de Stephen J. Field, qui devint plus tard juge à la Cour suprême des États-Unis. Mais il ne put se fixer et retourna en Europe et en Angleterre. L’envie de déménager le saisit à nouveau et il s’embarqua pour l’île de Saint-Thomas, puis pour Veracruz, puis traversa le Mexique jusqu’à Acapulco à cheval. « À son retour à San Francisco », écrivit sa femme Alice dans une nécrologie, « le Dr Le Plongeon se mit à pratiquer le droit et réussit ; mais certains événements l’attirèrent vers la pratique de la médecine, dans laquelle il se fit rapidement un nom pour la manière remarquable dont il guérit divers patients qui avaient été déclarés incurables. » Étant donné que Mme Le Plongeon, dans son récit assez détaillé de la scolarité antérieure de son mari, ne mentionne aucune école de droit ou de médecine particulière, il semble juste de déduire qu'Augustus Le Plongeon n'a en fait reçu qu'une formation très limitée en droit ou en médecine et qu'il a peut-être lui-même décerné les diplômes de docteur en médecine et de docteur en droit. Dans ses écrits, il se référait invariablement au nom de Dr Le Plongeon. Lorsqu'il fut plus tard chargé d'étudier l'archéologie au Pérou, il y établit un hôpital privé où, selon sa veuve, « il introduisit l'application de l'électricité dans les bains médicinaux et effectua des guérisons notables ». Au Yucatan, il se serait fait aimer des indigènes en les traitant contre la fièvre jaune, ayant lui-même survécu à une crise de cette maladie et se considérant au moins partiellement immunisé contre cette terrible maladie.

Au Pérou, Le Plongeon s’intéressa également aux tremblements de terre. Il inventa un sismographe et un sismomètre grâce auxquels, selon sa femme, il pouvait prédire l’approche et la direction d’un tremblement de terre, et publia des articles sur ce sujet dans le Van Nostrand’s Magazine de New York. Après de nouveaux voyages à New York, Londres et Paris, il revint au Yucatan en 1875, « au péril de sa vie », écrivit Alice Le Plongeon, « car la guerre des races était très active à cette époque ». Pendant plus de trente ans, il explora les cités mayas en ruines de la péninsule, publia ses théories spectaculaires et mena une guerre verbale contre les anthropologues américains et les fonctionnaires du gouvernement mexicain, qu’il accusait d’avoir confisqué illégalement les antiquités qu’il avait fouillées.

Le Plongeon a apparemment dépassé les bornes pour chaque idée qui lui est venue à l'esprit ou à quiconque. Il était totalement incapable d'examiner de manière critique les preuves factuelles ou logiques portant sur une théorie à laquelle il voulait croire. Lorsqu'il a trouvé une ligne sur un linteau sculpté dans une ancienne ruine du Yucatan et qu'il a remarqué des motifs en zigzag à proximité, il a immédiatement décidé que les Mayas préhistoriques communiquaient au moyen de fils télégraphiques électriques ! La nature du raisonnement de Le Plongeon se reflète davantage dans son analyse du dieu de pierre Chac Mool qu'il a eu tant de mal à exhumer :

Quant à la posture conventionnelle donnée à toutes les statues des souverains et autres personnages illustres de Mayach [couchées sur le dos, les genoux repliés et le visage tourné de côté], elle confirme le fait de leurs origines géographiques. Si l'on compare, par exemple, les contours de l'effigie du prince Coh découverte par l'auteur à Chichen-Itza en 1875, avec le contour des côtes orientales du continent américain, en plaçant la tête à Terre-Neuve, les genoux au cap Saint-Roque et les pieds au cap Horn, il est facile de s'apercevoir qu'ils sont identiques. La cuvette peu profonde tenue sur le ventre de la statue, entre les mains, serait alors symbolique du golfe du Mexique et de la mer des Caraïbes.

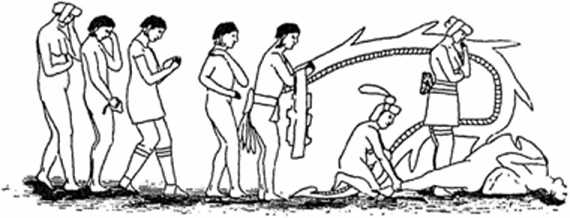

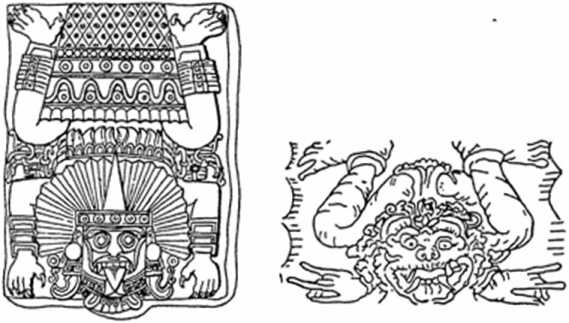

Chac Mool, statue couchée d'un ancien dieu maya-mexicain, découverte par l'imaginaire Augustus Le Plongeon, qui croyait que les Mayas venaient de l'Atlantide perdue et avaient plus tard créé la civilisation égyptienne. Il déclara que le contour de cette sculpture représentait les continents nord et sud-américains, séparés par le golfe du Mexique, et révélait ainsi la profonde connaissance des Mayas en géographie. Ajter Proskouriakoff.

Une lettre adressée le 1er mai 1877 à l'honorable John W. Foster, ministre des États-Unis au Mexique, sur l'île de Cozumel, aujourd'hui une station touristique en plein essor au large de la côte est du Yucatan, montre l'esprit de Le Plongeon bouillonnant de questions, de spéculations et de notions de toutes sortes. Au milieu d'une épître qui devait faire trente pages manuscrites, sans doute composées à la lueur d'une bougie ou d'une torche, on trouve les passages suivants :

Ces édifices intérieurs appartiennent à une époque très ancienne, et parmi les débris j'ai trouvé une tête d'ours sculptée avec une grande finesse dans un bloc de marbre. Elle est inachevée. Quand les ours ont-ils habité la péninsule ? Chose étrange, les Mayas ne donnent pas le nom de l'ours. Pourtant, un tiers de cette langue est du grec pur. Qui a apporté le dialecte d'Homère en Amérique ? Ou qui a apporté en Grèce celui des Mayas ? Le grec est le rejeton du sanscrit. Le maya ? Ou sont-ils contemporains ? Un indice pour les ethnologues afin de suivre les migrations de la famille humaine sur ce vieux continent. Les hommes barbus dont les portraits sont sculptés sur les piliers massifs de la forteresse de Chichen-Itza appartenaient-ils aux nations mayas ? La langue maya n'est pas dépourvue de mots de l'assyrien...

Les mœurs, la religion, l'architecture de ce pays n'ont rien de commun avec celles de la Grèce. Qui porta les Mayas au pays d'Hélène ? Étaient-ce les Caras ou les Cariens, qui ont laissé des traces de leur existence dans plusieurs contrées de l'Amérique ? Ce sont les plus anciens navigateurs connus. Ils parcoururent les mers bien avant les Phéniciens. Ils débarquèrent sur les côtes nord-est de l'Afrique, de là ils entrèrent dans la Méditerranée, où ils devinrent redoutables comme pirates, et s'établirent ensuite sur les rivages de l'Asie Mineure. D'où venaient-ils ? Quelle était leur origine ? Personne ne le sait. Ils parlaient une langue inconnue des Grecs, qui se moquaient de la façon dont ils prononçaient leur propre idiome. Étaient-ils des émigrés de ce continent occidental ? La tunique de lin blanc, qui ne demandait pas d'attache, dont se servaient les femmes ioniennes, selon Hérodote, n'était-elle pas la même que l'uipil des femmes mayas d'aujourd'hui même, introduite chez les habitants de quelques îles de la Méditerranée ?

Ces mots qui coulent de sa plume sur cette île tropicale lointaine montrent à quel point Le Plongeon acceptait sans esprit critique toute similitude comme preuve de contact historique, comment il supposait sans se poser de questions que ses propres identifications (de l'ours, par exemple) étaient correctes (ce qui n'était pas le cas), et comment, au lieu de remettre en question ses propres théories lorsqu'il était confronté à une masse de preuves contraires, il admettait simplement sa perplexité et s'éloignait calmement du sujet, toujours convaincu de son hypothèse initiale.

Bien qu'il ait prévu avec raison l'opposition que ses écrits rencontreraient, ou, pire, qu'ils seraient tout simplement ignorés, Augustus Le Plongeon s'est précipité à la rencontre de ses ennemis invisibles avec des contre-menaces anticipées.

Si la lecture de ce livre ne parvient pas à éveiller dans ce pays un intérêt pour la civilisation et l’histoire de l’Amérique ancienne, alors je suivrai le conseil que Jésus de Nazareth aurait donné à ses disciples lorsqu’il les envoya en mission pour répandre l’Évangile parmi les nations : « Et tous ceux qui ne vous recevront point, et ne vous écouteront point, en partant de là secouez la poussière de vos pieds… » Saint Marc, chap. VI, verset 11 — car je considérerai inutile de consacrer plus de temps, de travail et d’argent à ce sujet aux États-Unis, me rappelant le sort du professeur Morse, lorsqu’il demanda au Congrès la permission d’introduire son télégraphe électrique dans ce pays.

En 1881, devant l’American Antiquarian Society de Worcester, il déclara : « … comme je me sentais abandonné de tous, malgré le désir de tous de me procurer gratuitement ce que j’avais acquis au prix de tant de temps, de travail et d’argent, j’ai décidé de conserver mes connaissances, si chèrement acquises, de détruire un jour ou l’autre mes collections et de laisser ceux qui désirent en savoir plus sur les anciennes cités du Yucatan faire ce que j’ai fait… » En fait, Le Plongeon a effectivement fait quelque chose de ce genre en représailles contre les fonctionnaires mexicains qui avaient confisqué les monuments, statues et autres reliques qu’il avait trouvés au Yucatan. Après sa mort en 1908, sa veuve a révélé : « Une autre grande statue qu’il a trouvée et cachée de nouveau est encore cachée, son emplacement n’étant connu que de l’auteur présent. »

Sur son lit de mort, Alice Le Plongeon a remis à un ami intime de nombreux dessins et notes de son mari et a manifestement essayé de lui indiquer l’emplacement d’une autre découverte spectaculaire qu’ils prétendaient avoir faite et recouverte en 1875 : des salles souterraines contenant des boîtes en pierre contenant des documents anciens parfaitement préservés sur les Mayas. « Comme elle parlait avec une difficulté angoissante… je notais chaque mot au fur et à mesure que je l’entendais clairement ; je n’avais dans la main qu’une enveloppe », écrivit plus tard cet ami. Cependant, les documents que Mme Le Plongeon a remis à son amie, s’ils contiennent effectivement des indices sur les antiquités réenfouies, étaient si déguisés et compliqués qu’ils sont aujourd’hui inutiles. Comme l’a expliqué cet ami, lorsqu’elle a rendu ces notes disponibles de nombreuses années plus tard, « Le Plongeon croyait qu’il fallait faire comprendre aux gens les choses… et il avait des idées plutôt étranges pour protéger les secrets ».

Mme Le Plongeon écrivit dans une nécrologie de son mari que son tempérament sympathique et bienveillant le rendait universellement aimé. Ce point de vue n’était cependant pas partagé par l’un des admirateurs les plus enthousiastes de Le Plongeon, qui écrivit, vingt-trois ans après sa mort : « Je pense plutôt que le tempérament orageux du docteur contrarie souvent les hommes qui auraient pu (et auraient pu) être gagnés par la patience à certaines de ses opinions. » Cet ami décrivit la « petite épouse fidèle » de Le Plongeon comme n’ayant que dix-sept ans lorsqu’elle épousa le docteur, trente ans plus âgé qu’elle. « Mme Le Plongeon était elle-même une grande mystique », écrivit-il, et « il y eut beaucoup de tragédies dans sa vie. » Tous deux se sentaient piqués par l’indifférence du monde à l’égard de leur travail. « Les Le Plongeon m’ont raconté avec beaucoup d’amertume certaines des choses qu’on leur avait dites, et d’eux ! »

La plupart des étudiants qui ont suivi, professionnels ou amateurs, les ont rejetées ou, pour la plupart, les ont tout simplement ignorées. L’écriture manuscrite sur la salle de banquet chaldéenne de Belshazzar, telle que rapportée dans le Livre de Daniel, était d’origine maya, tout comme les paroles de Jésus sur la croix : Eli, eli lama sabachthani, ce qui ne signifiait pas : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » — des mots qui ne convenaient pas au Christ mourant au vu de son courage, de sa résignation et de sa foi — mais plutôt les paroles mayas : Helo, helo, lamah xabac ta ni, « Maintenant, maintenant, je coule, de l'encre noire sur le nez », c'est-à-dire : « Maintenant, je coule, les ténèbres couvrent mon visage » Le Plongeon ne considérait pas ces conclusions comme déraisonnables, comme le montre son désir de ne pas associer son nom à celui de l'abbé Brasseur de Bourbourg, dont les idées sur la théorie de l'Atlantide perdue étaient, comparées à celles de Le Plongeon, ultra-conservatrices. Un peu plus de quarante ans plus tard, Lewis Spence, le promoteur extrêmement populaire de la théorie de l'Atlantide perdue, exprima la même crainte d'être considéré comme un simple Brasseur, puis il ajouta le nom de Le Plongeon à celui de l'abbé.

Les théories égyptiennes sur les liens entre les Indiens d’Amérique et l’Égypte vont de l’attribution de la civilisation amérindienne à l’Égypte, point de vue généralement adopté à la légère par le visiteur moyen des musées de ce pays et défendu ces dernières années par un éminent anatomiste britannique du cerveau, le regretté Dr G. Elliot Smith, à l’attribution de la civilisation égyptienne à l’Amérique, idée mieux connue à travers les écrits de l’éminent abbé Charles Stephen Brasseur de Bourbourg dans les années 1860. Écrivant à cinquante ans d’intervalle, Brasseur et Smith se ressemblaient néanmoins à bien des égards, tous deux étant des étudiants compétents, bien informés et infatigables, mais tous deux se laissaient emporter par ce que la plupart des anthropologues considèrent aujourd’hui comme des théories intenables. Chacun s’est retrouvé empêtré dans une bataille, l’abbé se battant contre lui-même, et le Dr Smith menant un combat acharné tout au long de la dernière partie de sa vie contre les autorités anthropologiques établies aux États-Unis.

Smith avançait l'hypothèse que la haute civilisation n'était apparue qu'une seule fois sur terre, et que c'était dans la vallée du Nil. C'est de là que les graines de la culture égyptienne furent répandues dans le monde entier par les « Enfants du Soleil », des aventuriers en quête d'or et de perles, d'abord dans l'Ancien Monde et dans les îles du Pacifique, puis jusqu'aux Amériques, où les influences égyptiennes se manifestèrent dans les pyramides, la momification 1, les dieux et leurs attributs, et de nombreux motifs religieux et artistiques.

1 Smith et Perry, affirmant que la momification n’a été inventée qu’une seule fois, en Égypte, ont retracé son parcours et notamment son itinéraire vers les Amériques au moyen de ses apparitions aux îles Canaries et en Afrique de l’Ouest, en Inde, en Asie du Sud-Est et en Indonésie, en Mélanésie, en Australie et en Polynésie. Smith a étudié les techniques d’embaumement égyptiennes, a souligné leur complexité et a insisté sur le fait que la réapparition de ce « complexe de traits » le long d’une chaîne d’apparitions allant de l’Égypte au Pérou, au Mexique, à l’est des États-Unis et à l’Alaska ne pouvait s’expliquer que par le contenu historique ou la diffusion. Parmi les caractéristiques qu'il a soulignées, il y avait l'éviscération par une incision au flanc ou par le périnée, le fait de jeter les viscères dans l'eau, l'ablation du cerveau par une incision à la base du crâne, le trempage du corps dans de la saumure, le frottement avec de l'huile, l'introduction de substances aromatiques dans la cavité corporelle, la peinture du corps en rouge, l'insertion d'yeux artificiels, l'incision dans ou entre les orteils, les doigts et aux coudes ou aux genoux pour drainer les liquides de décomposition, le séchage par la chaleur, l'ablation de l'épiderme sauf au bout des doigts et des orteils.

Smith et ses disciples, notamment William J. Perry, rassemblèrent un nombre impressionnant de preuves à l’appui de leur hypothèse, mais les anthropologues américains contestèrent âprement chacune d’entre elles. La forteresse intellectuelle qui défendait le développement indépendant des civilisations amérindiennes était le Peabody Museum of Archaeology and Ethnology de Harvard. C’est là, dans une vieille structure austère et menaçante en briques rouges qui ressemble aujourd’hui, de l’extérieur, plus à une ancienne usine de la Nouvelle-Angleterre qu’à l’un des plus grands musées du monde, qu’avait été développé le plus important centre de recherche et d’enseignement anthropologique des États-Unis. Certains anciens chercheurs célèbres de l’université s’étaient entourés de nouveaux professeurs et membres du personnel du musée, qui étaient déchirés entre la dignité traditionnelle de Harvard-Boston et leur indignation face aux théories propagées par certains de leurs collègues britanniques.

Finalement, le Dr Alfred Marston Tozzer, qui allait devenir le doyen des Mayanistes, fit remarquer à son collègue, le Dr Roland B. Dixon, que les livres de Smith feraient bientôt croire à tout le monde que les Indiens d'Amérique venaient directement du Nil. Dixon accepta à contrecœur d'écrire une contre-déclaration et se mit au travail pour rassembler les données de ce qui allait devenir un livre intitulé The Building of Cultures.

Roland B. Dixon était un perfectionniste et un érudit méticuleux. Célibataire aisé, il était presque le stéréotype du professeur d’université ; il portait des vêtements en tweed, fumait une pipe, se déplaçait lentement et parlait avec détermination – un conférencier peu inspirant, voire ennuyeux, qui donnait à ses étudiants tous les détails pénibles de la matière et s’attendait à ce qu’ils s’en souviennent de tout.

Selon les théoriciens de l'Égypte en Amérique, les pyramides mayas comme El Castillo (ci-dessus) de Chichen Itza, au Yucatan, dérivent de celles de la vallée du Nil (ci-dessous).

Augustus Lc Pongeon (en haut à gauche), dont les théories inhabituelles et la personnalité volatile l'ont entraîné dans une bataille acharnée avec les anthropologues américains. Sa jeune épouse, Alice (ci-dessus), et leur quartier général de terrain dans une ancienne ruine maya au Yucatan, vers 1875 (en bas à gauche). Au fond, un hamac avec une barre anti-moustiques. Mme Le Plongeon, dont la guitare est à gauche avec le pistolet de son mari, a enregistré et composé de la musique avec des paroles mayas.

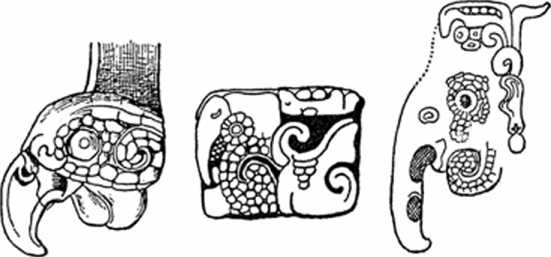

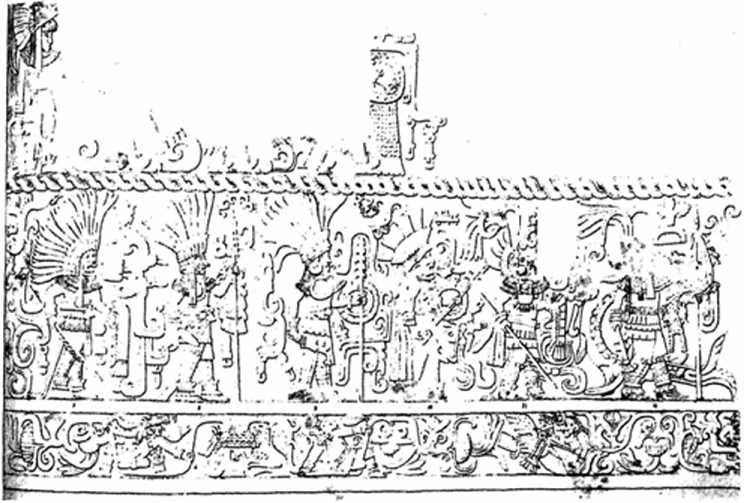

Partie supérieure d'un monument en pierre préhistorique à Copan, au Honduras, sculpté (tout en haut) de figures que les égyptologues prétendaient être des éléphants avec des cornacs perchés sur leurs têtes, alors que les américanistes insistaient sur le fait qu'il s'agissait d'aras stylisés. Un érudit anglais a accusé les archéologues américains d'avoir défiguré cette sculpture pour détruire les preuves dommageables. D’après A. P. Maudslay.

Mais c’était un anthropologue profondément informé. C’était une sorte de tradition parmi ses étudiants de troisième cycle, année après année, de tenter de le prendre sur un point de fait ou de l’identifier comme une curiosité d’une culture exotique. Presque tous les jours, on le trouvait debout sur les vieilles marches de pierre du musée entre les cours, entouré d’ un petit groupe d’étudiants qui lui avaient tendu un objet inhabituel – un morceau de bronze ornementé, un fragment d’ivoire sculpté, un tesson de poterie. Dixon tirait sur sa pipe, tournait et retournait l’objet dans ses mains, le regardait fixement et secouait la tête sans fin, comme s’il n’avait jamais rien vu de pareil de toute sa vie. Finalement, après peut-être quelques minutes de cette délibération, il le rendait à l’étudiant d’un air découragé et marmonnait : « Je m’en fous. C’est du nord du Cambodge, c’est vrai – de l’Assam du XVIe siècle – mais je n’arrive pas à imaginer d’où viennent ces motifs de lotus. » Un peu plus tard, un étudiant chagriné remboursait ses dettes en bière pression à Harvard Square.

Dixon s’attela avec acharnement à la tâche de démolir les affirmations de Smith et Perry, et ce fut une tâche énorme, car les Anglais avaient fait les déclarations les plus radicales, en s’appuyant sur toutes sortes de preuves provenant du monde entier. Il examina d’abord tous les cas connus de momification sur terre, retraça les coutumes individuelles qui y étaient liées dans chaque cas, et remarqua que la plupart des détails importants des pratiques égyptiennes étaient généralement absents, et que les méthodes employées étaient partout simples, « entièrement naturelles, comparables à celles utilisées pour conserver la viande, et que seule une tentative de conservation du corps devait être faite ». Il fit ainsi voler en éclat une croyance populaire très répandue selon laquelle les anciens connaissaient un secret de momification inconnu aujourd’hui, un procédé qui n’aurait pas été pratiqué dans le monde entier si les Égyptiens ne l’avaient pas propagé eux-mêmes. La seule analogie significative avec la procédure égyptienne se trouvait chez un peuple primitif des îles du détroit de Torrès, si éloigné de toutes les lignes connues de mouvement historique ou de diffusion culturelle qu’il était presque intouchable par les influences culturelles venues de l’ouest.

Il a également constaté des incohérences dans l’âge des traits de momification et la période présumée de l’expansion égyptienne. Quant aux centaines de structures en pierre connues dont Smith affirmait qu’elles étaient liées aux pyramides africaines, pas un seul objet égyptien, pas même une perle, n’y avait été retrouvé. Dixon a souligné que les pyramides mayas et mexicaines datent au moins du deuxième et du troisième siècle après J.-C., mais que celles du Cambodge n’ont été construites que cinq ou six cents ans plus tard.

Conventionnalisation progressive de l'ara tel qu'il est représenté dans l'art maya. Les théoriciens égyptiens déclarent que la troisième figure est un éléphant. D'après HJ Spinden.

Les plus anciens temples dravidiens du sud de l'Inde, également cités comme d'origine égyptienne, furent érigés à partir du VIIe siècle apr. J.-C., près de quinze cents ans après que Smith eut déclaré que l'influence égyptienne avait atteint l'Inde sous sa forme complète. Il administra ensuite le coup de grâce en montrant qu'une évolution locale de la plupart des pyramides pouvait être retracée à travers des prototypes antérieurs dans chaque région. Par exemple, les tombes massives en pierre ou dolmens de Chine ont évolué à partir de tombes à couloir et de prototypes en bois plus anciens au lieu d'être introduites en masse depuis l'Égypte ; en outre, même Smith les a placées au IXe ou même au XIIe siècle av. J.-C., mais ses porteurs de culture égyptienne n'étaient pas censés avoir quitté l'Égypte avant le IXe siècle ou plus tard.

Le point de divergence le plus célèbre entre ces écoles de pensée, dans une bataille qui devint véritablement vitriolique de part et d'autre, le sarcasme dégoulinant de chaque critique, de chaque compte rendu de livre et de chaque réplique, était de savoir si certaines figures sculptées sur un monument préhistorique des ruines mayas de Copan au Honduras représentaient des éléphants avec des cornacs en turban perchés sur leurs têtes, comme l'affirmaient Smith, Perry, J. Leslie Mitchell et d'autres, ou si, comme le répliquaient les professeurs Tozzer et Dixon de Harvard, il s'agissait en fait de perroquets stylisés cent pour cent américains. Ce dernier débat a fourni le titre d'un des livres du Dr Smith, Elephants and Ethnologists, dans lequel il a couvert de ridicule impitoyable les partisans des aras. Mitchell est allé jusqu'à suggérer que les archéologues américains ont plus tard délibérément mutilé cette stèle maya pour protéger leur précieuse théorie, une accusation qui lui a valu une réputation dans les cercles universitaires à peu près comparable à celle qu'obtiendrait un joueur de tennis de Wimbledon s'il attaquait son adversaire entre deux jeux avec une bouteille de bière cassée.

L’autre côté de la médaille, la théorie selon laquelle la civilisation se serait déplacée de l’hémisphère occidental vers le Nil, bien qu’elle ne soit pratiquement plus soutenue de nos jours, a été vigoureusement défendue par Brasseur de Bourbourg et plus tard par Auguste Le Plongeon. Bien qu’ayant travaillé une vingtaine d’années plus tôt, l’abbé était de loin le plus érudit et le plus conservateur des deux. Il croyait fermement que les hautes civilisations de l’Égypte ancienne et de l’Ancien Monde étaient issues des colons atlantes d’Amérique, et que certaines divinités égyptiennes et mayas étaient en fait les mêmes êtres manifestés dans des cultures distinctes sous des noms différents.

Une fois que l’on accepte l’hypothèse selon laquelle l’Égypte a été colonisée par l’Amérique, ou vice versa, des conclusions plus précises sur le moment, le lieu et la manière dont cela s’est produit deviennent une tâche routinière. Par exemple, Manuel Rejón Garcia de Mérida, au Yucatan, a fait ces calculs en 1905 : Salomon a ordonné la vente de chevaux à l’Égypte mille ans avant Jésus-Christ, mais les chevaux et les porcs n’ont pas été importés en Égypte avant cette date. « Il est facile de déduire de cela que les habitants de notre partie de l’Amérique ont quitté l’Égypte avant l’importation du cheval. Ainsi, l’Amérique a été peuplée plus de trente siècles avant l’ère chrétienne. » Quatre ans après Rejón, Channing Arnold et Frederick J. Tabor Frost, qui prétendaient être les deux premiers Anglais à avoir écrit un livre sur le Yucatan — ils ne tenaient pas compte du magistral relevé photographique d’Alfred Percival Maudslay réalisé en 1899 — se demandaient d’où venait cette architecture américaine, et répondaient alors, paradoxalement pour un livre intitulé The American Egypt : « L’Égypte a été une grande tentation pour beaucoup, et en vérité il est difficile, quand on se trouve pour la première fois face à face avec des statues d’apparence très égyptienne comme les figures atlantes que nous avons trouvées à Chichen... de résister à l’idée qu’il doit y avoir un lien entre les merveilles de pierre de la vallée du Nil et les palais du Yucatan. Mais en laissant de côté les difficultés extraordinaires que pose la cartographie d’une route possible par laquelle la connexion entre les deux peuples pourrait s’effectuer, toutes les preuves disponibles sont contre vous. Les bâtiments des deux races sont différents par leur structure et leur conception, par leur ornementation et leur décoration ; et si cette dissemblance pouvait être expliquée et si l’on tentait de lier les deux ethniquement, il n’existe pas la moindre preuve, physique, mythologique, philologique ou autre, qui pourrait être dérivée d’une communauté de mœurs et de coutumes, pour aider à cet effort.

Malgré plusieurs générations de luttes anthropologiques contre la théorie de l’influence égyptienne en Amérique, cette idée persiste obstinément, principalement parce que l’archéologie égyptienne est le seul domaine de la préhistoire dont la plupart des gens ont une connaissance superficielle. Les ressemblances entre les antiquités mayas et celles de l’Asie du Sud-Est, par exemple, sont bien plus nombreuses et plus frappantes, mais le public continue d’affirmer que tout ce qui est ancien en Amérique ressemble à de l’Égypte. Une dame du Mississippi a écrit un jour qu’elle avait vu un fragment de tissu blanc uni qui aurait été dans un récipient indien exhumé près de chez elle, et elle était sûre qu’il était égyptien, car elle avait vu un tissu identique dans la section égyptienne du Metropolitan Museum. Un numéro récent du Smith Alumnae Quarterly raconte le voyage d’une ancienne élève au Mexique. « Ils se sont arrêtés », dit-il, « dans la charmante vieille ville d’Oaxaca et ont admiré les ruines antiques où se trouvent des inscriptions de style égyptien, romain et maya. »

La théorie de l’Égypte en Amérique, ou vice-versa, comme celle de l’Atlantide et des tribus perdues d’Israël, est là pour rester. Pour une raison difficile à comprendre, les gens s’y attachent émotionnellement et ne croient pas aux arguments les plus convaincants que les érudits professionnels peuvent fournir contre elle. « Un homme convaincu contre sa volonté reste du même avis. »

Bien que la plupart des personnes qui s'intéressent de près aux Mayas et aux anciens Péruviens se tournent vers l'Égypte pour trouver l'inspiration de ces civilisations américaines, les non-professionnels vraiment enthousiastes sont divisés entre un certain nombre de théories plus spécifiques, dont les principales sont l'Atlantide perdue et les tribus perdues d'Israël. Ces deux croyances exploitent les similitudes égypto-américaines, mais ne considèrent pas nécessairement l'Égypte comme le berceau de toutes les cultures supérieures du monde.

Dans l’ensemble, les tribus perdues et les autres hypothèses israélites ont séduit un groupe plus conservateur d’antiquaires et d’historiens amateurs orientés vers l’Ancien Testament, ainsi que, bien sûr, tous les mormons. Les adeptes de l’Atlantide perdue ont été, pour la plupart, des romantiques et des mystiques congénitaux. De nos jours, on les trouve parmi les lecteurs d’aventures et les membres d’organisations mystiques comme les rosicruciens et les théosophes, mais jusqu’à la fin du XIXe siècle, ils comptaient parmi leurs membres un grand nombre d’érudits de la vieille école qui affluaient aux réunions locales et aux congrès internationaux de sociétés savantes ici et à l’étranger pour exposer l’histoire d’une civilisation avancée qui a prospéré il y a plusieurs milliers d’années sur une île géante de l’océan Atlantique et qui a colonisé l’ancien continent américain avant d’être détruite par des éruptions volcaniques cataclysmiques, des tremblements de terre et des raz-de-marée, pour sombrer à jamais sous la mer.

Lors du premier congrès international des américanistes, par exemple, qui se tint à Nancy en 1875, on débattit avec enthousiasme de la théorie chinoise Fu-Sang, selon laquelle les anciens Chinois auraient découvert une grande terre de l’autre côté de l’océan, une histoire dont un délégué compara la réapparition fréquente à celle du serpent de mer. Puis le Dr Chil y Narango, des îles Canaries, souleva la question de l’Atlantide, un sujet déjà ancien et controversé. Immédiatement, les émotions s’élevèrent, les esprits savants s’échauffèrent et, si l’on en juge par les actes considérablement censurés , publiés longtemps après la fin des réunions et l’apaisement des sentiments, le congrès était en émoi.

Ce comportement n’était pas nouveau et ne s’arrêta pas là. Pendant cinquante ans encore, la controverse sur le Continent perdu pouvait être considérée comme un prétexte pour une mêlée verbale générale. Et elle le pouvait encore, si ce n’était que les anthropologues professionnels se sont lassés de cette bataille qui promettait de faire passer la guerre de Cent Ans pour une escarmouche d’un week-end. Aujourd’hui, il est pratiquement impossible d’inciter un professionnel à débattre sur ce sujet ; il se contentera de hausser les épaules et de se détourner avec lassitude. Car de tous les théoriciens de l’origine des Indiens d’Amérique, les défenseurs du Continent perdu sont de loin les plus dévoués à leur cause et les plus inflexibles. Leur loyauté atteint parfois une telle férocité que les partisans de l’Atlantide ou de Mu en sont venus à se considérer comme des citoyens de ces terres fabuleuses, déterminés à les défendre jusqu’à la mort.

Dans le Timée, Platon fait dialoguer des prêtres égyptiens de Saïs avec son ancêtre Solon, et lui parle d’un pays plus vaste que l’Asie Mineure et la Libye réunies, siège d’une civilisation magnifique, loin dans la mer occidentale. Dans son Critias, Platon en dit plus sur ce continent légendaire, dont les trois rois auraient régné sur des parties de l’Europe jusqu’à la mer Baltique, la mer Caspienne et la mer Noire, envahi l’Asie et été vaincus par les Athéniens, avant qu’eux et quelque douze millions de leurs sujets ne périssent dans l’effroyable calamité qui s’abattit sur leur île natale. Ainsi, la théorie la plus populaire de toutes trouve les origines américaines non pas sur un continent ou dans une culture qui peut encore être étudiée, ne serait-ce que sur le plan archéologique, mais plutôt dans une terre qui n’existe plus que dans les profondeurs de la mer. Les sources primaires faisant évidemment défaut (à moins d’accepter comme authentiques certaines « tablettes » censées être les témoignages originaux de Mu) et les sources secondaires, si Platon peut en être une, étant rares, les imaginations les plus fertiles ont eu libre cours pour décrire l’Atlantide, Mu et leurs merveilles antiques. Ces circonstances expliquent sans doute pourquoi, de toutes les théories sur les origines indiennes, seuls les Continents perdus ont autant attiré l’attention des artistes, des poètes et des écrivains de fiction.

Il semble que depuis des siècles, des légendes aient fait état de terres semblables au-delà des colonnes d'Hercule, des récits de géographes arabes, des récits grecs sur les îles Fortunées, l'Avalon gallois, l'île portugaise des Sept Cités et l'île de Saint-Brendan, mais surtout d'une grande étendue de terre appelée Antilia, qui apparaît sur presque toutes les cartes du XVe et du début du XVIe siècle. La carte de Toscanelli, que Christophe Colomb a consultée en 1474, la montrait en route directe par mer depuis les îles Canaries jusqu'au Japon, et Colomb aurait dirigé son cap vers l'île et aurait mis le cap plein ouest sur environ 2 600 kilomètres à sa recherche. 1 L'Atlantide comme origine de la culture du Nouveau Monde est une théorie qui remonte presque à la découverte du Nouveau Monde lui-même. Elle a été défendue par Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdes en 1535, et par le poète Giralamo Fracastoro cinq ans plus tôt. 2 « Même aux XVIIe et XVIIIe siècles », note avec étonnement l’ Encyclopaedia Britannica , « la crédibilité de la légende était sérieusement débattue et parfois admise, même par Montaigne, Buffon et Voltaire. » Les archives de la Britannica sont bien dépassées. Bien que la théorie ait été réfutée par une foule de savants depuis Joseph de Acosta (1590), les ouvrages de référence en faveur de l’Atlantide, Atlantis in America et The Problem of Atlantis de Lewis Spence, ont été publiés respectivement à New York et à Londres en 1924 et 1925. À bien des égards, les affirmations de Spence sont les moins spectaculaires et ses arguments les plus raisonnés de toute la littérature en faveur de cette théorie. Il n’affirme pas que l’Atlantide était la mère de toute civilisation, ni que l’Égypte était la source de toute culture. « L’hypothèse atlante ne gagnera rien », écrit-il, à être poussée à l’extrême, ou à être sollicitée par des excentriques. Si cela vaut la peine d’être examiné, il faut l’examiner de manière sensée. » Pour faire entrer la culture atlante en Amérique, Spence postule une autre masse terrestre perdue, Antilia, dont les Antilles actuelles sont un vestige, et qui a servi de tremplin vers le continent occidental. Il pensait qu’une tradition amérindienne mexicaine de destruction de la capitale toltèque rappelait probablement la calamité de l’Atlantide, ou qu’elle était en quelque sorte confondue avec elle.

1 Une carte du monde de Ruysch en 1508 attribuait encore cette position à Antilia ; la carte porte une légende affirmant entre autres que la population de l'île était dirigée par un archevêque et six évêques, chacun ayant sa propre ville, et que les gens étaient de stricts chrétiens et « abondaient dans les richesses de ce monde ».

2 Aho Francisco Lopez de Gomara (1553). L'ouvrage exhaustif de J. Imbelloni sur les théories de l'origine des Indiens, La Segunda Esfinge Indiana, cite le poète Giralamo Fracastoro (1530) et Agustin de Zarito (1555). Selon l'Encyclopaedia Britannica, les tentatives de rationalisation du mythe après la Renaissance ont abouti à identifier l'Atlantide à l'Amérique, à la Scandinavie, aux Canaries ou à la Palestine, et les ethnologues ont vu dans ses habitants les ancêtres des Guanchos, des Basques ou des anciens Indiens.

Il y a aujourd'hui plus de croyants sur le continent perdu que jamais auparavant, y compris les milliers de membres de l'Ordre Rosicrucien, dont le vénéré et défunt empereur suprême, H. Spencer Lewis, exprima la croyance officielle selon laquelle « un grand continent appelé Atlantide... fut submergé et mit fin à l'existence terrestre de millions d'êtres incarnés ». La plupart, voire la totalité des membres de la Société Théosophique, croient également en l'Atlantide, qui figure dans leur schéma de l'évolution humaine, sept des races de l'humanité étant apparues au cours de la quatrième époque ou époque atlante qui a précédé l'actuelle époque « aryenne » de l'histoire de cette terre.

L'Atlantide était le berceau de l'humanité, le jardin d'Eden, les jardins des Hespérides, les Champs Élysées, toutes les républiques idéales de l'histoire antique. Lord Bacon a esquissé un tel État archétypal dans son fragment littéraire, La Nouvelle Atlantide.

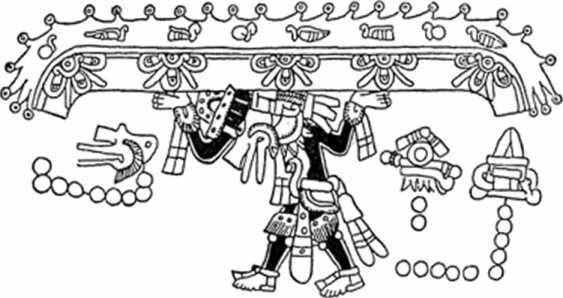

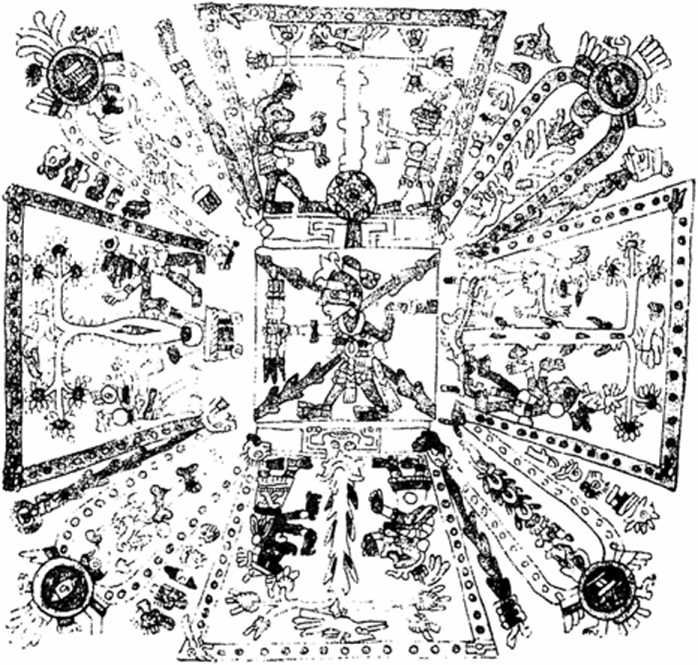

Le dieu mexicain Quetzalcoatl est représenté dans un ancien manuscrit indien soutenant la mer. Les croyants du continent perdu de l'Atlantide affirment que Quetzalcoatl et Atlas étaient la même divinité , que tous deux étaient atlantes et que ce texte montre Atlas mexicain soutenant le monde sur son dos. D'après Lewis Spence.

Les dieux atlantes étaient identifiés aux anciennes divinités des Grecs, des Phéniciens, des Scandinaves et des Hindous ; la religion atlante était considérée comme un culte du soleil identique à celui de l’Égypte et du Pérou . On attribuait à l’ancien continent toutes les grandes inventions de l’humanité, y compris la métallurgie et l’alphabet. Lewis Spence affirmait en 1925 que Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes mexicain, était également Atlas, et tous deux étaient atlantes, car « tous deux étaient l’un des jumeaux, tous deux étaient des magiciens adorés par des tribus qui pratiquaient la momification, tous deux étaient des porteurs de terre, tous deux avaient des jeunes filles qui leur étaient sacrifiées par noyade, les filles mayas étant jetées dans le cénote ou puits sacré de Chichen Itza et les dames des îles Canaries se jetant dans la mer en offrande au dieu de l’océan ». Le regretté Ernest Albert Hooton, professeur d’anthropologie physique à Harvard, a examiné les squelettes du puits sacré de Chichen Itza et a annoncé que treize d’entre eux étaient des hommes, huit des femmes adultes ou subadultes, sept des enfants âgés de dix à douze ans et quatorze des enfants de six ans ou moins. Les adultes étaient particulièrement malades, « quelque peu démesurément abîmés », leurs crânes présentant de nombreuses lésions et fractures. « Dans l’ensemble », a observé Hooton, « il est suggéré que les habitants adultes du cénote sacré n’étaient peut-être pas généralement aimés dans leur carrière pré-sacrificielle. » Puisque toutes les légendes du puits sacré racontent que seules les vierges y étaient jetées pour devenir les épouses du dieu de la pluie, Hooton a ajouté : « Tous les individus impliqués (ou plutôt immergés) étaient peut-être vierges, mais les preuves ostéologiques ne permettent pas de déterminer ce point précis. » Les partisans de l'Atlantide s'appuient sur la moindre ressemblance, réelle ou imaginaire, pour étayer leurs théories, et si ces preuves peuvent être formulées sous le couvert de la science, comme le sont tant de publicités télévisées aujourd'hui, elles sont considérées comme prouvées, du moins par les mystiques. En 1883, WS Blacket, écrivant ses Researches into the Lost Histories of America, notait gravement que le palais ou temple quiché guatémaltèque que John L. Stephens avait décrit dans son charmant Incidents of Travel était la structure identique à celle dépeinte par Platon, et ce n'est que soixante-quatre ans plus tard que les fouilles de l'Université de Tulane à Utatlan révélèrent que cette capitale quiché ne fut construite qu'à la dernière grande époque de l'histoire maya, après le début du XVe siècle après J.-C., plus de seize cents ans après la mort de Platon et plus de dix mille ans après la date que les adeptes de l'Atlantide attribuent à la civilisation perdue.

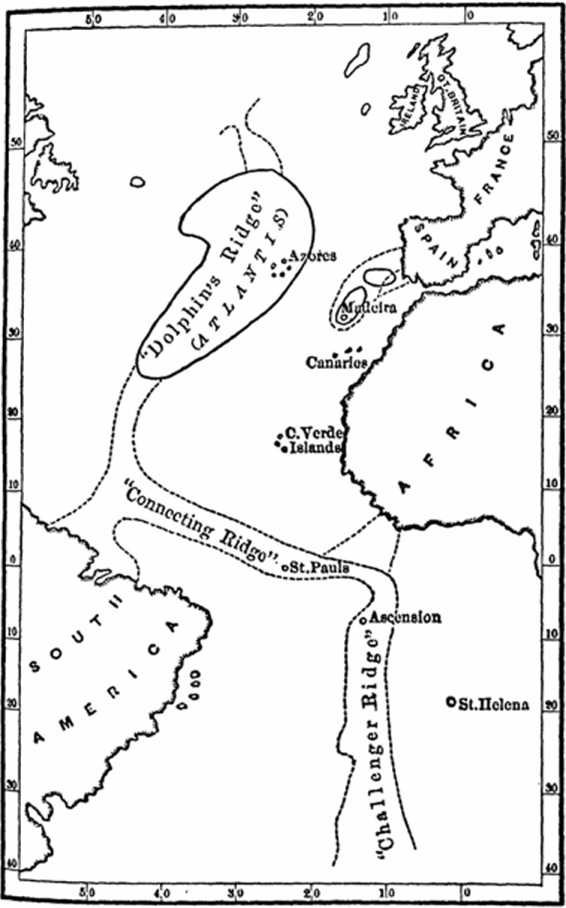

De même, les théoriciens atlantes ont affirmé qu’il y avait un large soutien géologique à l’existence d’une masse terrestre engloutie dans l’océan entre l’Europe et l’Amérique, bien que les géologues qui ont involontairement fourni les données n’avaient pas en tête des dates aussi récentes que celles attribuées à sa disparition par Platon et ses disciples.

Carte du continent englouti de l'Atlantide et de ses îles et crêtes, d'après des sondages en haute mer, selon Ignatius Donnelly.

L’un des chapitres les plus révélateurs de l’ouvrage à succès Atlantis: The Antediluvian World d’Ignatius Donnelly (l’édition de 1880 en était la dix-huitième édition) est celui dans lequel il passe au peigne fin la littérature géologique et historique disponible pour trouver les cataclysmes qui ont radicalement modifié la surface de la terre de mémoire d’homme. Par exemple, il cite The Preadamites de Winchell selon lequel toute la côte sud-américaine s’est soulevée de dix à quinze pieds et s’est abaissée à nouveau en une heure, et que les Andes ont coulé de deux cent vingt pieds en soixante-dix ans. Donnelly était convaincu que l’affaissement de l’Atlantide n’était que le dernier d’une multitude de changements similaires à ceux qui, selon lui, ont submergé la Grande-Bretagne à une profondeur d’au moins mille sept cents pieds et l’ont soulevée de nouveau au-dessus de l’océan, par lesquels la Sicile a été soulevée de sous les vagues à une altitude de trois mille pieds, et le désert du Sahara a été soulevé d’un dépôt de la mer. En 1783, un volcan sous-marin éclata dans l'océan à trente milles de l'Islande, et fit surgir une île aux hautes falaises que le roi du Danemark baptisa et revendiquait immédiatement, mais qui, un an plus tard, disparut de nouveau, laissant un récif à trente brasses sous l'eau. En avril 1815, une éruption volcanique sur une île à deux cents milles à l'est de Java aurait détruit tout le monde, sauf vingt-six personnes sur une population de douze mille habitants. Le 1er novembre 1755, à Lisbonne, un bruit semblable à celui du tonnerre se fit entendre sous terre, et immédiatement après, un tremblement de terre renversa la plus grande partie de la ville, tuant soixante mille personnes en six minutes ; un nouveau quai de marbre s'enfonça soudainement à une profondeur de six cents pieds, et le célèbre géographe, Alexander von Humboldt, déclara qu'une partie de la surface terrestre quatre fois plus grande que l'Europe fut ébranlée simultanément. À Fez, au Maroc, au cours du même tremblement de terre, le sol s'ouvrit, engloutit un village de dix mille habitants, et se referma sur eux. Donnelly conclut :

Ces faits semblent montrer que les grands incendies qui ont détruit l’Atlantide couvent encore dans les profondeurs de l’océan ; que les vastes oscillations qui ont emporté le continent de Platon sous la mer peuvent le ramener à la lumière, avec tous ses trésors enfouis ; et que même l’imagination débridée de Jules Verne, lorsqu’il décrivit le capitaine Nemo, dans son armure de plongée, regardant le temple et les tours de l’île perdue, éclairée par les feux des volcans sous-marins, avait quelques bases de possibilité sur lesquelles construire. . . . Qui dira que dans cent ans, les grands musées du monde ne seront pas ornés de pierres précieuses, de statues, d’armes et d’instruments de l’Atlantide, tandis que les bibliothèques du monde contiendront des traductions de ses inscriptions, jetant une lumière nouvelle sur toute l’histoire passée de la race humaine et sur tous les grands problèmes qui embarrassent aujourd’hui les penseurs de notre époque ?3

3 Ignatius Donnelly avait préconisé que les nations de la terre « emploient leurs marines oisives à ramener à la lumière du jour quelques-unes des reliques de ce peuple enseveli ». Il soutenait qu’une seule tablette gravée extraite de l’île de Platon « aurait plus de valeur pour la science, frapperait davantage l’imagination de l’humanité que tout l’or du Pérou, tous les monuments d’Égypte et tous les fragments de terre cuite rassemblés dans les grandes bibliothèques de Chaldée ». C’était au moins une déclaration sur le sujet qui n’a jamais suscité de controverse.

L’équivalent pacifique de l’Atlantide est la Lémurie, plus connue sous le nom de Mu – à ne pas confondre avec la Reine Moo de Le Plongeon, qui, s’il s’agit d’un nom maya, devrait rimer avec « orteil » – un autre continent perdu qui a produit une grande civilisation mais qui est maintenant, lui aussi, englouti sous les vagues dévorantes de l’océan, comme les auteurs sur ces sujets ont tendance à le dire. James Churchward, son historien le plus connu, a publié son dernier livre sur Mu en 1931 ; les champions de chaque théorie tolèrent l’autre, réalisant probablement que tout argument convaincant contre un continent perdu pourrait être appliqué avec le même effet contre l’autre, mais pendant un temps il y eut une certaine rivalité entre eux. Un ancien Churchward, William, s’est plaint dans une lettre de 3800 mots à une édition du samedi du Brooklyn Times en 1890 que tout le monde sait tout sur l’Atlantide ; même les enfants peuvent déterminer son emplacement et son étendue, a-t-il affirmé, mais « qui peut tracer d’un coup les lignes de la Lémurie ? C'est un continent au même titre que la célèbre Atlantide, mais qui connaît son ancienne place sur le globe ?

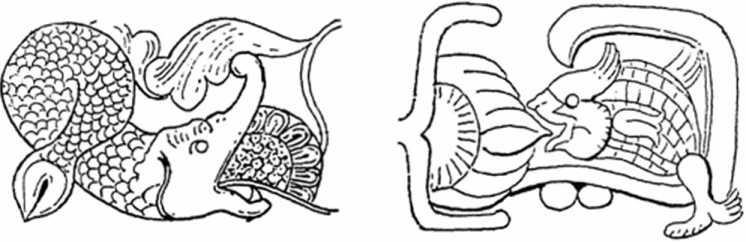

Les continents perdus de Mu, dans le Pacifique, et de l'Atlantide, dans l'Atlantique, selon James Churchward.

Probablement parce que l'Atlantide a été lancée plus tôt, Mu ne lui a jamais offert de concurrence sérieuse, bien que William Churchward ait fait de son mieux pour la dynamiser en associant son nom à trois autres sujets chers aux mystiques : l'Atlantide, l'île de Pâques et Stonehenge. Sa lettre au Times contenait les titres suivants :

RELIQUES D'UNE RACE ÉTEINTE

Le continent noyé des îles du Pacifique.

Seules les flèches et les pointes de terre apparaissent désormais au-dessus des vagues, mais elles sont pleines d'intérêt pour les voyageurs et les hommes de science à lunettes.

Deux sages, Platon d’Athènes et Donnelly de Minneapolis, ont fait de l’Atlantide un nom familier.

Mu est probablement une forme abrégée de Lemuria, qui, selon l'Encyclopedia Americana, a été ainsi nommée par un Allemand, Ernst Jaekel (1834-1919), qui a décidé qu'un continent était nécessaire pour expliquer la distribution particulière des lémuriens et d'autres animaux et plantes. Jaekel (parfois orthographié Haeckel) a essayé de prouver, dans son Histoire naturelle de la création (1868), Origine et généalogie de la race humaine (1870), et d'autres ouvrages, que les singes de l'Ancien Monde ont évolué sur une île de l'océan Indien, qui a coulé sous les eaux, laissant Ceylan comme une relique. Avec la découverte de restes de lémuriens en Amérique et en Europe, dit l'Americana, l'idée a été rapidement abandonnée. Les anthropologues des musées et des universités, dont les bureaux sont visités en masse par les passionnés du Continent perdu, sont en profond désaccord. Jennings C. Wise, d’autre part, dit qu’un Écossais a donné au continent Pacifique le nom de Lémurie, d’après une fête sacrificielle romaine dédiée aux fantômes « des mondes disparus de leur origine ».

James Churchward a suivi les schémas de pensée et d’exposition familiers que l’on reconnaît chez les aventuriers professionnels et les pseudo-écrivains scientifiques les moins inhibés. Son récit personnel commence en Inde, où il dit s’être lié d’amitié avec un vieux prêtre qui l’a vu un jour essayer de déchiffrer une inscription en bas-relief. Cet ami prêtre lui a donné des leçons pendant deux ans dans la langue morte qu’il croyait être la langue originelle de l’humanité. Churchward a finalement persuadé le vieil homme de lui montrer des tablettes secrètes qui se sont révélées être les « véritables annales de Mu ». Après avoir traduit ces tablettes, ainsi que plus de deux mille cinq cents pierres trouvées par un homme nommé William Niven au Mexique, Churchward a étudié les écrits « de toutes les anciennes civilisations » — ce qu’aucun linguiste faisant autorité n’a jamais prétendu faire — pour les comparer aux légendes de Mu, et il a découvert que la civilisation de Mu a précédé les civilisations grecque, chaldéenne, babylonienne, perse, égyptienne et hindoue. De plus, dit l’auteur, il a appris l’histoire originelle de la création et c’est « sur le continent de Mu que l’homme est apparu pour la première fois ». À partir de là, l’histoire prend un ton familier : les colons de Mu se sont installés en Inde, de là en Égypte, de là au temple du Sinaï – où Moïse a copié l’histoire – et ainsi de suite. Un anthropologue exaspéré s’est demandé s’il ne serait pas plus raisonnable de supposer que ce sont moins les cataclysmes de la nature qui ont anéanti ces civilisations qu’un éventuel affrontement frontal entre les colons avides de Mu et ceux de l’Atlantide.